○黒潮町地域営農支援事業実施要領

平成28年4月28日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町地域営農支援事業費補助金交付要綱(平成28年黒潮町告示第43号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、黒潮町地域営農支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施基準)

第2条 補助の実施に関する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 自力若しくは他の助成によって実施中の事業又は既に完了した事業をこの事業に切り替えて補助の対象とすることは認めないものとする。

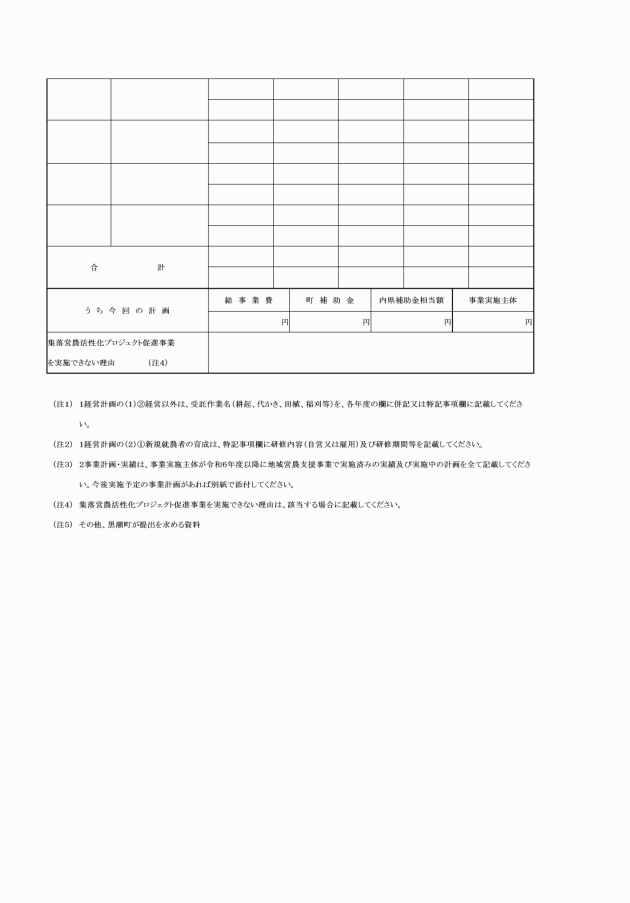

(2) 高知県の他の補助事業として採択された事業又は該当すると判断されるものについては、この事業においては採択しない。ただし、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に該当する事業については、不採択になった場合又は当該事業を実施できない正当な理由がある場合に限り、この事業において受け付けることができるものとする。

(3) 事業の実施期間は単年度とする。ただし、災害等やむを得ない場合はこの限りでない。

(1) 集落営農組織 組織に関する定款又は規約があり、総会、収支(会計)の計画、事業計画等に基づき集落営農活動(一つ又は複数の集落を一つの単位として農業生産過程における一部又は全部についての共同化若しくは統一化に関する合意のもとに実施される営農活動)を行う組織で、次に掲げる要件の全てを満たす組織をいう。

ア 組織を構成する全ての農家がなんらかの形で集落営農に参加していることを原則とするが、集落内のおおむね過半の農家が参加している場合はこれを含むものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合には、おおむね過半の参加を下回っていても事業実施主体として認めるものとする。

(ア) 組織の設立あるいは法人の設立から5年を経過していない。

(イ) 関連する地域計画又は人・農地プラン(地域計画が策定されていない場合で令和6年度末までに限る。)の対象地域内に他の集落営農組織がない。

イ 設立に当たっては、集落の農業者が参加する会議で集落営農の推進や組織化について諮られ、議事録等でその経過や合意を確認できること。

ウ 構成員及び役員は、農業に年間150日以上従事する者(以下「常時従事者」という。)が3人以上いること。

エ 実施要綱による集落営農等の活性化に向けたビジョン(以下「集落ビジョン」という。)を高知県及び町等関係機関のサポートを受けながら策定すること。

オ 地域計画において、集落営農組織として位置付けられていること又は令和6年度末までに位置付けられることが確実であること。

カ 高知はた地域農業再生協議会又は黒潮町地域担い手育成総合支援協議会において、集落営農組織等整理シートを作成していること。

キ 特定農作業受託を行っていること又は事業実施年度から特定農作業受託を行うことし、設立3年以内の集落営農組織については、第3条第2項の目標年度(以下「目標年度」という。)までに特定農作業受託を行うことが確実であれば、事業実施主体と認めるものとする。この場合において、特定農作業受託は共同販売経理の実施を前提としており、この告示でいう共同販売経理とは、その組織が行う耕作に要する費用を全ての構成員が共同して負担しており、かつ、その組織が販売した農産物に係る利益を全ての構成員に対して配分していることをいう。

ア 活動範囲となる集落について、地域計画又は人・農地プラン(地域計画が策定されていない場合で令和6年度末までに限る)が作成されていること。

イ 活動範囲となる集落を含むエリアの地域計画において、認定農業者として位置付けられていること又は目標年度までに認定農業者として位置付けられることが確実であること。

ウ 規模拡大する農地は、地域計画の目標地図に位置付けられていること又は位置付けられることが確実であること。

(3) 地域農業法人 地域計画の策定及び実行のための地域における話合いにより位置付けられ、地域内の担い手(個人)が引き受けられない農地の受皿となり、農地を利用した農業経営及び新規就農者を育成する取組を行う法人をいい、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

ア 地域計画の区域以上を活動範囲とし、一つの地域計画で認められる農業法人は1法人に限ること。

イ 事務所の所在地は、町内にあること。

ウ 構成員及び役員等(重要な使用人を含む。)は、農業の常時従事者が3人以上(3親等以内の者だけで構成する場合は除く。)いること。ただし、構成員に町又は農業協同組合が含まれ、かつ、役員に町又は農業協同組合に在籍する者がいる場合は、この限りでない。

エ 地域計画において、認定農業者として位置付けられていること又は目標年度までに認定農業者として位置付けられることが確実であること。

オ 地域計画において、目標年度までに経営面積(経営面積には、農作業の受託及び農業用機械の共同利用に係る面積を含まない。以下同じ。)が3ヘクタール以上拡大する計画になっており、かつ、規模拡大する農地は、目標年度に位置付けられていること又は位置付けられることが確実であること。

(4) 農業サービス事業体 農作業の受託及び農業用機械の共同利用を行う事業所のことをいい、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

ア 法人格を持っていること。

イ 地域計画の区域以上を活動範囲とすること。

ウ 事務所の所在地は、町内にあること。

エ 構成員及び役員等(重要な使用人を含む。)は、農業の常時従事者が3人以上(3親等以内の者だけで構成する場合は除く。)いること。ただし、構成員に町又は農業協同組合が含まれ、かつ、役員に町又は農業協同組合に在籍する者がいる場合は、この限りでない。

オ 地域計画において、農業支援サービス事業体又は農業協同組合として位置付けられていること又は令和6年度末までに位置付けられることが確実であること。

カ 複数の集落において、農作業の受委託又は農業用機械の共同利用等を複数の組織で連携して取り組む計画があり、その計画において中核を担う組織になること。

キ 目標年度までに、事業に係る受益地及び地域の担い手の経営面積が3ヘクタール以上拡大すること。

3 補助の対象の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 要綱別表第1の1ハード事業(以下「ハード事業」という。)の基準は、次に掲げるものとする。

ア 要綱別表第1の事業区分(以下「事業区分」という。)の組織設立支援は、事業実施年度末において組織設立から3年を経過しない集落営農組織とする。

イ 事業区分の法人設立支援は、事業実施年度末において法人設立から5年を経過しない集落営農法人及び地域農業法人を対象とする。

ウ 事業区分の規模拡大支援においては、目標年度までに、集落営農組織の場合は1ヘクタール以上、集落営農法人又は地域農業法人の場合は3ヘクタール以上の経営面積を拡大することとする。

エ 事業区分の経営維持支援は、経営面積を維持又は拡大するものとし、経営面積がなく維持する場合は対象としない。

オ 事業区分の規模拡大支援及び経営維持支援のうち組織間の連携の場合は、地域計画又は地域農業戦略に基づき、複数の組織で農業用機械及び農業用施設等(以下「機械等」という。)の共同利用等を行うものとする。なお、地域農業戦略とは、複数集落を活動範囲として、集落営農法人、地域農業法人又は農業サービス事業体を含む複数の組織及び個人が連携して取り組む地域農業のビジョン・行動計画・各組織の役割等をまとめたもので、策定に当たっては、町、農業協同組合、農業振興センター及び関係組織などによる協議の場を設け、地域計画及び当該地域における策定済の計画等との整合に留意して取組むものとする。

カ 事業区分の特別承認支援は、補助率又は交付率等が2分の1以内の国事業を活用するものとする。

キ 個人機械等若しくは目的外使用のおそれの多いもの又は事業効果の少ないものは、補助の対象としないものとする。ただし、汎用性の高いものであっても、農業経営において真に必要であり、他目的に使用されることがなく、導入後の適正利用が確認できる場合は、この限りでない。

ク 農機データを取得できるシステムを備えたトラクター、コンバイン又は田植機を整備する場合は、農機データを当該機械メーカー以外のシステムでも利用できるよう、当該機械メーカーが複数のアプリケーション等を接続し、連携するために必要な仕組みを自社ホームページや農業データ連携基盤等で公開し、農機データを連携できる環境を整備しているものとする。

ケ 補助の対象外となる経費は、次に掲げるものとする。

(ア) 機械等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等)

(イ) 機械等の解体処分費及び撤去処分費

(ウ) 機械等の設計費、監理費及び許認可に係る申請費

(エ) 用地の買収、貸借等に要する費用及び補償費

(オ) (ア)から(エ)までのほか、補助することが適当であると認められない経費

コ 補助対象となる機械等は、原則として耐用年数がおおむね5年以上のものとする。ただし、機械等の本来の機能を発揮するために必要な附帯施設及びロボット技術や情報通信技術(ICT)等を活用して省力化、軽労化等を更に進めるための機械等については、この限りでない。

サ 既存の機械等、器具又は資材の有効利用等の観点からみて必要があると認められる場合は、模様替え、増築若しくは併設の事業又は古品若しくは古材の利用による事業を補助の対象とし、その品質の確保には十分留意しなければならない。ただし、機能が強化されない単純更新については認めない。

シ 機械等の改築等において、その改築等によって機能が強化されないもの(老朽化した既存施設をそのまま改修する場合等)にあっては、補助対象としない。

ス 規模決定については、次に掲げるものとする。

(ア) 整備する機械等の規模決定根拠に当たっては、客観的な資料により確認するものとする。ただし、別表第1の規模決定根拠の算定基準を満たす計画の場合は、この限りでない。

(イ) 規模の決定に当たっては、事業実施年度の翌年度における計画を根拠とするが、集落営農法人、地域農業法人又は農業サービス事業体の規模の決定に当たっては、成果目標の目標年度までにおける計画を根拠とすることができる。

セ 受益地について、機械等の整備に当たっては事業の規模拡大を前提とし、既存の機械等の受益地は含まないものとする。ただし、ハード事業のうち経営維持支援に係るものを除く。

ソ 事業実施主体の策定する管理及び利用に関する規約及び登記簿において、当該機械等が事業実施主体の所有であること。ただし、既存機械等の模様替え等において、当該機械等が事業実施主体の所有でない場合は、事業実施主体と所有者が適切な契約を行うことが認められる場合は、この限りでない。

タ 事業実施主体の策定する管理及び利用に関する規約(利用料金の設定を含む。)に基づき、当該機械等に係る利用料金の徴収及び一体的な維持について、適切に管理されていること。また、整備した機械等は、被災等に備え、損害保険等への加入を促すものとする。

(2) 要綱別表第1の2ソフト事業(以下「ソフト事業」という。)の基準は、次に掲げるものとする。

ア 補助対象は、研修会等における講師の謝金、先進地研修に係るバス等の借り上げ料及び研修先に対する負担金等の研修に必要な経費、税理士等専門家への委託料、賃借料並びにその他地域営農の推進に関し必要があると認められる経費とする。ただし、職員の旅費、人件費及びコピー代等の経常的な経費は除く。

イ 事業区分のデジタル化支援のうち組織間の連携の場合は、地域計画又は地域農業戦略に基づき、複数の組織で取り組むものとする。

ウ 事業区分の高収益作物導入支援については、園芸品目などの高収益作物を導入する場合を対象とし、実証段階の取組は含まないものとする。

エ 事業区分の経営管理支援については、経営管理能力を向上させるための、農業経営アドバイザーの資格を持つ税理士等専門家による、部門別会計などの管理会計の習得支援とする。

オ 事業区分の担い手育成支援については、基本的な農作業、機械等の操作及び点検補修等を行う研修を対象とし、農業の知識習得のための座学は対象としない。また、対象とする研修生は、就農希望者、担当業務の未経験者及び農業を開始して3年以内の者とし、同一研修の再受講は認めないものとする。

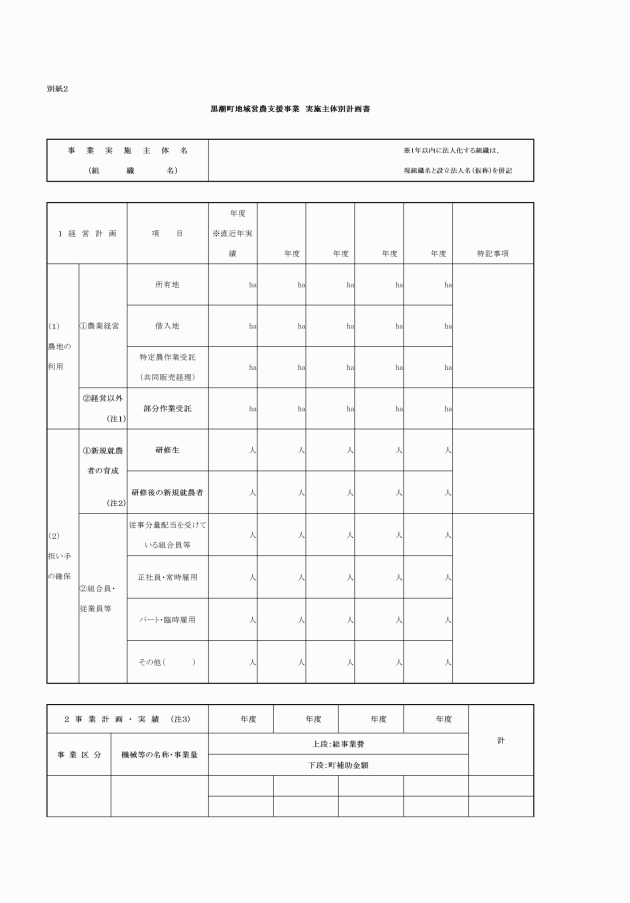

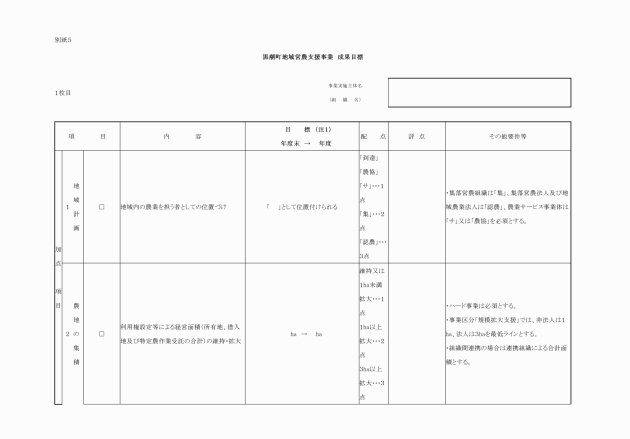

(成果目標)

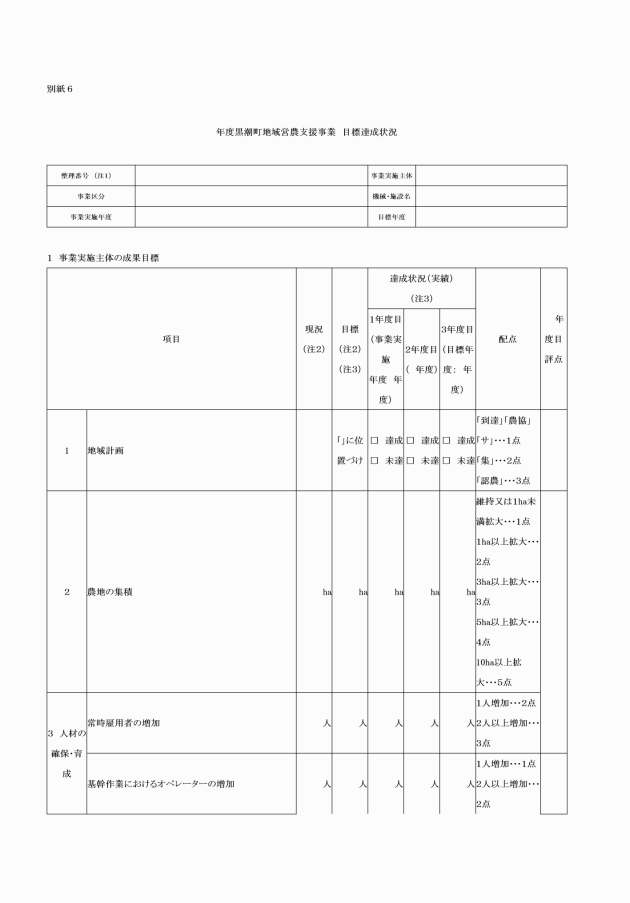

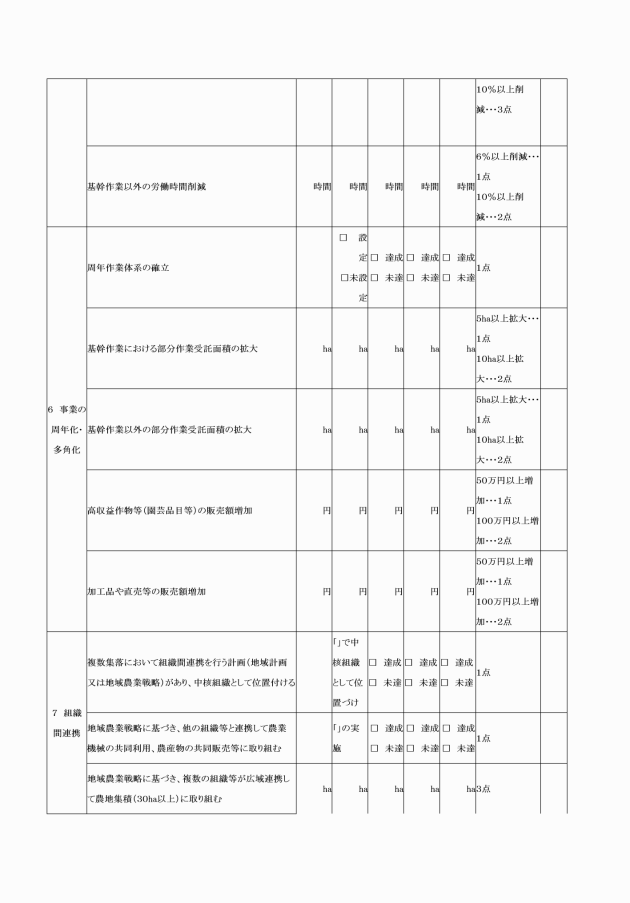

第3条 事業の実施に当たっては、集落営農等の活性化に関する成果目標を設定するものとする。

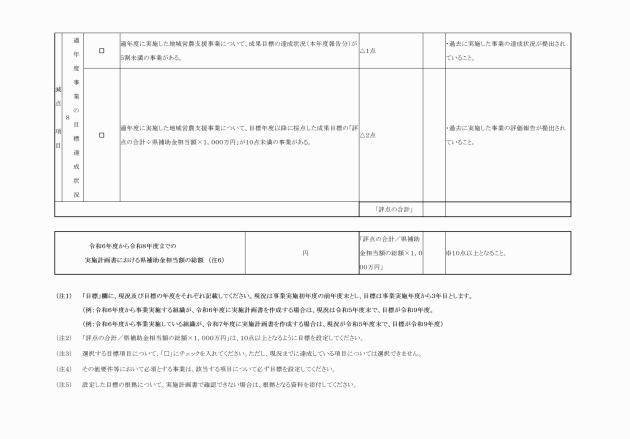

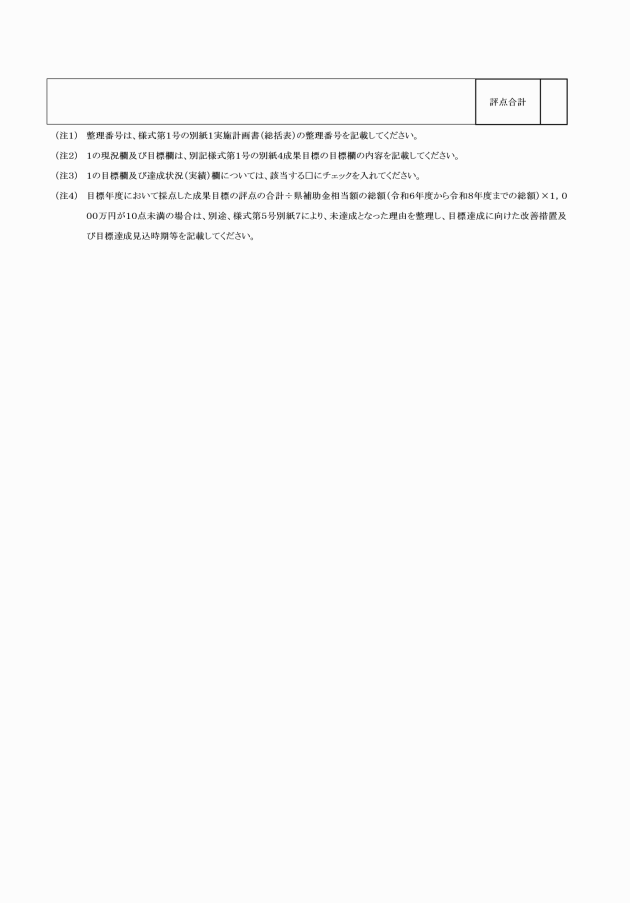

2 成果目標の目標年度は事業実施年度から起算して3年度目とし、成果目標を別表第2の黒潮町地域営農支援事業成果目標配点表に基づき次の算式により算定した点数が10点以上とする。

算式

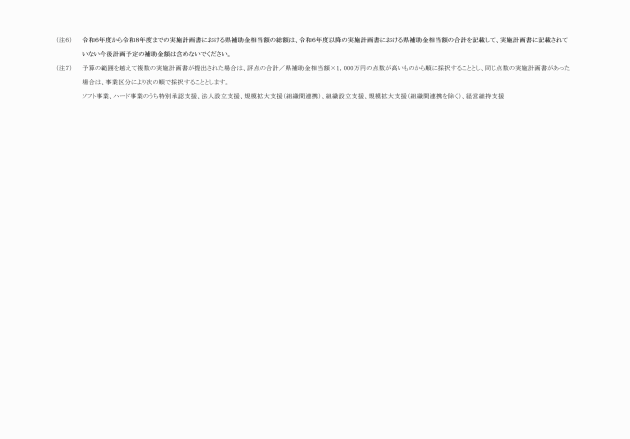

評点の合計÷県補助金相当額(高知県地域営農支援事業費補助金交付要綱(平成28年4月6日付け27高農推第401号高知県農業振興部長通知)別表第1の規定により算定した補助金額をいう。以下同じ。)の総額(令和6年度から令和8年度までの総額をいう。以下同じ。)×1,000万円

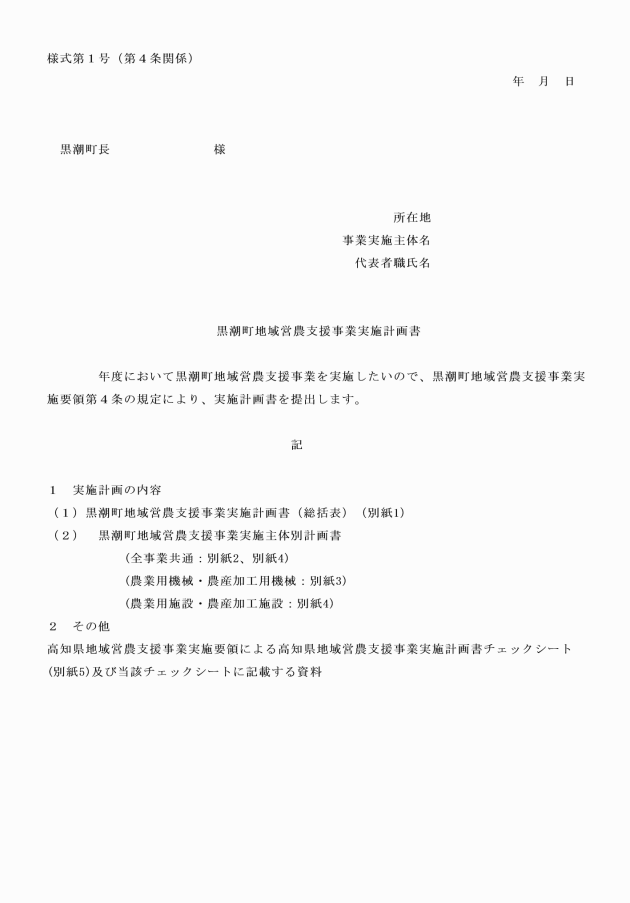

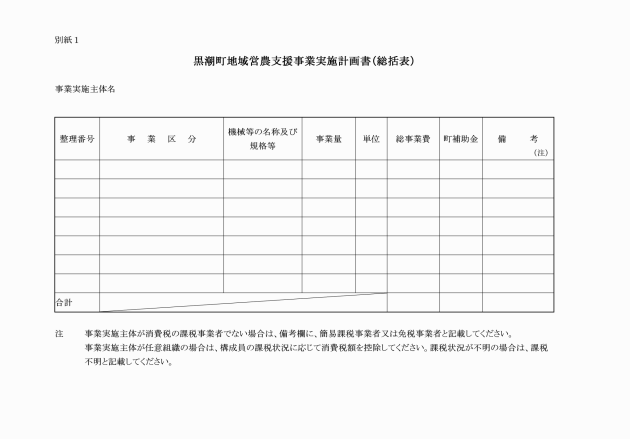

(実施計画等)

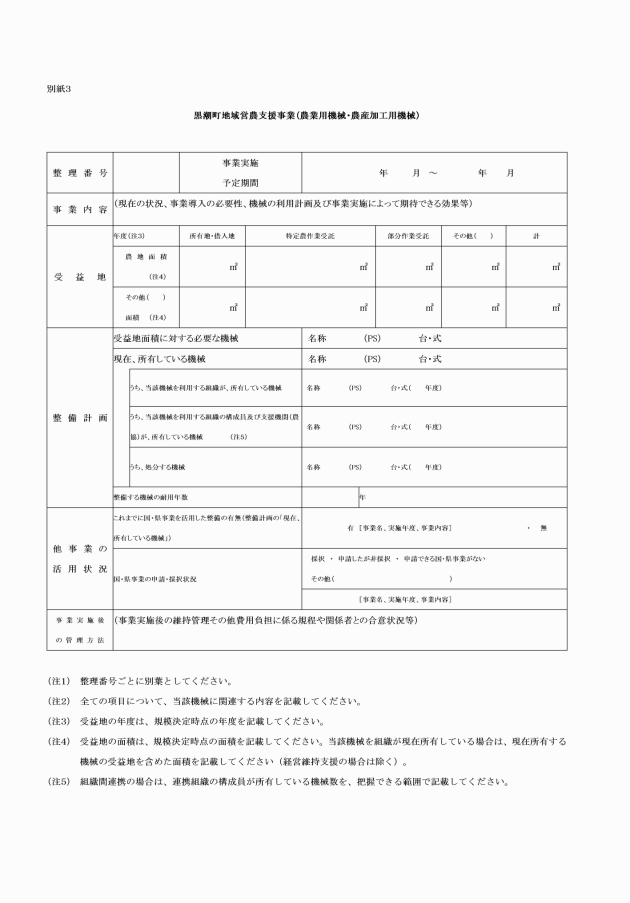

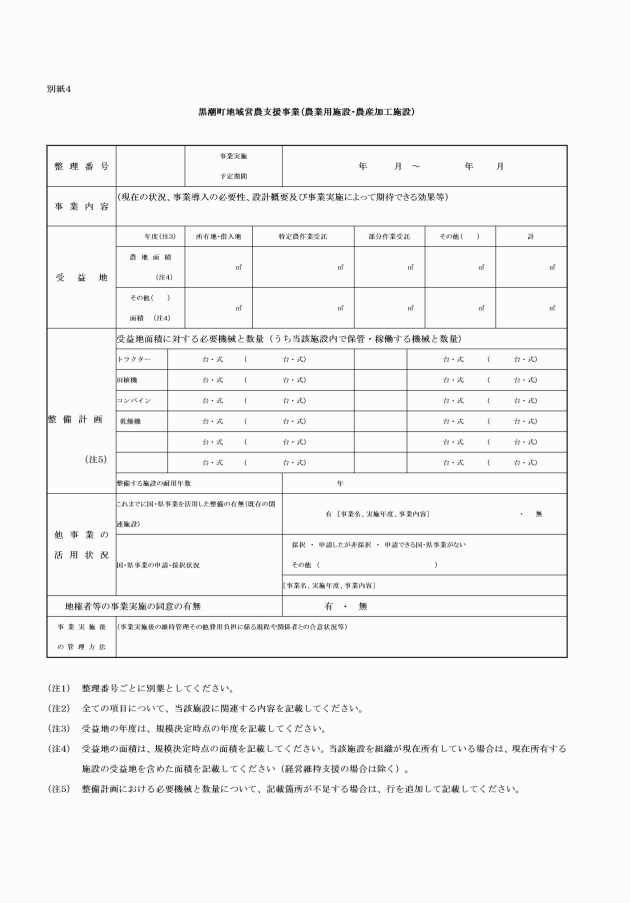

第4条 事業実施主体が、この事業を実施しようとするときは、取組の効果が早期に十分発揮することができるよう、事業の実施計画等の書類を提出しなければならない。ただし、ハード事業のうち特別承認支援、及びソフト事業に係るものを除く。

(実施計画書の変更)

第5条 補助金の交付決定を受けた後に実施事業計画等に変更が必要になった場合は、要綱第8条の規定によるもののほか、次に掲げるものとする。

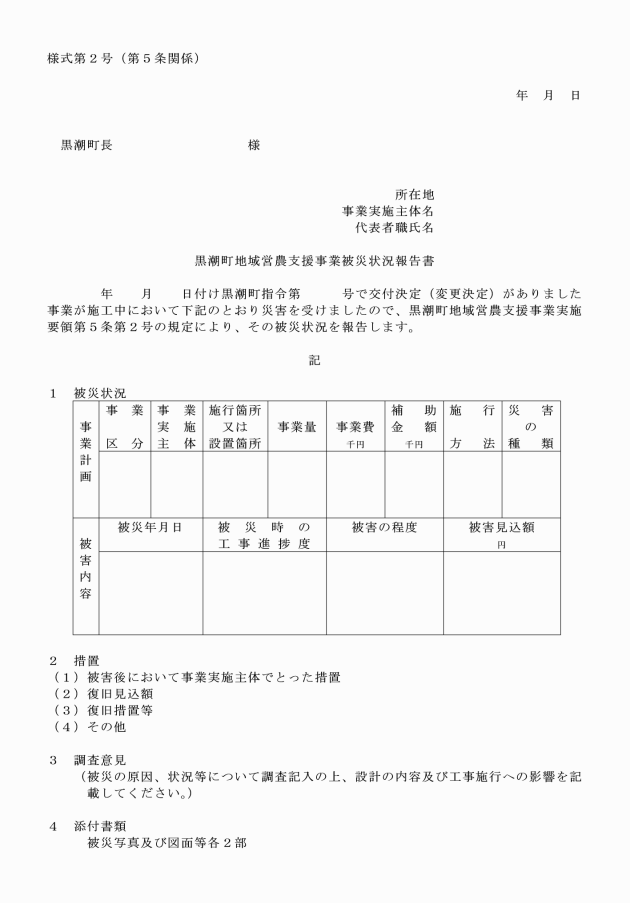

(2) 事業実施主体は、天災その他の災害により、補助事業の遂行が困難と見込まれる場合は黒潮町地域営農支援事業被災状況報告書(様式第2号)により速やかに町長に報告するものとする。ただし、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(3) 成果目標を変更しようとするとき。

(事業の適切な実施)

第6条 事業実施主体は、関係法令等を遵守し、それぞれの事業の適正かつ厳正な実施を期さなければならない。また、事業実施主体の役員等(法人格を有する場合の業務執行役員又は法人格を有さない場合の構成員)が、役員又は従業員として在籍する事業者を入札等に参加させてはならない。ただし、やむを得ず参加させる場合は、入札等の情報管理を徹底する旨を確認できる書類を、町長に提出しなければならない。事業実施主体は、補助金の額の確定のために町長が行う実績報告の内容の審査及び現地調査等に従わなければならない。

2 事業実施主体は、この事業で取得した施設等の管理について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

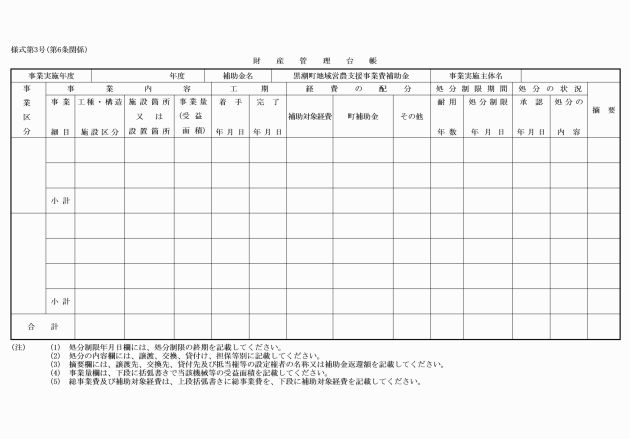

(1) 事業実施主体は、この事業で取得した機械等の管理状況を明らかにするため、財産管理台帳(様式第3号)を作成し、管理しなければならない。また、この事業で取得した機械等について、事業実施年度、事業名称及び事業実施主体名を明らかにする標示を設置し、又は付置するものとする。

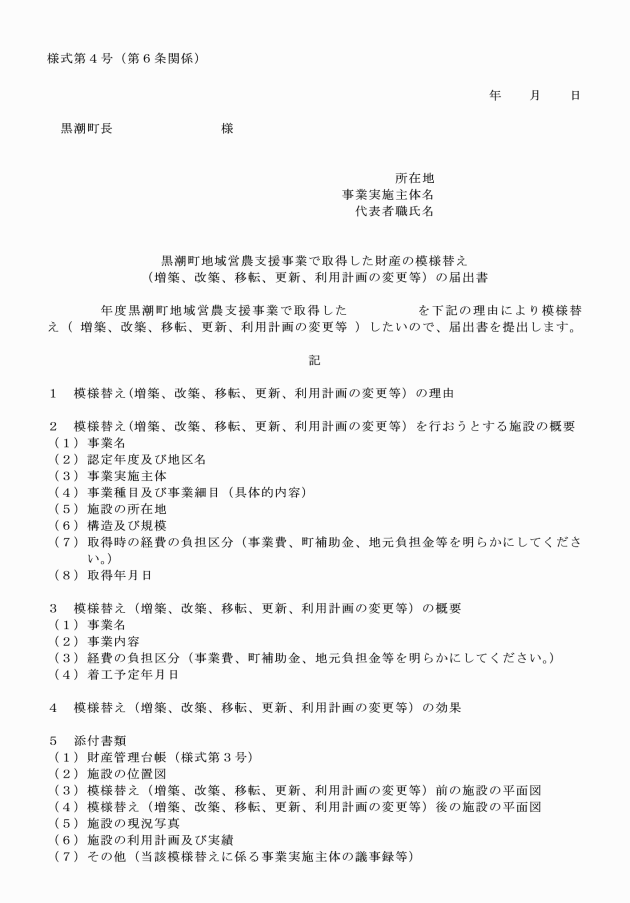

(2) 事業実施主体は、この事業で取得した機械等の移転若しくは更新又は主要機能の変更を伴う増築、改築、模様替え等をしようとするときは、遅くともその1箇月前までに黒潮町地域営農支援事業で取得した財産の模様替え(増築、改築、移転、更新、利用計画の変更等)の届出書(様式第4号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(3) 事業実施主体は、要綱第5条第6号の規定により、この事業で取得し、又は効用の増加した財産を処分する場合は、補助金に係る財産処分承認基準(平成20年11月28日付け20高財政210号副知事通知。以下「承認基準」という。)によるものとする。ただし、集落営農組織の法人化に伴い、法人化後の組織への無償譲渡、無償貸与及び有償譲渡する場合(この場合は、承認基準による承認申請書に集落営農組織の構成員が新設法人の主たる組合員、社員又は株主であることを確認することができる発起人名簿又は定款素案及び新設法人への財産処分(承継)を確認することができる総会資料等を添付すること。)にあっては、承認基準第3の規定にかかわらず、町への納付を要しないものとし、承認基準による処分制限期間の残期間内は、要綱第5条に規定する補助条件を継承するものとする。

(4) 事業実施主体は、補助事業完了までに、高知県地域営農支援事業実施要領(平成28年4月6日付け27高農推第401号高知県農業振興部長通知)による確認書(別記様式第6号)を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、ソフト事業は除く。

(事業成果の評価)

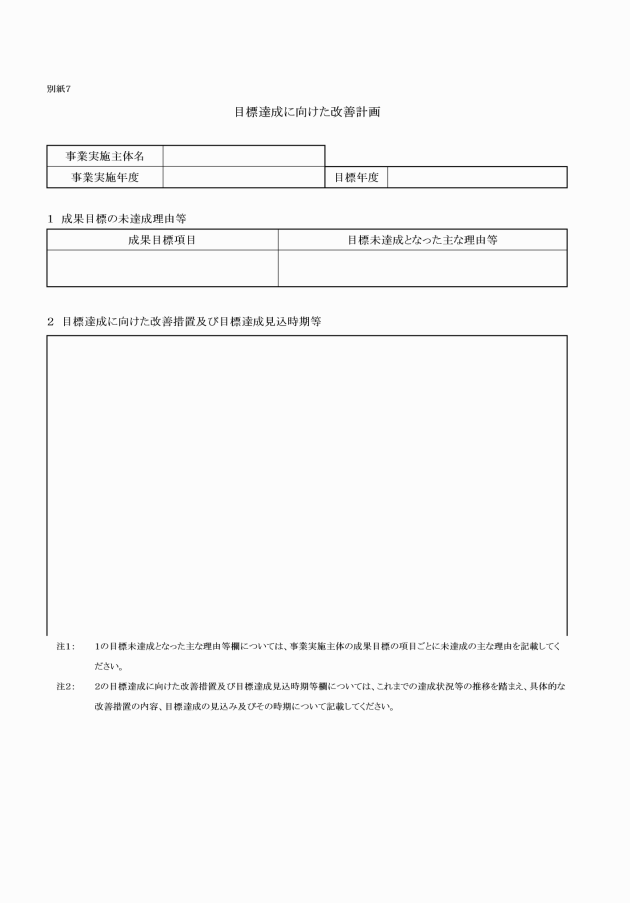

第7条 事業実施主体は、事業実施年度から目標年度までの間、年度ごとの成果目標の達成状況を、その翌年度の4月20日までに黒潮町地域営農支援事業目標達成状況報告書(様式第5号)により町長に提出しなければならない。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

附則(平成29年4月3日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(平成30年4月26日告示第59号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(平成31年4月9日告示第36号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和2年4月10日告示第39号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和3年4月1日告示第48号3)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和4年4月1日告示第47号3)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和4年6月10日告示第61号2)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和6年4月24日告示第52号の3)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の黒潮町地域営農支援事業実施要領の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

規模決定根拠の算定基準

機械名 | 規格等 | 1日当たり処理目安 | 受益面積 | |||

トラクター | 馬力 | 40PS以下 | 60~110a | /日 | 11 | ha |

馬力 | 50PS以下 | 75~115a | /日 | 13 | ha | |

馬力 | 60PS以下 | 100~170a | /日 | 18 | ha | |

ハロー | 作業幅 | 3.2m以下 | 150~200a | /日 | 11 | ha |

作業幅 | 3.9m以下 | 180~320a | /日 | 13 | ha | |

作業幅 | 4.2m以下 | 200~380a | /日 | 15 | ha | |

田植機 | 植付条数 | 5条 | 50~110a | /日 | 8 | ha |

植付条数 | 6条 | 75~170a | /日 | 12 | ha | |

コンバイン | 刈取条数 | 3条 | 90~100a | /日 | 9 | ha |

刈取条数 | 4条 | 95~115a | /日 | 13 | ha | |

刈取条数 | 5条 | 145~165a | /日 | 18 | ha | |

畦塗機 | 作業速度 | 0.2~0.8Km/h | 290~380a | /日 | 12 | ha |

作業速度 | 0.4~1.0Km/h | 320~420a | /日 | 18 | ha | |

ドローン | 防除用 | 430~490a | /日 | 20 | ha | |

米穀乾燥機 | 石数 | 30石 | 35~40a | /日 | 4.5 | ha |

石数 | 40石 | 45~55a | /日 | 6 | ha | |

石数 | 50石 | 60~70a | /日 | 7.5 | ha | |

籾摺機 | 処理能力 | 1,920Kg/h以下 | 95~150a | /日 | 14 | ha |

処理能力 | 2,100Kg/h以下 | 110~165a | /日 | 20 | ha | |

色彩選別機 | 処理能力 | 2,000Kg/h以下 | 80~115a | /日 | 15 | ha |

※複数の機械等を整備する場合は、それぞれの機械等の受益面積が、規模決定根拠の算定基準における受益面積以上となること。

別表第2(第3条関係)

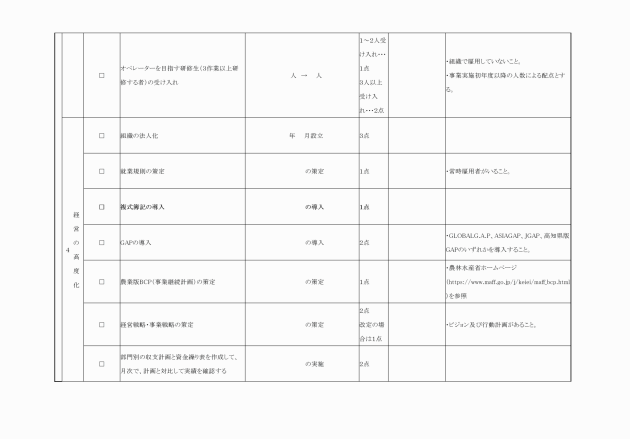

黒潮町地域営農支援事業 成果目標 配点表

項目 | 内容 | 目標年度末→ 年度 | 配点 | その他要件等 | ||

加点項目 | 1 | 地域計画 | 地域内の農業を担う者としての位置づけ | 「 」として位置付けられる。 | 「到達」「農協」「サ」・・・1点 「集」・・・2点 「認農」・・・3点 | ・集落営農組織は「集」、集落営農法人及び地域農業法人は「認農」、農業サービス事業体は「サ」又は「農協」を必須とする。 |

2 | 農地の集積 | 利用権設定等による経営面積(所有地、借入地及び特定農作業受託の合計)の維持・拡大 | ha → ha | 維持又は1ha未満拡大・・・1点 1ha以上拡大・・・2点 3ha以上拡大・・・3点 5ha以上拡大・・・4点 10ha以上拡大・・・5点 | ・ハード事業は必須とする。 ・事業区分の規模拡大支援では、非法人は1ha、法人は3haを最低ラインとする。 ・組織間連携の場合は連携組織による合計面積とする。 | |

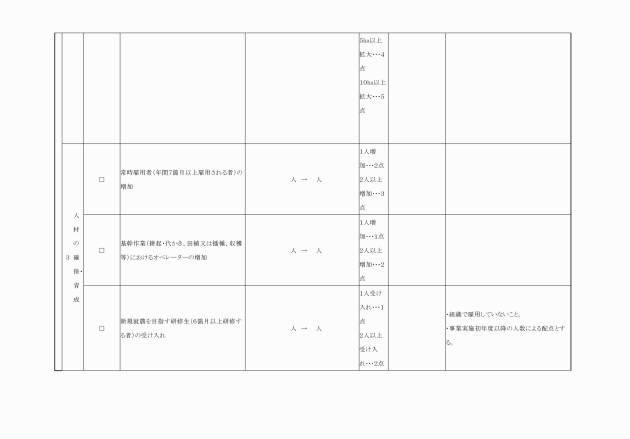

3 | 人材の確保・育成 | 常時雇用者(年間7箇月以上雇用される者)の増加 | 人 → 人 | 1人増加・・・2点 2人以上増加・・・3点 | ||

基幹作業(耕起、代かき、田植又は播種、収穫等)におけるオペレーターの増加 | 人 → 人 | 1人増加・・・1点 2人以上増加・・・2点 | ||||

新規就農を目指す研修生(6箇月以上研修する者)の受入れ | 人 → 人 | 1人受け入れ・・・1点 2人以上受け入れ・・・2点 | ・組織で雇用していないこと。 ・事業実施初年度以降の人数による配点とする。 | |||

オペレーターを目指す研修生(3作業以上研修する者)の受入れ | 人 → 人 | 1~2人受け入れ・・・1点 3人以上受け入れ・・・2点 | ・組織で雇用していないこと。 ・事業実施初年度以降の人数による配点とする。 | |||

4 | 経営の高度化 | 組織の法人化 | 年 月設立 | 3点 | ||

就業規則の策定 | の策定 | 1点 | ・常時雇用者がいること。 | |||

複式簿記の導入 | の導入 | 1点 | ||||

GAPの導入 | の導入 | 2点 | ・GLOBALG.A.P、ASIAGAP、JGAP又は高知県版GAPのいずれかを導入すること。 | |||

農業版BCP(事業継続計画)の策定 | の策定 | 1点 | ・農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/keiei/maff_bcp.html)を参照 | |||

経営戦略・事業戦略の策定 | の策定 | 2点 改定の場合は1点 | ・ビジョン及び行動計画があること。 | |||

部門別の収支計画と資金繰り表を作成して、月次で、計画と対比して実績を確認する。 | の実施 | 2点 | ||||

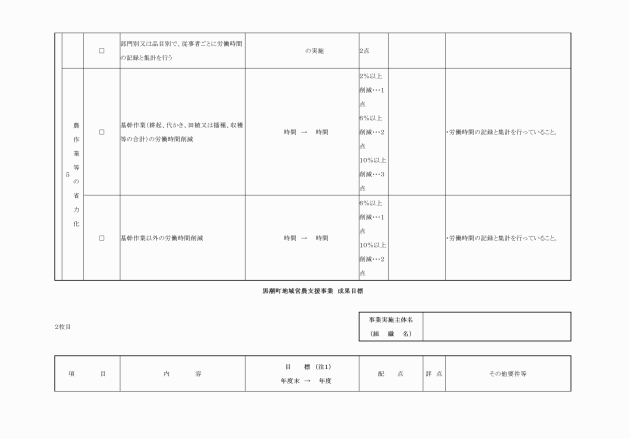

部門別又は品目別で、従事者ごとに労働時間の記録と集計を行う。 | の実施 | 2点 | ||||

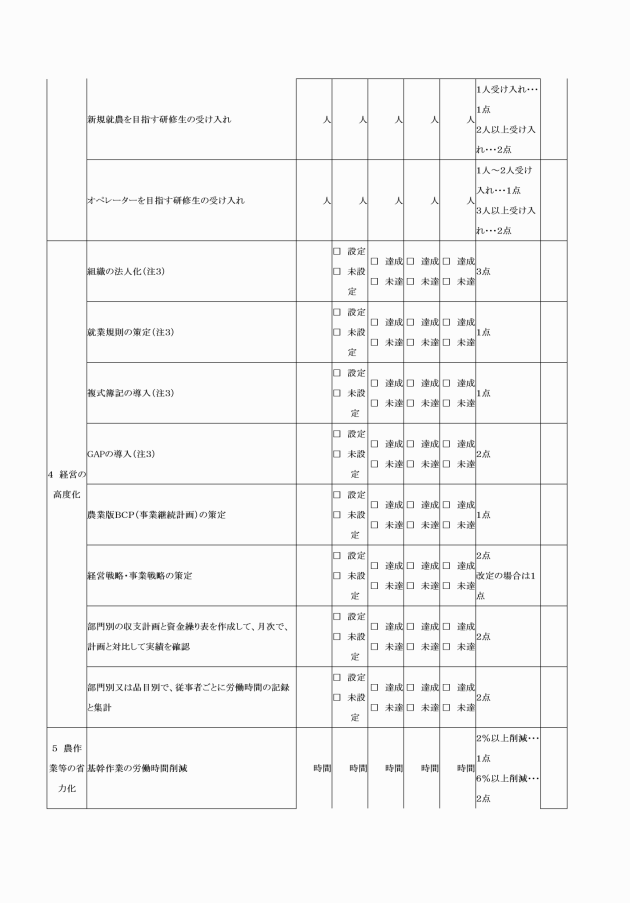

5 | 農作業等の省力化 | 基幹作業(耕起、代かき、田植又は播種、収穫等の合計)の労働時間削減 | 時間→ 時間 | 2%以上削減・・・1点 6%以上削減・・・2点 10%以上削減・・・3点 | ・労働時間の記録と集計を行っていること。 | |

基幹作業以外の労働時間削減 | 時間→ 時間 | 6%以上削減・・・1点 10%以上削減・・・2点 | ・労働時間の記録と集計を行っていること。 | |||

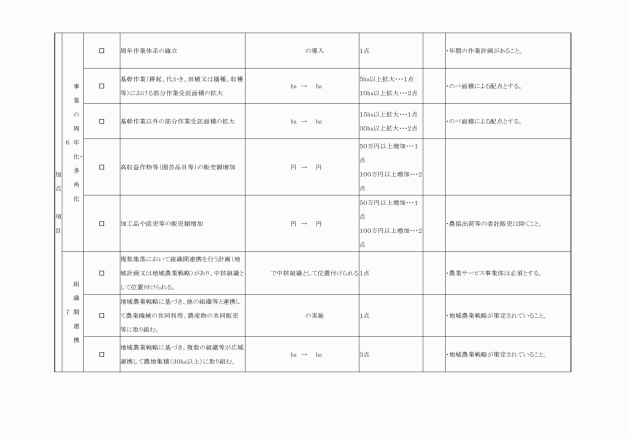

6 | 事業の周年化・多角化 | 周年作業体系の確立 | の導入 | 1点 | ・年間の作業計画があること。 | |

基幹作業(耕起、代かき、田植又は播種、収穫等)における部分作業受託面積の拡大 | ha → ha | 5ha以上拡大・・・1点 10ha以上拡大・・・2点 | ・のべ面積による配点とする。 | |||

基幹作業以外の部分作業受託面積の拡大 | ha → ha | 15ha以上拡大・・・1点 30ha以上拡大・・・2点 | ・のべ面積による配点とする。 | |||

高収益作物等(園芸品目等)の販売額増加 | 円 → 円 | 50万円以上増加・・・1点 100万円以上増加・・・2点 | ||||

加工品や直売等の販売額増加 | 円 → 円 | 50万円以上増加・・・1点 100万円以上増加・・・2点 | ・農協出荷等の委託販売は除くこと。 | |||

7 | 組織間連携 | 複数集落において組織間連携を行う計画(地域計画又は地域農業戦略)があり、中核組織として位置付けられる。 | で中核組織として位置付けられる。 | 1点 | ・農業サービス事業体は必須とする。 | |

地域農業戦略に基づき、他の組織等と連携して農業機械の共同利用、農産物の共同販売等に取り組む。 | の実施 | 1点 | ・地域農業戦略が策定されていること。 | |||

地域農業戦略に基づき、複数の組織等が広域連携して農地集積(30ha以上)に取り組む。 | ha → ha | 3点 | ・地域農業戦略が策定されていること。 | |||

減点項目 | 8 | 過年度事業の目標達成状況 | 過年度に実施した地域営農支援事業について、成果目標の達成状況(本年度報告分)が5割未満の事業がある。 | △1点 | ・過去に実施した事業の達成状況が提出されていること。 | |

過年度に実施した地域営農支援事業について、目標年度以降に採点した成果目標(評点の合計÷県補助金相当額×1,000万円)が10点未満の事業がある。 | △2点 | ・過去に実施した事業の評価報告が提出されていること。 | ||||