○黒潮町地域営農支援事業費補助金交付要綱

令和7年5月2日

告示第49号

黒潮町地域営農支援事業費補助金交付要綱(平成28年黒潮町告示第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町地域営農支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、中山間地域の農業の維持及び活性化を図るため、地域農業の中核を担う組織の育成及び地域農業を面的に支える仕組み作りを目的に、集落営農組織、集落営農法人、地域農業法人及び農業サービス事業体(法人)の育成等に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助事業者ごとの事業要件は、別表第2のとおりとする。

(補助事業者の要件)

第4条 補助金の交付の対象となる補助事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税及び町税に附帯する延滞金の滞納がないこと。

ア 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金

イ 農業改良資金貸付金償還金

ウ 林業・木材産業改善資金貸付金償還金

エ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金

(3) 別表第5に掲げるいずれにも該当しないこと。

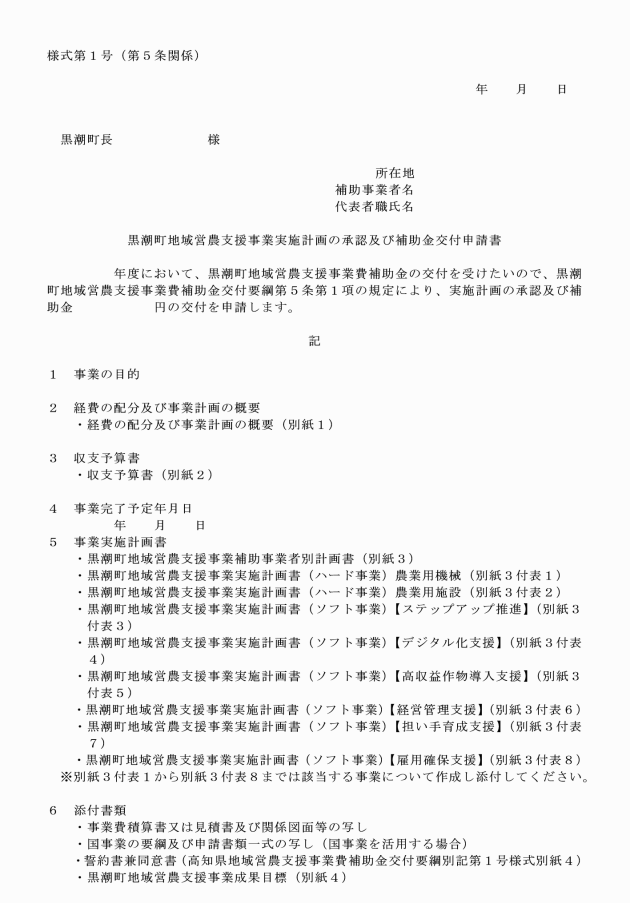

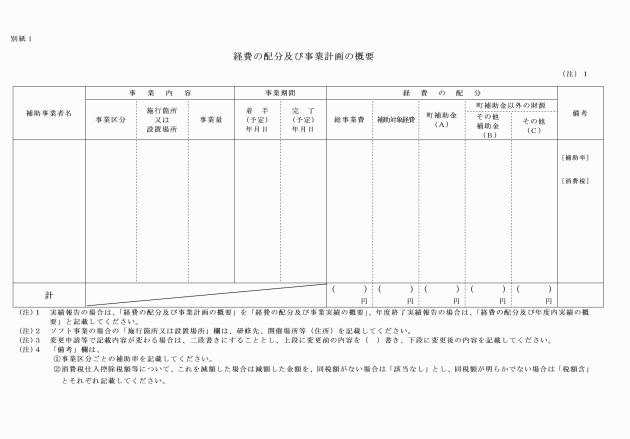

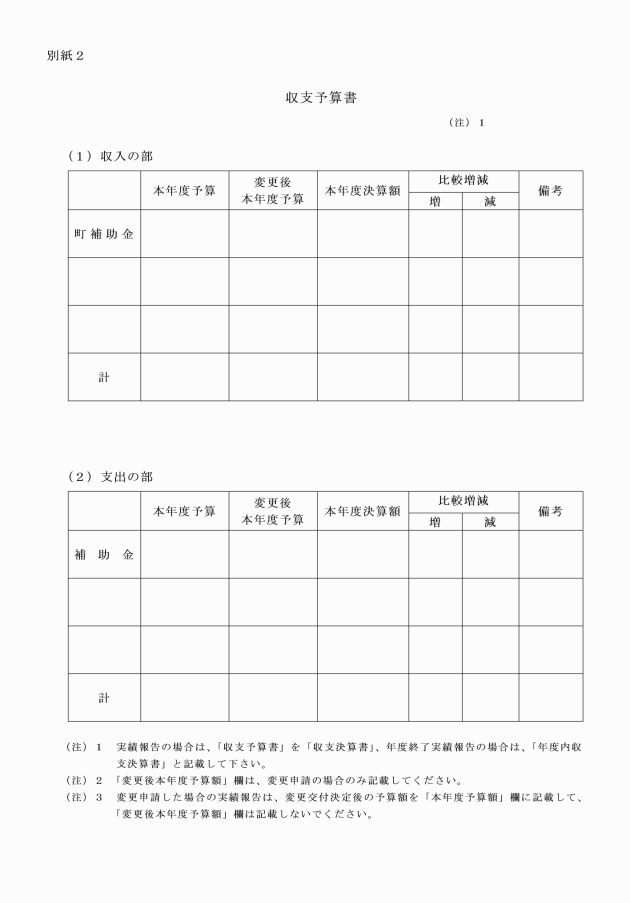

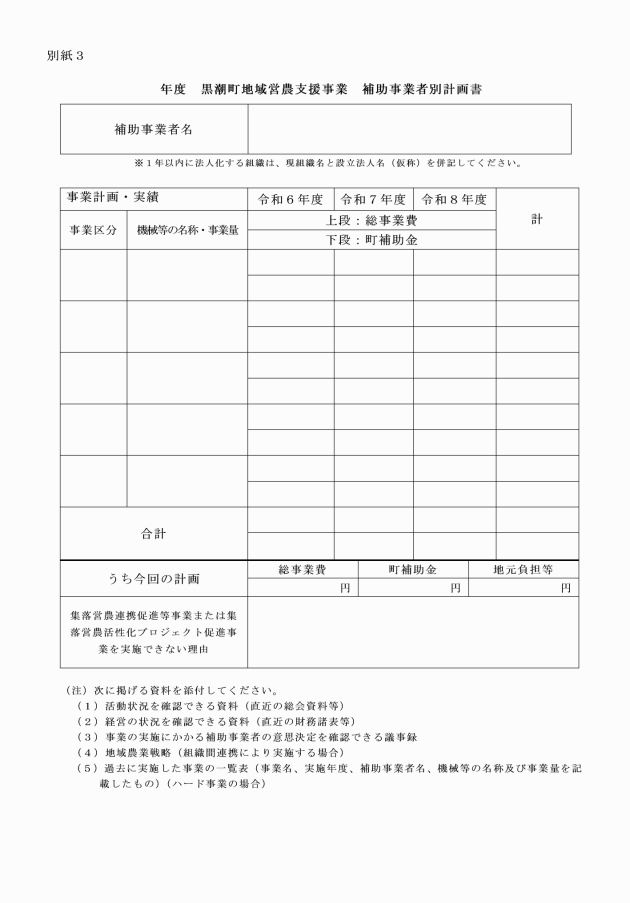

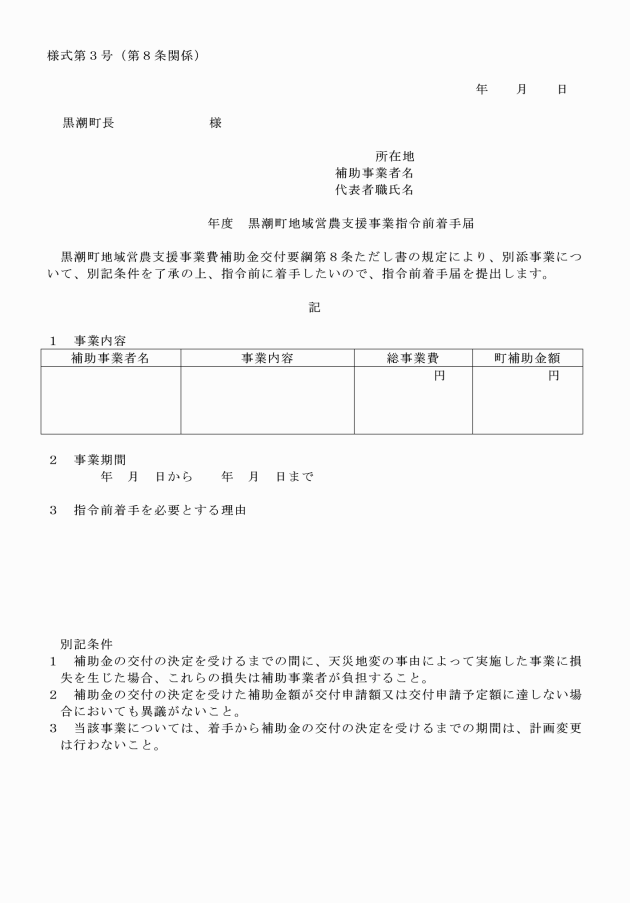

(補助金の交付申請)

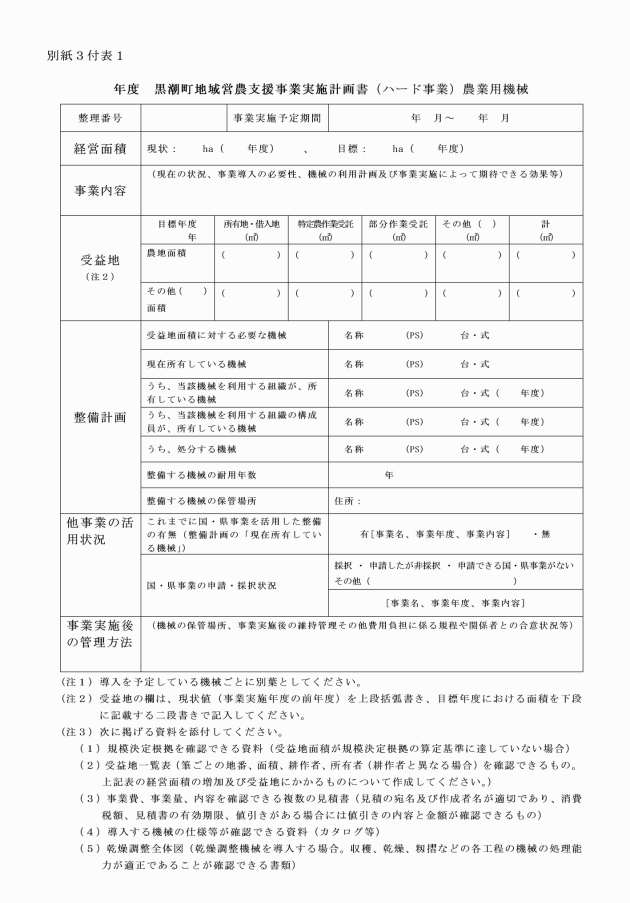

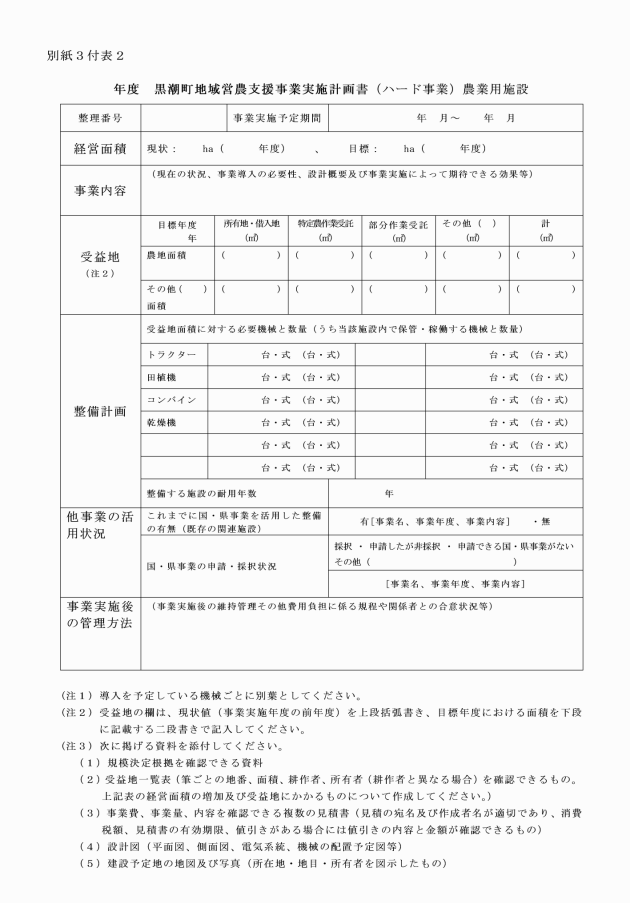

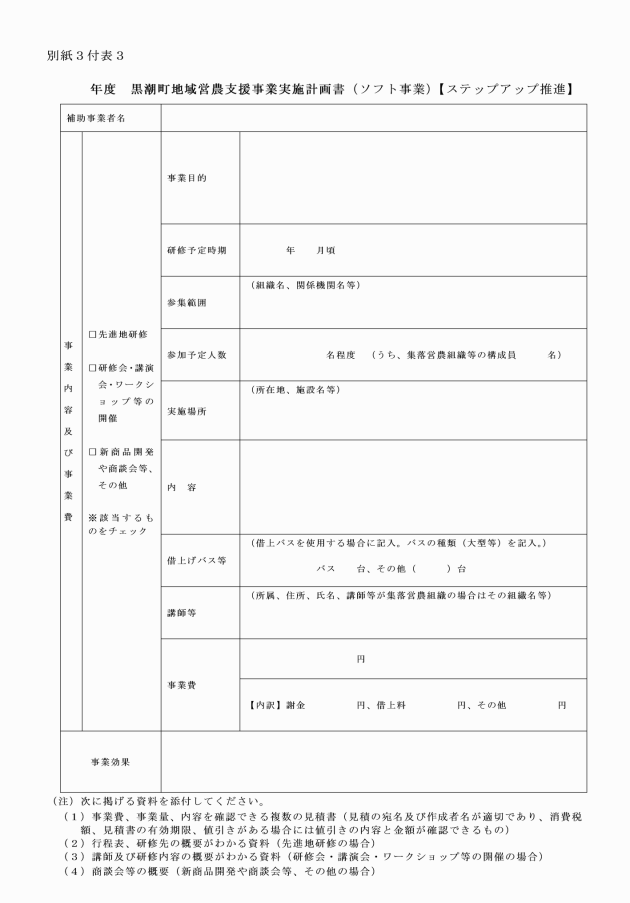

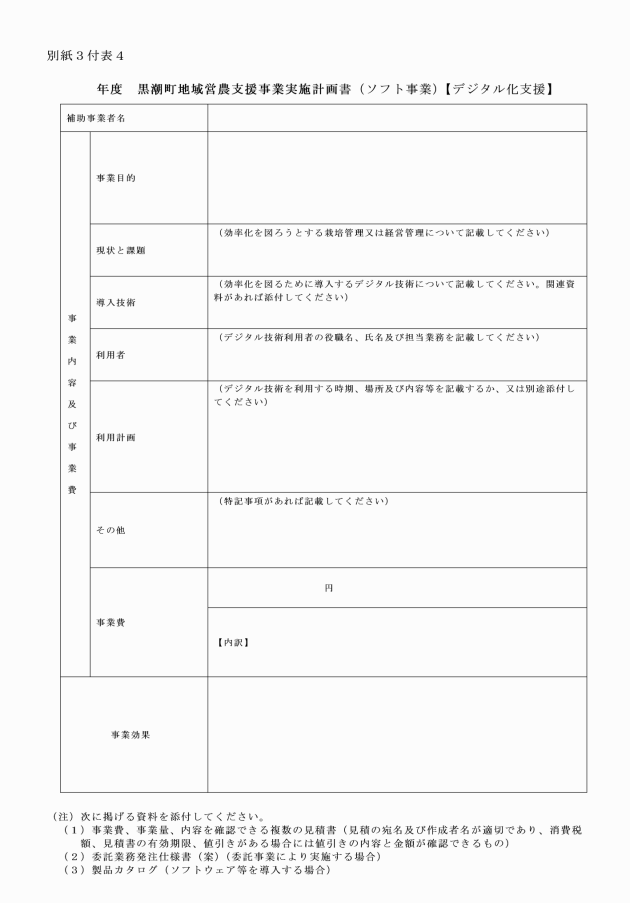

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、事前に黒潮町地域営農支援事業実施計画の承認及び補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 補助金の交付を申請するに当たって、補助事業者について当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 規則、この告示等の規定に従わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業によって取得し、又は効用の増加した施設、機械及び器具(以下「取得財産等」という。)の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間をいう。以下同じ。)に相当する期間(以下「耐用年数相当期間」という。)の間、保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、原則として、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び黒潮町契約規則(平成18年黒潮町規則第51号)の規定に準じた方法によって、契約を締結しなければならないこと。

(4) 入札等の適正かつ厳正な実施のために、補助事業者の役員等(法人格を有する場合の業務執行役員又は法人格を有さない場合の構成員)が、役員又は従業員として在籍する事業者を入札等に参加させてはならないこと。ただし、やむを得ず参加させる場合は、入札等の情報管理を徹底する旨を確認すること。

(5) 補助事業によって取得又は効用の増加した財産については、補助事業者が策定する管理等に関する規定や登記簿等において補助事業者の所有であることが明確となること。

(6) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(8) 取得財産等について、耐用年数相当期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(9) 前号の規定により町長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(10) 補助事業の実施に当たっては、別表第5に該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(11) 補助事業者は、農業共済、農業経営収入保険その他農業関係の保険へ積極的に加入すること。

2 町長は、前項の補助金の交付決定に当たり条件を付すことができる。

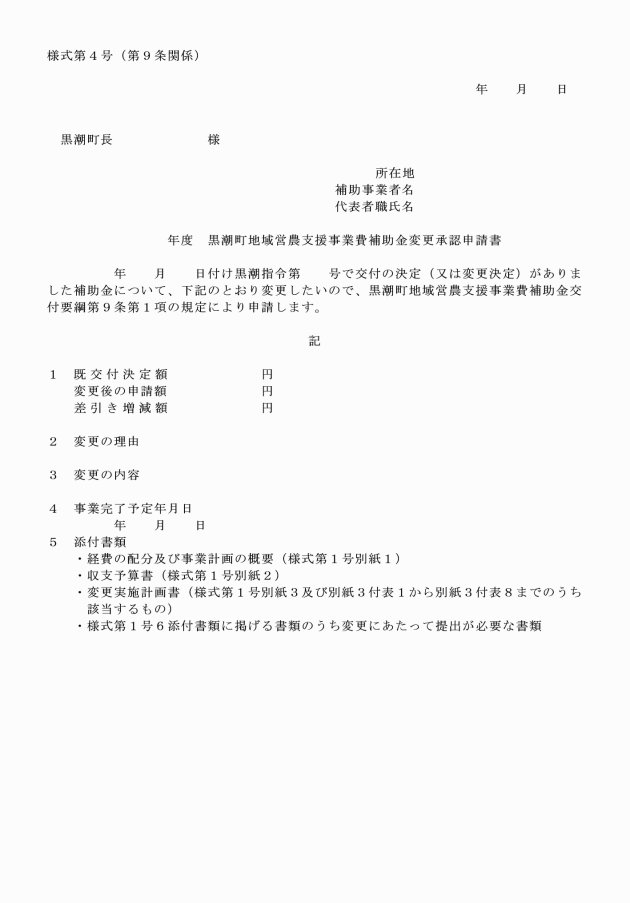

(変更申請等)

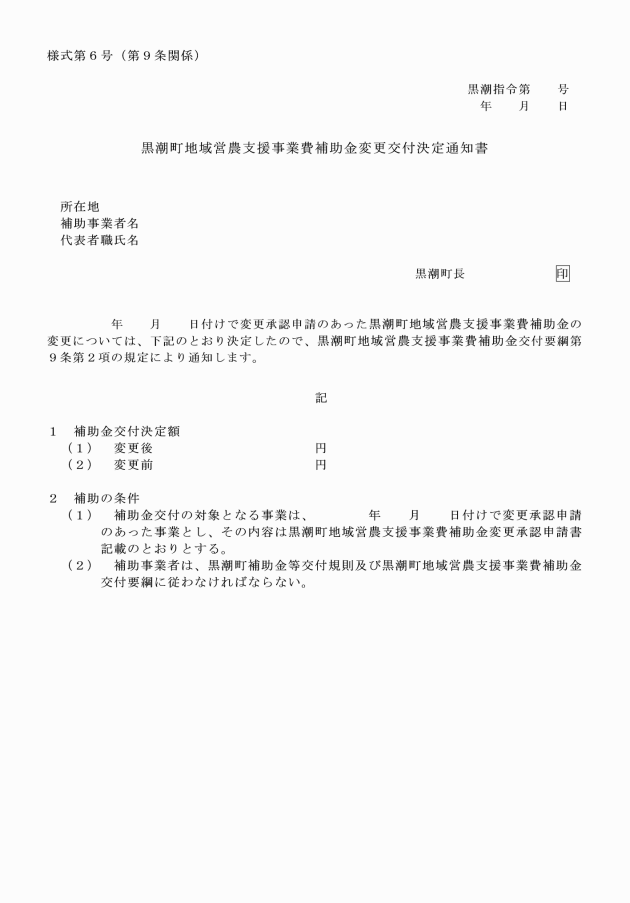

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、黒潮町地域営農支援事業費補助金変更承認申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

(1) 事業区分(別表第1に掲げるソフト事業を除く。)ごとの事業実施箇所を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を追加して実施しようとするとき。

(3) 補助金額の総額又は事業区分ごとにおける補助金額について増額又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。

(4) 事業完了予定年月日を延期しようとするとき。

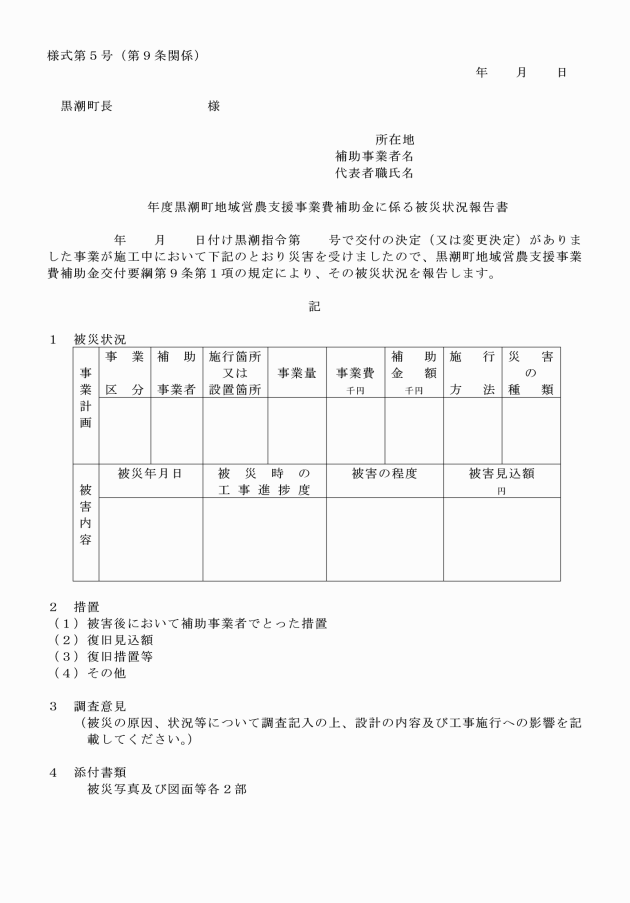

(5) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。この場合において、天災その他の災害により事業を中止又は廃止する場合は、補助事業者は、現地調査を行い黒潮町地域営農支援事業費補助金に係る被災状況報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

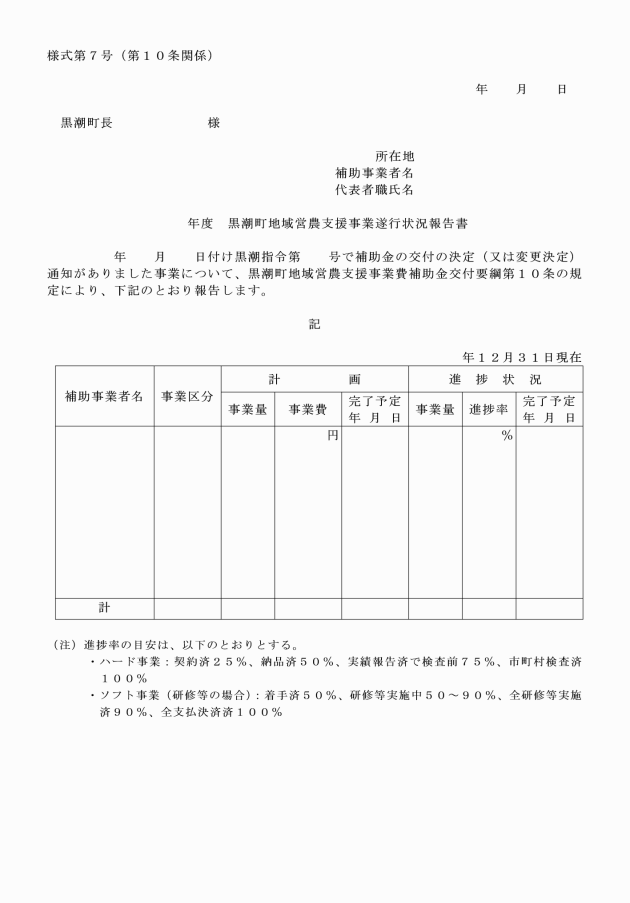

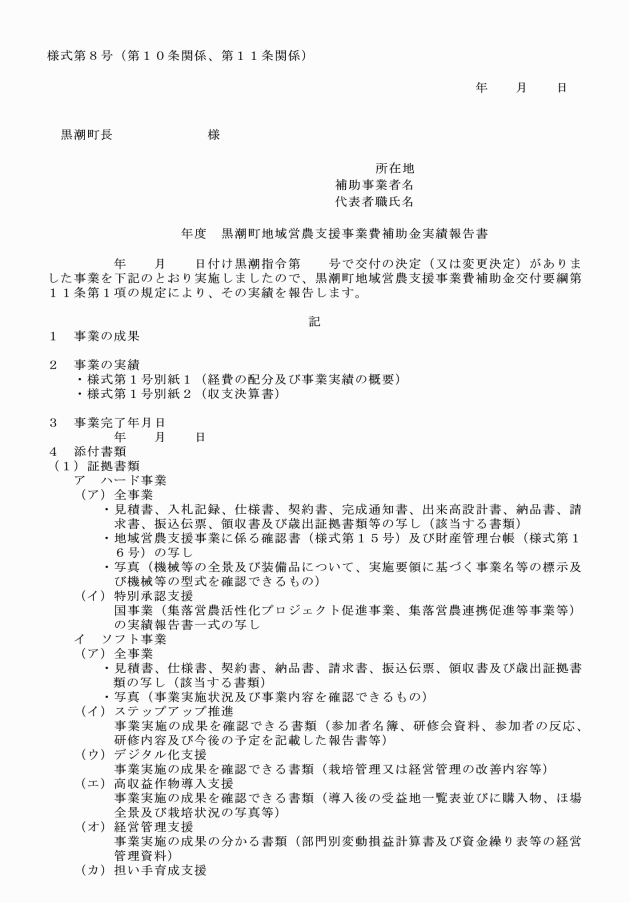

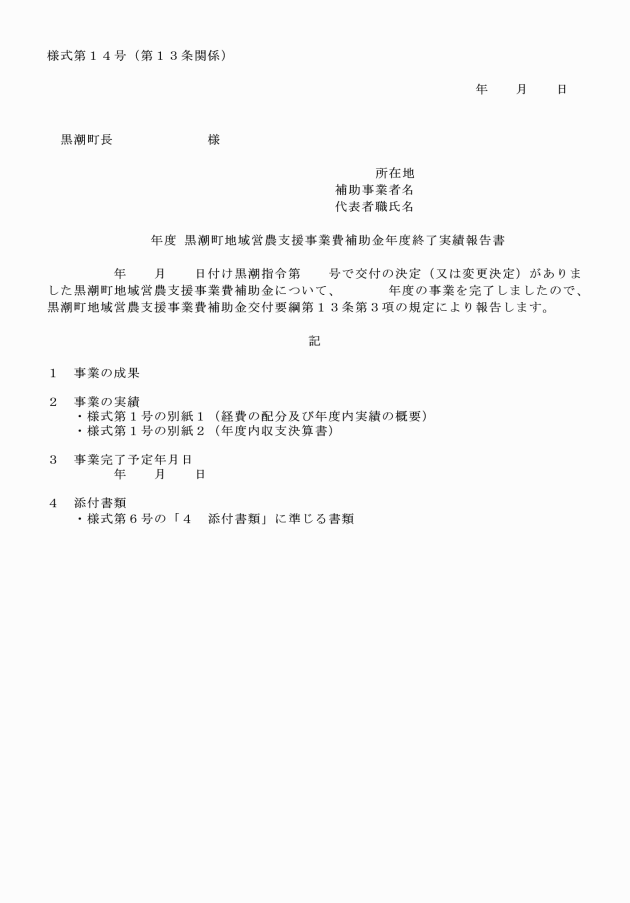

(実績報告等)

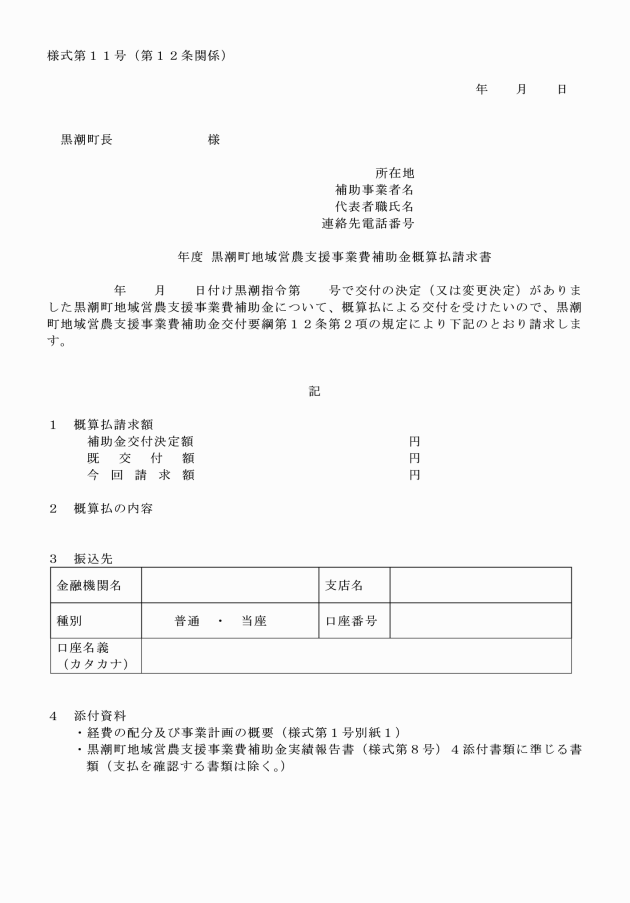

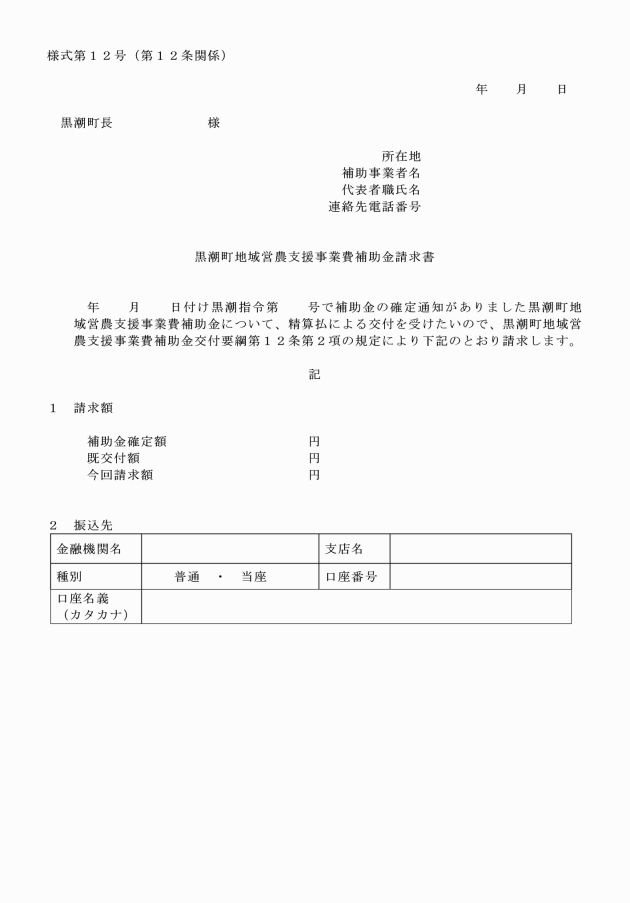

第11条 補助事業者は、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日若しくは当該年度の3月20日のいずれか早い期日までに、実績報告書に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により交付申請した場合は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

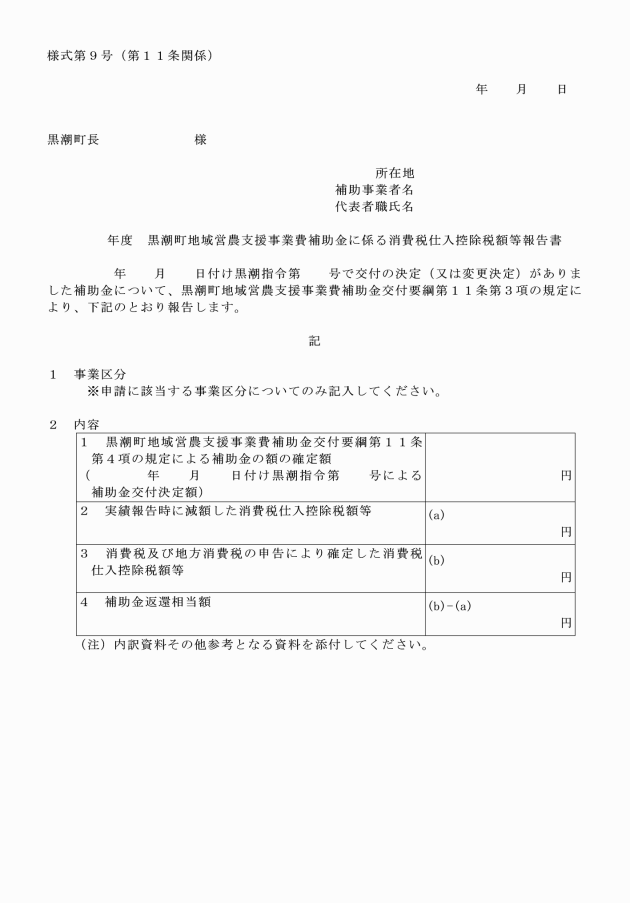

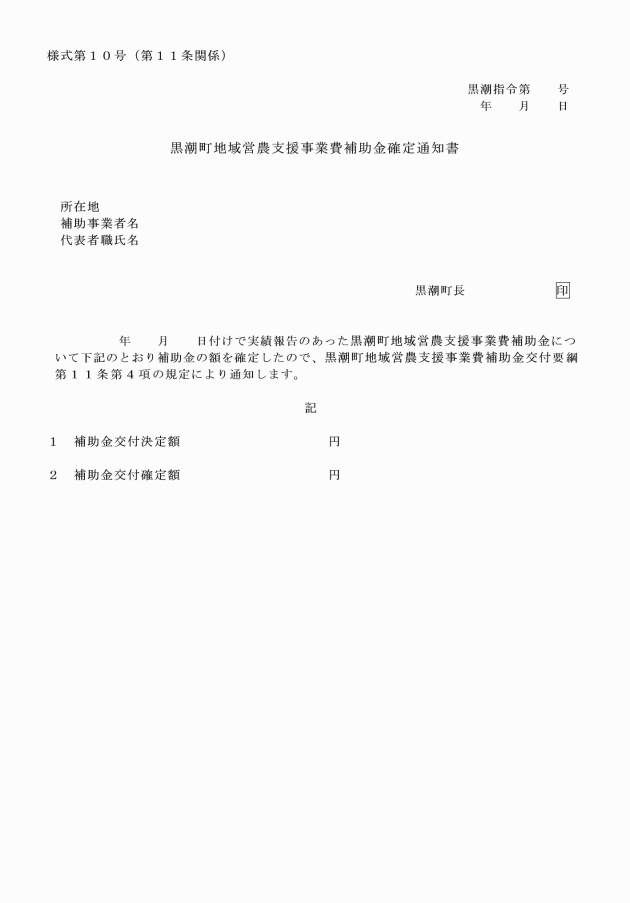

3 第5条第2項ただし書の規定により交付申請した場合において、第1項の実績報告書を提出した後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を黒潮町地域営農支援事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)により速やかに町長に報告を行い、町長の返還命令を受けてその補助金相当額を返還しなければならない。

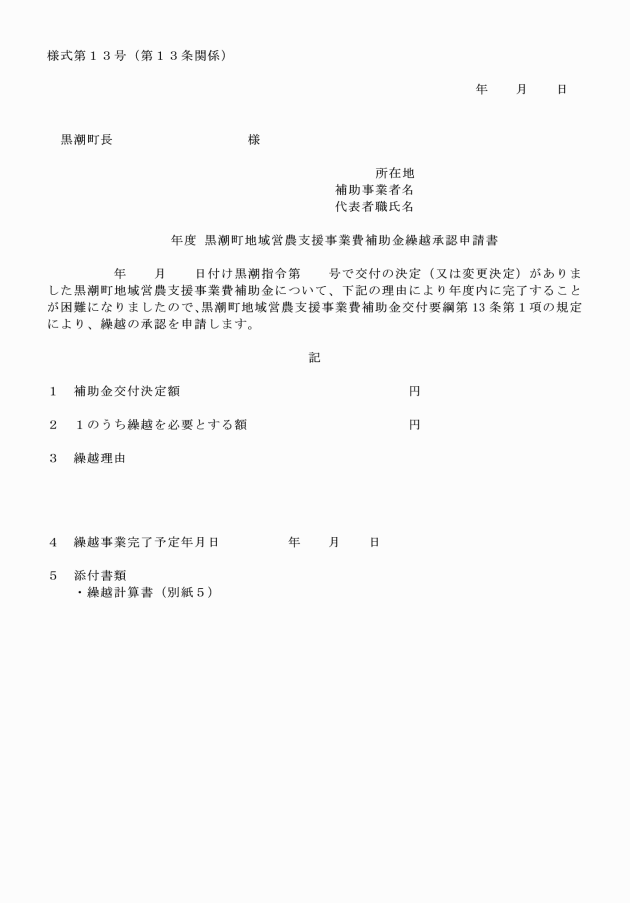

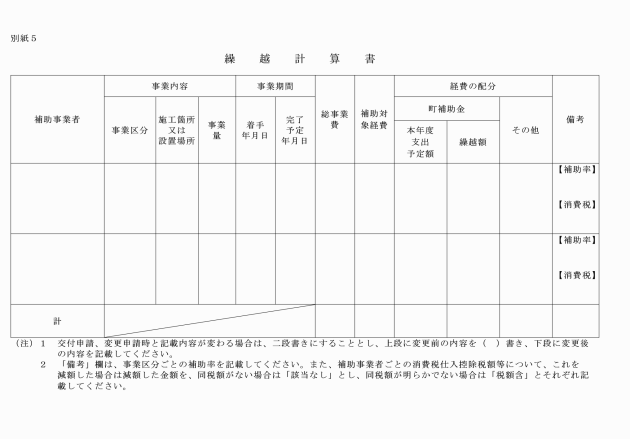

(繰越承認申請)

第13条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、速やかに黒潮町地域営農支援事業費補助金繰越承認申請書(様式第13号)を提出し、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の繰越承認申請書を審査し、適当であると認めるときは、補助事業の繰越を承認し、補助事業者へ通知するものとする。

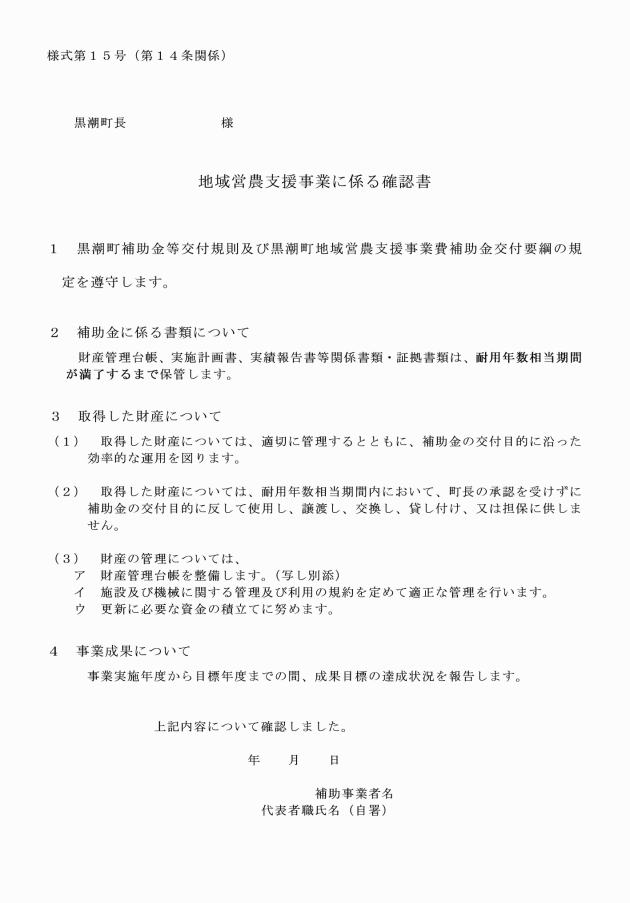

(財産の管理)

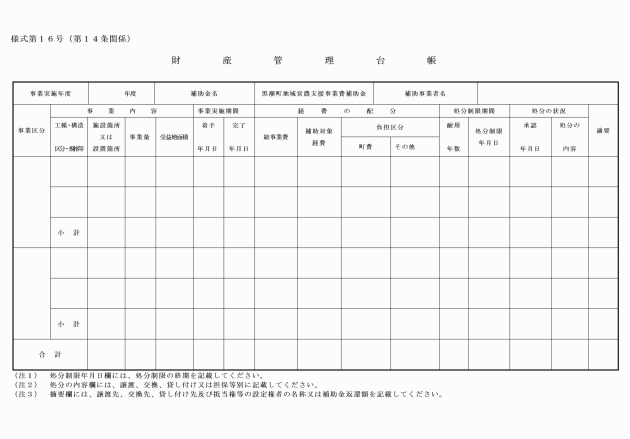

第14条 補助事業者は、補助事業により財産を取得する場合、補助事業が完了するまでに地域営農支援事業に係る確認書(様式第15号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等の管理状況を明確にするため、財産管理台帳(様式第16号)を作成し、その写しを町長に提出するとともに、耐用年数相当期間まで管理しなければならない。また、取得財産等には、事業実施年度、事業名称及び補助事業者名を明らかにする標示を設置又は付置するものとする。

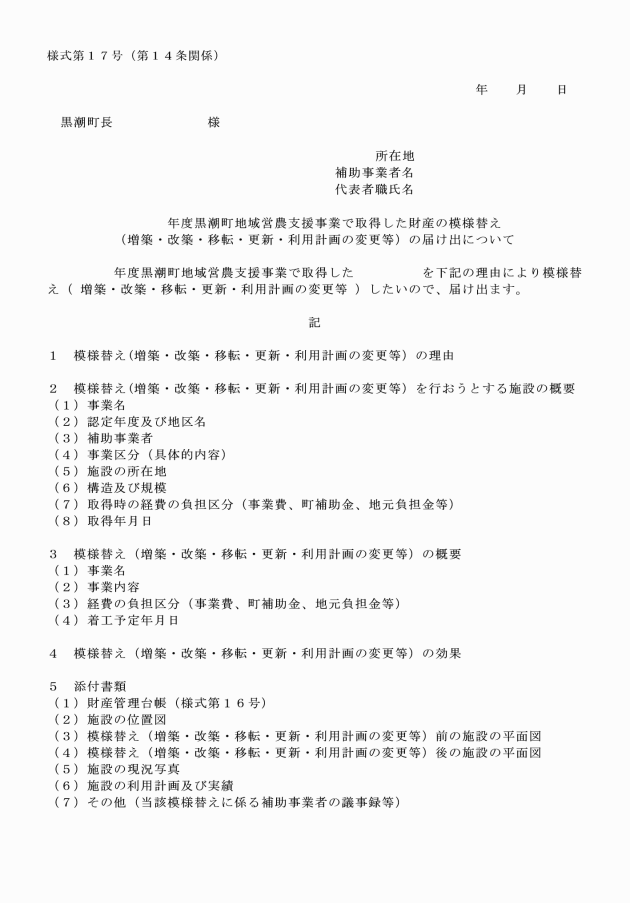

3 補助事業者が取得財産等の移転若しくは更新、又は主要機能の変更を伴う増築、改築等の模様替えをしようとするときは、その必要性を検討のうえ、遅くともその1月前までに黒潮町地域営農支援事業で取得した財産の模様替え(増築・改築・移転・更新・利用計画の変更等)の届け出について(様式第17号)を町長に提出し、その指示に従わなければならない。

4 補助事業者は、取得財産等を処分する場合は、補助金に係る財産処分承認基準(平成20年11月28日付け20高財政第210号副知事通知。以下「承認基準」という。)によるものとする。なお、集落営農組織の法人化に伴い、法人化後の組織へ無償譲渡、無償貸付及び有償譲渡する場合(この場合は、承認基準に基づく承認申請書に集落営農組織の構成員が新設法人の主たる組合員、社員又は株主であることを確認することができる発起人名簿又は定款素案及び新設法人への財産処分(承継)を確認することができる総会資料等を添付すること。)にあっては、承認基準第3の規定にかかわらず、町への納付を要しないものとし、耐用年数相当期間の残期間内は、補助条件を承継するものとする。

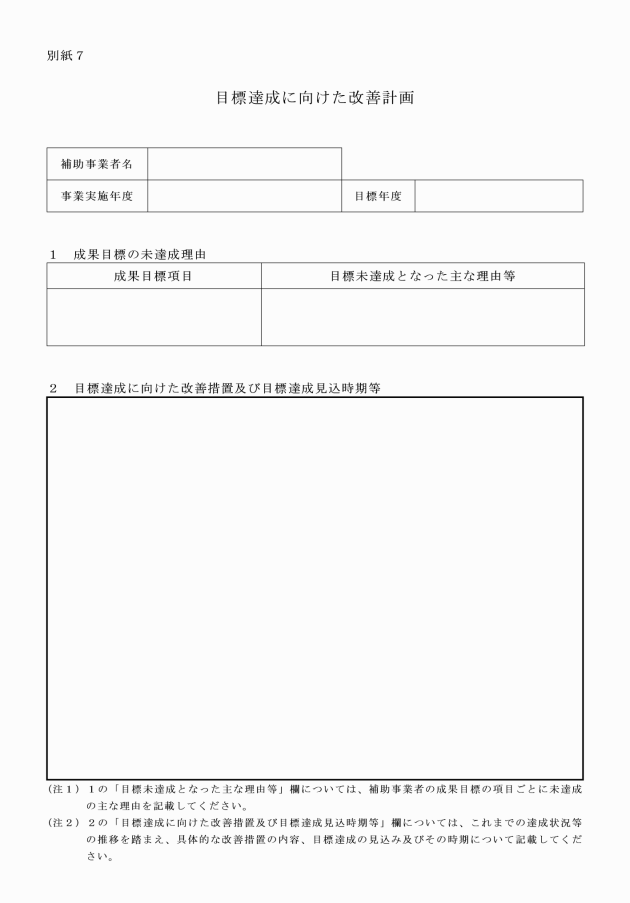

(事業成果の報告)

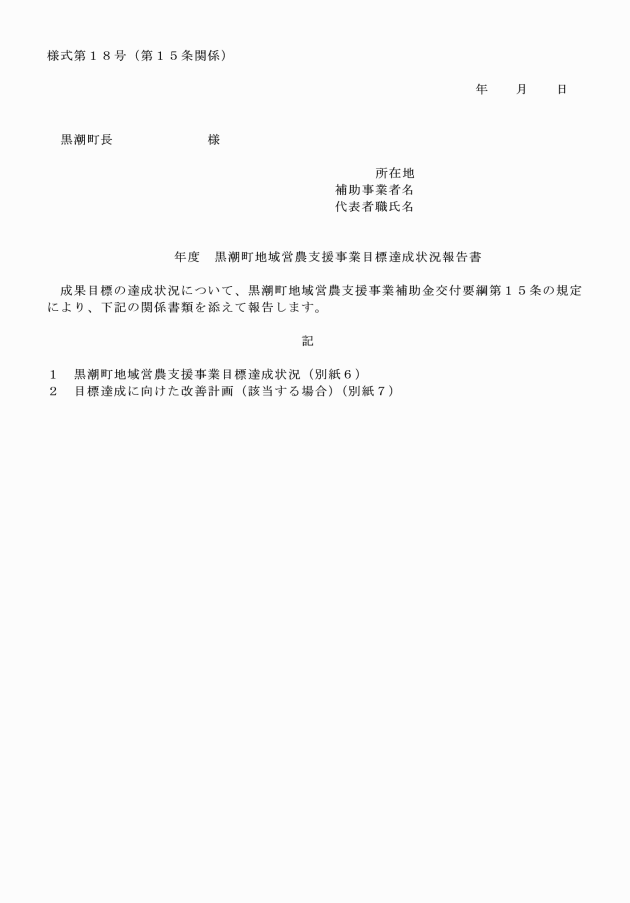

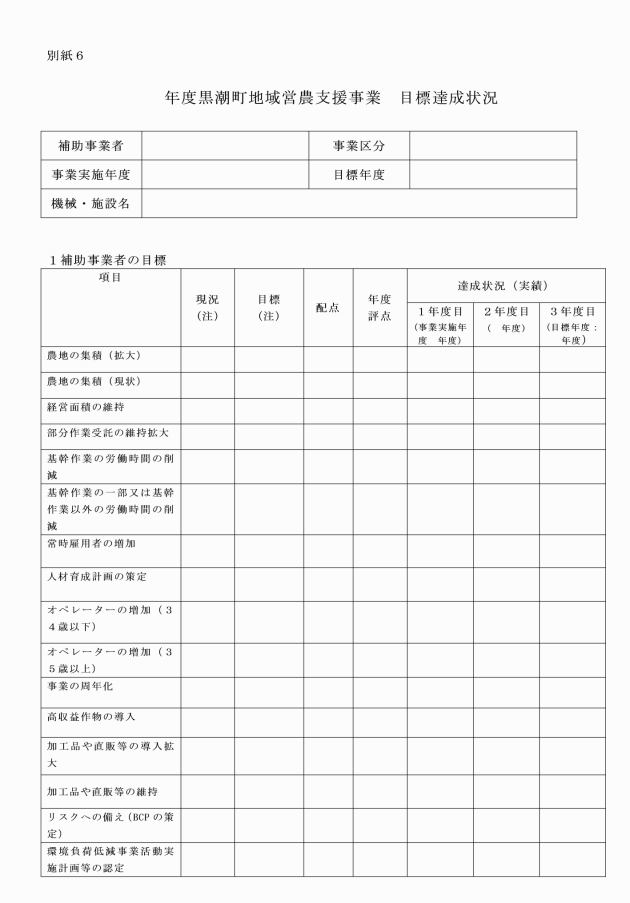

第15条 補助事業者は、事業実施年度から目標年度までの間、成果目標の達成状況について、調査実施年度の翌年度の4月20日までに黒潮町地域営農支援事業目標達成状況報告書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。なお、報告期日前あるいは調査実施年度以降においても、必要に応じ、町長はその成果目標の達成状況について報告を求める場合がある。

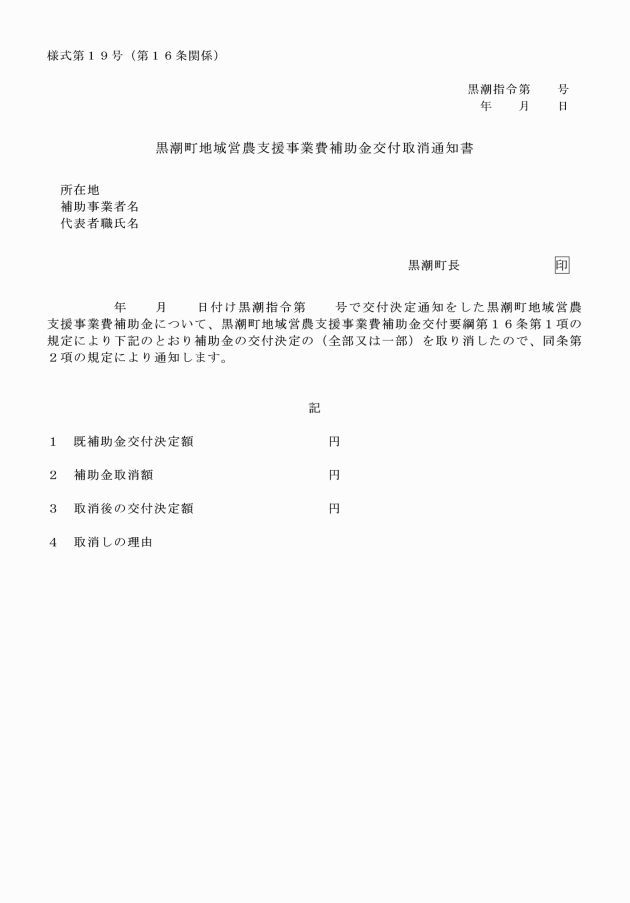

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 規則又はこの告示に違反したとき。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(グリーン購入)

第18条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第19条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(黒潮町地域営農支援事業実施要領の廃止)

2 黒潮町地域営農支援事業実施要領(平成28年黒潮町告示第44号)は、廃止する。

別表第1(第3条関係)

1 ハード事業

事業区分 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金上限額 | 補助金下限額 |

【組織設立支援】 新設組織が必要とする農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農組織 (設立3年以内) | 農業用機械購入費及び農産加工用機械購入費等 (トラクター、田植機、防除用ドローン、加工品製造機及び包装機等。ただし、補助事業者が農業サービス事業体(法人)である場合は、防除用ドローンを対象から除く。) 農業用施設請負工事費、農産加工施設請負工事費及び附帯設備費 (農機具格納庫及び選別調製施設等) | 3/5以内 | 1,200万円 | 18万円 |

【法人設立支援】 新設法人が必要とする農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農法人 (設立5年以内) ・地域農業法人 (設立5年以内) | 2/3以内 | (10ha以下)1,333万3,000円(10ha超)2,666万6,000円 | 20万円 | |

【規模拡大支援】 規模拡大するために必要となる農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農組織 | 1/2以内 | 1,000万円 | 15万円 | |

・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 3/5以内 | (15ha以下)1,800万円(15ha超)3,600万円 | 18万円 | ||

【組織間の連携】 ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 2/3以内 | (30ha以下)4,000万円(30ha超)6,666万6,000円 | 20万円 | ||

【経営維持支援】 経営を維持・拡大するために必要となる農業用機械、農業用施設等を整備する事業 | ・集落営農組織 | 3/10以内 | 600万円 | 9万円 | |

・集落営農法人 ・地域農業法人 | (15ha以下)900万円(15ha超)1,800万円 | ||||

【組織間の連携】 ・集落営農法人 ・地域農業法人 | (30ha超)3,000万円 | ||||

【特別承認支援】 国事業(集落営農活性化プロジェクト促進事業要綱(令和4年3月30日付け3経第3156号農林水産事務次官依命通知)及び集落営農連携促進等事業(令和7年3月31日付け6経営第3212号農林水産事務次官依命通知)を活用する事業 | ・集落営農組織 ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 補助金を受けようとする国事業の補助金交付要綱等で規定する経費 | 3/10以内 | ― | ― |

(注)

1 補助金額については、各事業細目ごとの補助対象経費に補助率を乗じ、1,000円未満を切り捨てた金額とする。

2 補助事業者ごとの事業要件は、別表第2補助事業者ごとの事業要件のとおりとする。

3 補助事業者ごとの令和6年度から令和8年度までの補助金の合計額が、補助金上限額を超えないものとする。

2 ソフト事業

事業区分 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金上限額 | 補助金下限額 |

【ステップアップ推進】 集落営農の推進や組織の経営発展のために先進地研修及び講演会等を実施する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 講師等への謝金、バス等の借上げ料、研修先に対する負担金及びその他必要があると認められる経費 | 定額 | 50万円/年 | ― |

【デジタル化支援】 栽培管理や経営管理の効率化を図るためにデジタル技術を活用する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 経営管理システム、水田センサー等購入費及び研修費用等 | 1/2以内 | 25万円/年 | ― |

【組織間の連携】 ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 定額 | 50万円/年 (注)3 | ― | ||

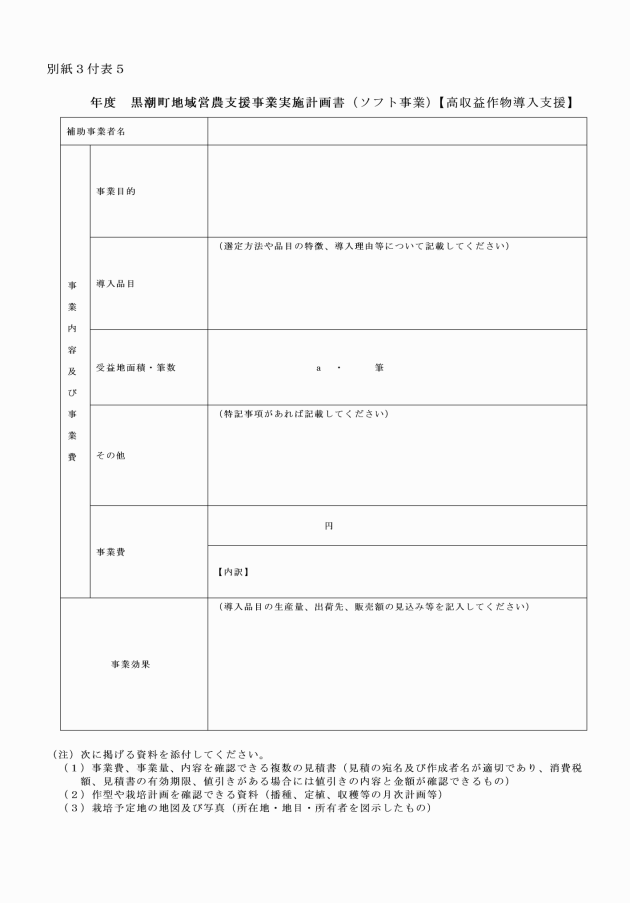

【高収益作物導入支援】 園芸品目などの高収益作物を導入する事業 | ・集落営農組織 ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 種苗費、諸材料費等 | 2/3以内 | 1品目当たり10万円/10a | |

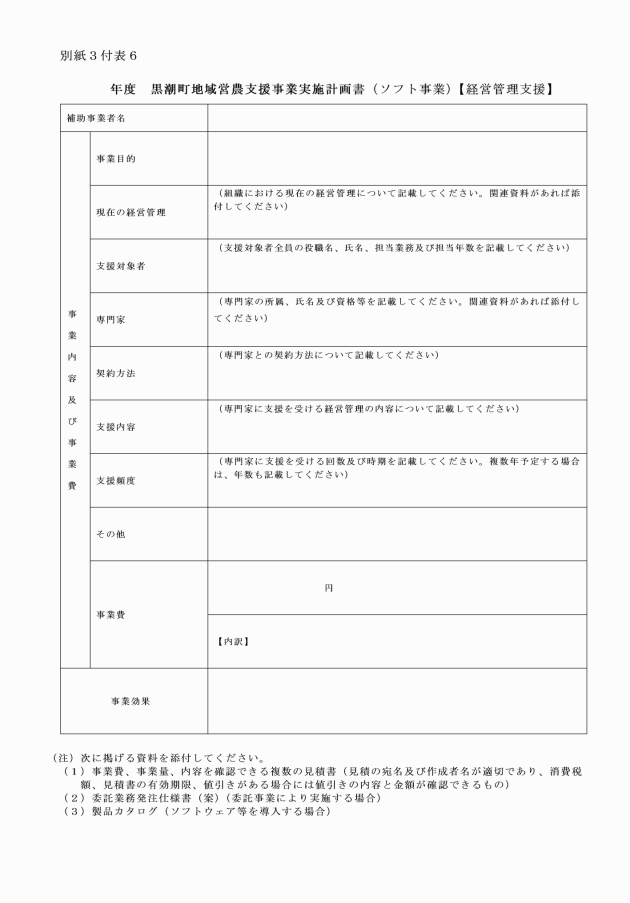

【経営管理支援】 経営力を強化するために部門別会計などの管理会計を実施する事業 | ・集落営農組織 ・集落営農法人 ・地域農業法人 | 専門家への委託料等 | 1/2以内 | 100万円/年 (注)4 | ― |

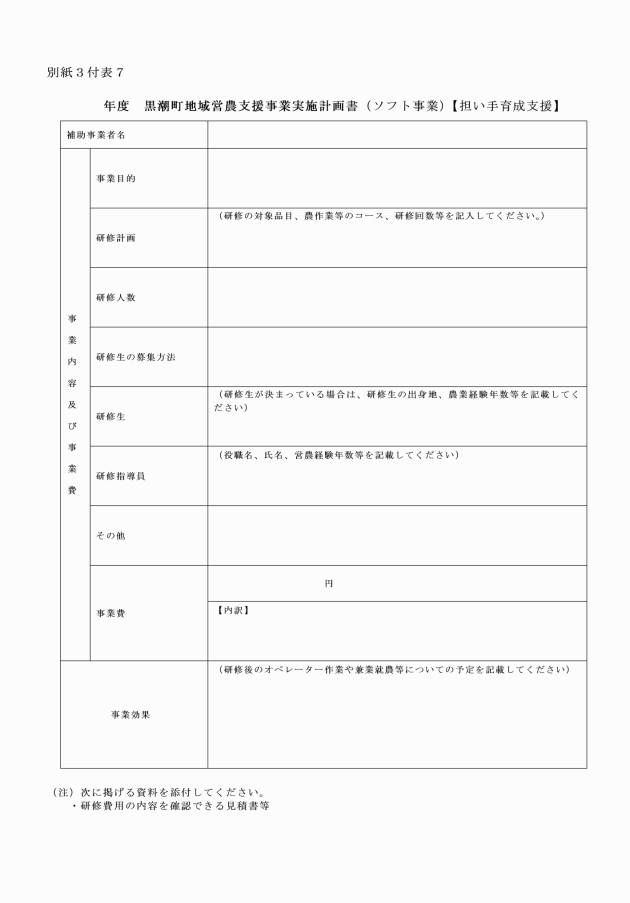

【担い手育成支援】 オペレーターや兼業就農者を育成するために研修生の受け入れを実施する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 種苗費、諸材料費等の研修費用及び研修生の受入謝金 | 定額 | 15万円/研修コース (注)5 | ― |

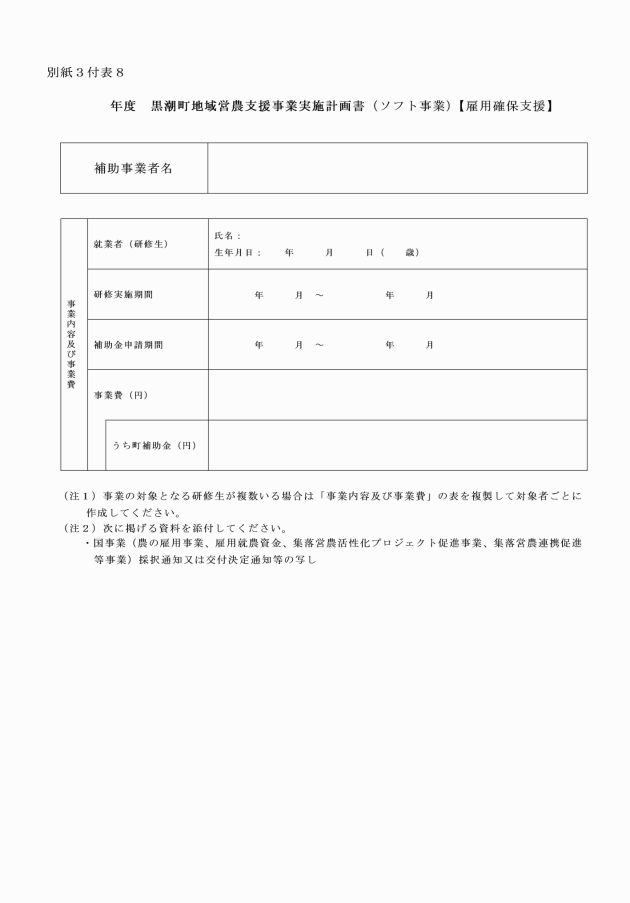

【雇用確保支援】 国事業(農業人材力強化総合支援事業実施要綱別表中2農の雇用事業、新規就農者育成総合対策実施要綱別表中3雇用就農資金、集落営農活性化プロジェクト促進事業(令和4年3月30日付け3経第3156号農林水産事務次官依命通知)、集落営農連携促進等事業(令和7年3月31日付け6経営第3212号農林水産事務次官依命通知))を活用する事業 | ・集落営農法人 ・地域農業法人 ・農業サービス事業体(法人) | 国事業の要綱及び要領等で規定する経費 | 定額 | 30万円/12箇月/人 (注)6 | ― |

(注)

1 補助金額については、事業区分ごとの補助対象経費に補助率を乗じ、1,000円未満を切り捨てた金額とする。補助率が定額の場合は、補助対象経費の1,000円未満を切り捨てた金額とする。

2 補助事業者ごとの事業要件は別表第2のとおりとする。

3 デジタル化支援のうち組織間の連携の場合は、地域計画又は地域農業戦略に基づき、複数の組織で取り組むものとする。

4 経営管理支援の補助対象期間は最長3年間とする。

5 担い手育成支援については、基本的な農作業、機械等の操作及び点検補修等を行う研修を対象とし、農業の知識習得のための座学は対象としない。また、対象とする研修生は、就農希望者、担当業務の未経験者及び農業を開始して3年以内の者とし、同一研修の再受講は対象としないものとする。研修回数は3回以上10回以内で、各作業(耕耘、田植、稲刈等)の研修はそれぞれ1回までとし、研修費用の補助金上限額は全研修の合計額で10万円以内とする。また、研修生の受入謝金については、1回の研修につき5,000円以内とする。

6 雇用確保支援の補助対象期間は最長2年間とする。また、活用する国事業のうち集落営農活性化プロジェクト促進事業及び集落営農連携促進等事業については、国事業の要綱に規定する中核となる若者等の雇用を対象とする。

7 令和6年度から令和8年度までのソフト事業全体の補助金上限額を600万円とする。

別表第2(第3条関係)

補助事業者ごとの事業要件

1 集落営農組織

事業区分 | 事業要件 |

各区分共通 | ・地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条第1項に規定する地域計画をいう。以下同じ。)に位置付けられている又は事業実施年度末までに位置付けられることが確実であること。 ・組織に関する定款又は規約があり、総会、収支(会計)の計画及び事業計画等に基づき集落営農活動(一つ又は複数の集落を一つの単位として農業生産過程における一部又は全部についての共同化又は統一化に関する合意のもとに実施される営農活動)を行う組織であること。 ・原則として、集落(複数の集落で活動する組織の場合は、主な活動エリアとなる集落)を構成する全ての農家が何らかの形で集落営農に参加していること(集落内のおおむね過半の農家が参加している場合はこれを含むものとする)。次のいずれかに該当する場合には、おおむね過半の参加を下回っていても補助事業者とする。 (1) 設立から5年を経過していない組織である場合 (2) 関連する地域計画の対象地区内に他の集落営農組織がない場合 ・構成員及び役員は、常時従事者(農業に年間150日以上従事する者)が3人以上いること。 ・各地域農業再生協議会又は地域担い手育成総合支援協議会において、集落営農組織等整理シートを作成すること。 ・特定農作業受託を行っていること又は事業実施年度から特定農作業受託を行うこと。ただし、設立3年以内の集落営農組織については、第5の目標年度までに特定農作業受託を行うことが確実であれば、補助事業者として認めるものとする。 |

新設組織支援区分 | ・事業実施年度末において組織設立から3年を経過しない集落営農組織であること。また、第5の目標年度までに特定農作業受託を行うことが確実であること。 |

規模拡大支援区分 | ・目標年度までに、1ヘクタール以上の経営面積を拡大すること。 |

経営維持支援区分 | ・経営面積を維持又は拡大する計画であること(経営面積がなく作業受託等を行う場合は対象としない)。 |

特別承認支援区分 | ・補助率又は交付率等が2分の1以内の国事業を活用する場合に対象とする。 |

2 集落営農法人

事業区分 | 事業要件 |

各区分共通 | ・法人格を有していること(3親等以内の者のみで構成する法人は対象とならないものとする)。 ・地域計画に認定農業者として位置付けられている又は目標年度までに位置付けられることが確実であること。 ・組織に関する定款又は規約があり、総会、収支(会計)の計画及び事業計画等に基づき集落営農活動(一つ又は複数の集落を一つの単位として農業生産過程における一部又は全部についての共同化又は統一化に関する合意のもとに実施される営農活動)を行う組織であること。 ・原則として、集落(複数の集落で活動する組織の場合は、主な活動エリアとなる集落)を構成する全ての農家が何らかの形で集落営農に参加していること(集落内のおおむね過半の農家が参加している場合はこれを含むものとする)。次のいずれかに該当する場合には、おおむね過半の参加を下回っていても補助事業者とする。 (1)設立から5年を経過していない組織である場合 (2)関連する地域計画の対象地区内に他の集落営農組織がない場合・構成員及び役員は、常時従事者(農業に年間150日以上従事する者)が3人以上いること。 ・各地域農業再生協議会又は地域担い手育成総合支援協議会において、「集落営農組織等整理シート」を作成すること。 ・利用権設定等による経営面積を有していること。 |

新設法人支援区分 | ・事業実施年度末において組織設立から5年を経過しない法人であること。 |

規模拡大支援区分 | ・目標年度までに、3ヘクタール以上(中間農業地域にあっては2ヘクタール、山間農業地域にあっては1ヘクタール以上)の経営面積を拡大すること。 |

経営維持支援区分 | ・経営面積を維持又は拡大する計画であること(経営面積がなく作業受託等を行う場合は対象としない)。 |

規模拡大支援及び経営維持支援のうち組織間の連携の場合 | ・地域計画又は地域農業戦略に基づき、複数の組織及び個人で農業用機械及び農業用施設等の共同利用等を行うものとする。なお、地域農業戦略とは、複数集落を活動範囲として、集落営農法人、地域農業法人又は農業サービス事業体を含む複数の組織及び個人が連携して取り組む地域農業のビジョン、行動計画、各組織の役割等をまとめたもので、策定にあたっては、町、農業協同組合、農業振興センター及び関係組織などによる協議の場を設け、地域計画及び当該地域における策定済の計画等との整合に留意して取組むものとする。 |

特別承認支援区分 | ・補助率又は交付率等が2分の1以内の国事業を活用する場合に対象とする。 |

3 地域農業法人

事業区分 | 事業要件 |

各区分共通 | ・法人格を有していること(3親等以内の者のみで構成する法人は対象とならないものとする)。 ・地域計画に認定農業者として位置付けられている又は目標年度までに位置付けられることが確実であること。 ・地域計画の策定及び実行のための地域における話し合いにより位置付けられ、地域内の担い手(個人)が引き受けきれない農地の受け皿となり、農地を利用した農業経営及び新規就農者を育成する取り組みを行うこと。 ・農業の常時従事者(農業に年間150日以上従事する者)が3人以上いること。ただし、構成員に町又は農業協同組合が含まれ、かつ、役員に町又は農業協同組合に在籍する者がいる場合は、この限りでない。 ・利用権設定等による経営面積を有していること。 |

新設法人支援区分 | ・事業実施年度末において組織設立から5年を経過しない法人であること。 |

規模拡大支援区分 | ・目標年度までに、3ヘクタール以上(中間農業地域にあっては2ヘクタール、山間農業地域にあっては1ヘクタール以上)の経営面積を拡大すること。 |

経営維持支援区分 | ・経営面積を維持又は拡大する計画であること(経営面積がなく作業受託等を行う場合は対象としない)。 |

規模拡大支援及び経営維持支援のうち組織間の連携の場合 | ・地域計画又は地域農業戦略に基づき、複数の組織及び個人で農業用機械及び農業用施設等の共同利用等を行うものとする。なお、地域農業戦略とは、複数集落を活動範囲として、集落営農法人、地域農業法人又は農業サービス事業体を含む複数の組織及び個人が連携して取り組む地域農業のビジョン、行動計画、各組織の役割等をまとめたもので、策定にあたっては、町、農業協同組合、農業振興センター及び関係組織などによる協議の場を設け、地域計画及び当該地域における策定済の計画等との整合に留意して取組むものとする。 |

特別承認支援区分 | ・補助率又は交付率等が2分の1以内の国事業を活用する場合に対象とする。 |

4 農業サービス事業体

事業区分 | 事業要件 |

各区分共通 | ・法人格を有していること(3親等以内の者のみで構成する法人は対象とならないものとする)。 ・地域計画に位置付けられている又は事業実施年度末までに位置付けられることが確実であること。 ・複数の集落において、農作業の受委託又は農業用機械の共同利用等を複数の組織で連携して取り組む計画があり、その計画において中核を担う組織になること。 ・農業の常時従事者(農業に年間150日以上従事する者)が3人以上いること。ただし、構成員に町又は農業協同組合が含まれ、かつ、役員に町又は農業協同組合に在籍する者がいる場合は、この限りでない。 |

規模拡大支援区分 | ・目標年度までに、事業にかかる受益地が3ヘクタール以上(中間農業地域にあっては2ヘクタール、山間農業地域にあっては1ヘクタール以上)拡大すること。 |

規模拡大支援のうち組織間の連携の場合 | ・地域計画又は地域農業戦略に基づき、複数の組織及び個人で農業用機械及び農業用施設等の共同利用等を行うものとする。なお、地域農業戦略とは、複数集落を活動範囲として、集落営農法人、地域農業法人又は農業サービス事業体を含む複数の組織及び個人が連携して取り組む地域農業のビジョン、行動計画、各組織の役割等をまとめたもので、策定にあたっては、町、農業協同組合、農業振興センター及び関係組織などによる協議の場を設け、地域計画及び当該地域における策定済の計画等との整合に留意して取組むものとする。 |

特別承認支援区分 | ・補助率又は交付率等が2分の1以内の国事業を活用する場合に対象とする。 |

別表第3(第3条関係)

1.事業の実施基準

(1) 自力若しくは他の助成によって実施中の事業又は既に完了した事業をこの事業に切り替えて補助の対象とすることは認めないものとする。

(2) 高知県の他の補助事業として採択された事業又は該当すると判断されるものについては、この事業においては採択しない。なお、集落営農活性化プロジェクト促進事業実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知)及び集落営農連携促進等事業実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第3212号農林水産事務次官依命通知)に該当する事業については、不採択になった場合又は当該事業を実施できない正当な理由がある場合に限り、この事業において受け付けることができるものとする。

(3) 整備する機械等の規模決定にあたっては、成果目標の目標年度における機械等の利用計画及び既存の施設等の利用状況を根拠とした客観的な資料により確認するものとする。ただし、別表第4の規模決定根拠の算定基準を満たす計画の場合は、この限りではない。機械等の整備にあたって、受益面積には組織等が既に所有する機械等の受益地は含まないものとする。ただし、ハード事業のうち経営維持支援を活用する場合を除く。

2.事業の採択基準

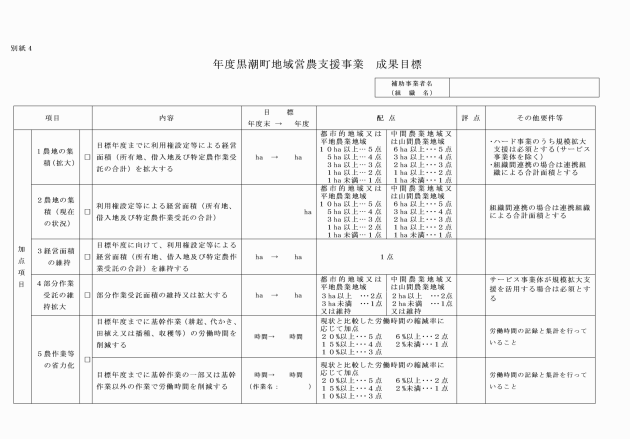

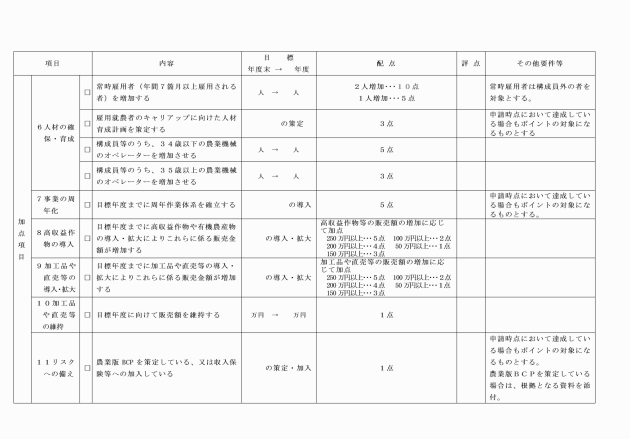

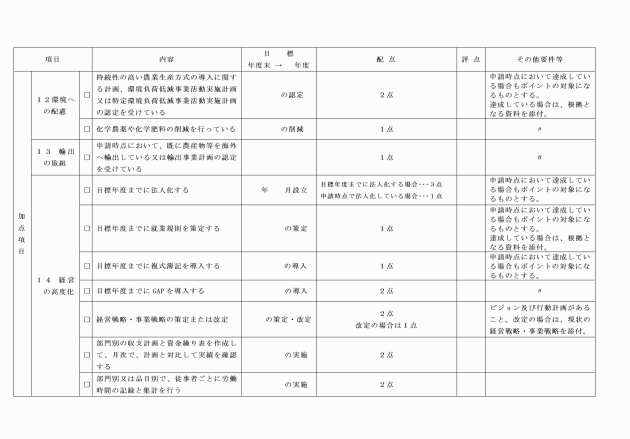

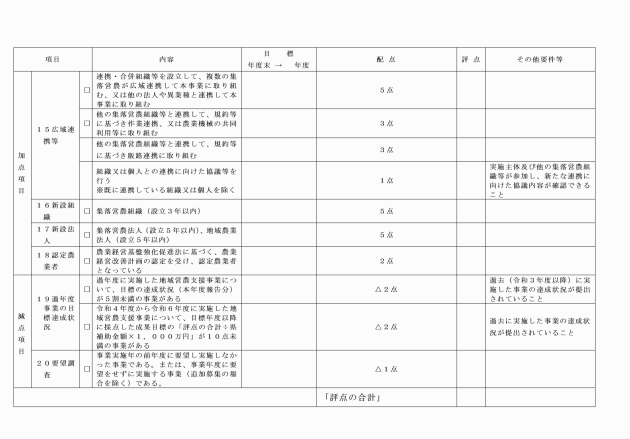

(1) 事業の実施にあたっては、集落営農等の活性化に関する成果目標を3項目以上設定するものとする。

(2) 成果目標の目標年度は、事業実施年度から起算して3年度目とする。

(3) 事業の採択は、設定した目標の合計点数の高いものから順に採択する。なお、目標の合計点数が同じ点数であった場合は、事業区分の順で採択することとし、ソフト事業、ハード事業のうち特別承認支援、法人設立支援、規模拡大支援(組織間連携)、組織設立支援、規模拡大支援(組織間連携を除く)、経営維持支援の順で採択する。

3.補助対象とならない経費

事業区分 | 補助対象外経費 |

ハード事業 | (1) 機械等の維持管理に要する経費(修繕費、電気代、水道代等) (2) 機械等の解体処分費及び撤去処分費 (3) 機械等の設計費、監理費及び許認可にかかる申請費 (4) 用地の買収、貸借等に要する費用及び補償費 (5) 個人の使用若しくは汎用性が高く目的外使用のおそれのある機械等(組織の農業経営において真に必要であり、他目的に使用されることがなく、導入後の適正利用が確認できる場合を除く。) (6) (1)から(4)までのほか、補助することが適当であると認められない経費 |

ソフト事業 | 職員の旅費、人件費、コピー代等の経常的な経費 |

別表第4(第3条関係)

規模決定根拠の算定基準

機械名 | 規格等 | 1日当たり処理目安 | 受益面積 |

トラクター | 馬力 40PS以下 | 60~110a/日 | 11ha |

馬力 50PS以下 | 75~115a/日 | 13ha | |

馬力 60PS以下 | 100~170a/日 | 18ha | |

ハロー | 作業幅 3.2m以下 | 150~200a/日 | 11ha |

作業幅 3.9m以下 | 180~320a/日 | 13ha | |

作業幅 4.2m以下 | 200~380a/日 | 15ha | |

田植機 | 植付条数 5条 | 50~110a/日 | 8ha |

植付条数 6条 | 75~170a/日 | 12ha | |

コンバイン | 刈取条数 3条 | 90~100a/日 | 9ha |

刈取条数 4条 | 95~115a/日 | 13ha | |

刈取条数 5条 | 145~165a/日 | 18ha | |

畦塗機 | 作業速度 0.2~0.8Km/h | 290~380a/日 | 12ha |

作業速度 0.4~1.0Km/h | 320~420a/日 | 18ha | |

ドローン | 防除用 | 430~490a/日 | 20ha |

米穀乾燥機 | 石数 30石 | 35~40a/日 | 4.5ha |

石数 40石 | 45~55a/日 | 6ha | |

石数 50石 | 60~70a/日 | 7.5ha | |

籾摺機 | 処理能力 1,920Kg/h以下 | 95~150a/日 | 14ha |

処理能力 2,100Kg/h以下 | 110~165a/日 | 20ha | |

色彩選別機 | 処理能力 2,000Kg/h以下 | 80~115a/日 | 15ha |

(注)新たに整備する機械が上記の基準を満たす場合は規模決定根拠を不要とする。

別表第5(第4条、第6条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |