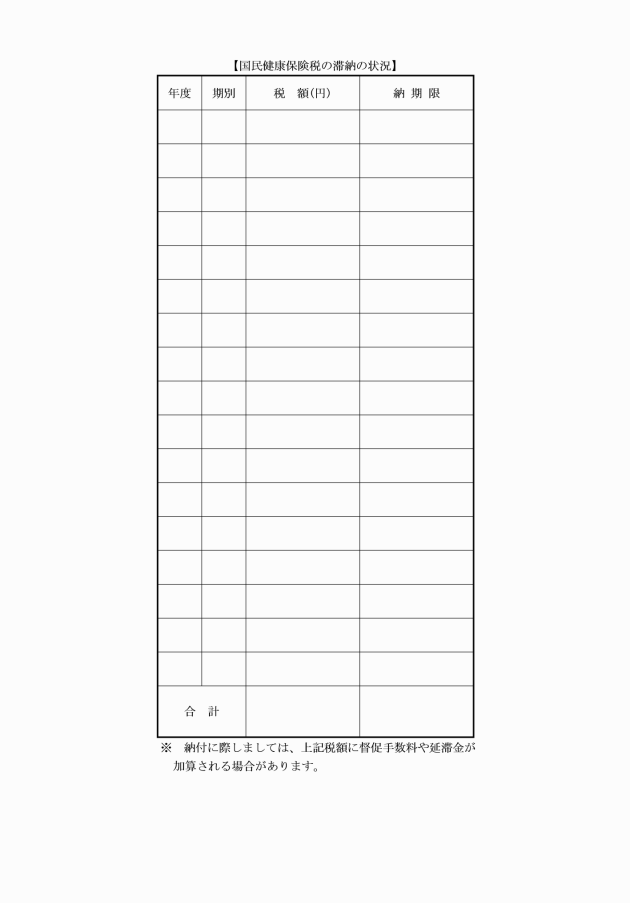

○黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱

令和6年12月2日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納世帯で国保税の納付に協力が得られない世帯主(以下「国保税滞納世帯主」という。)に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3の規定に基づき療養の給付等に代えて特別療養費を支給することにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、国保税の収入を確保し、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「国保税滞納世帯主」とは、国保税を滞納している世帯主のうち次の各号のいずれにも該当しない者をいう。

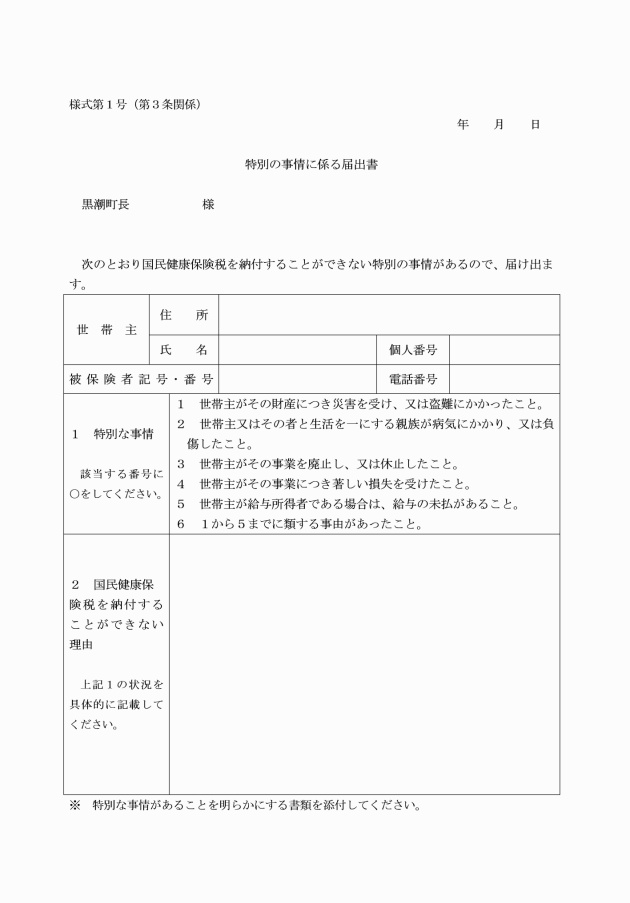

ア 世帯主がその財産につき、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する災害を受け、又は盗難にかかったこと。

(ア) 火災及び風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。

(イ) 詐欺、横領及び盗難等により財産を喪失したこと。

イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族(民法(明治29年法律第89号)第725条各号に掲げる者をいう。)が病気にかかり、又は負傷したことにより次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当すること。

(ア) 生活に重大な支障を及ぼす程度のものであること。

(イ) 長期間の入院や通院により、就労が妨げられ、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

オ 世帯主が給与所得者である場合にあっては、給与の未払があり、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。

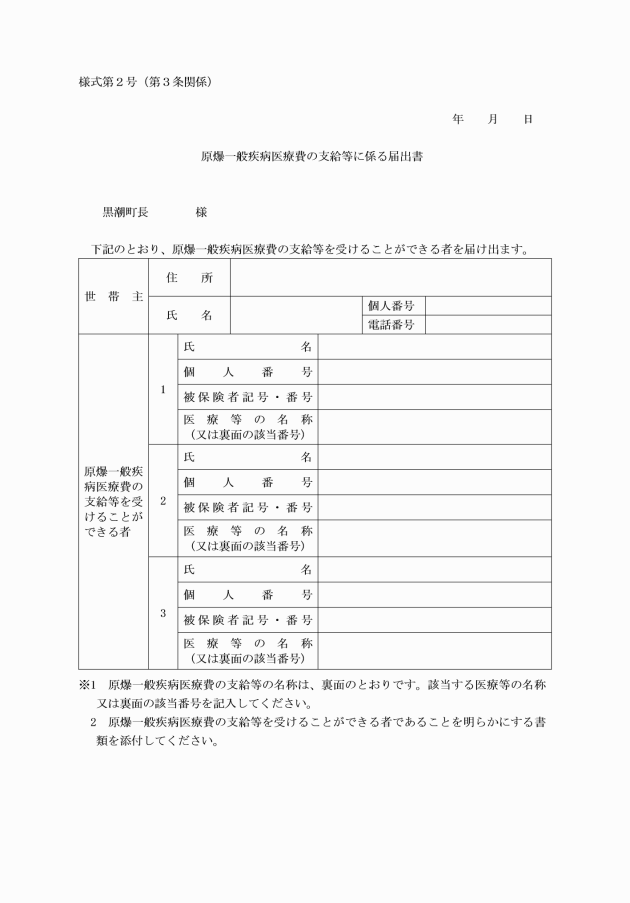

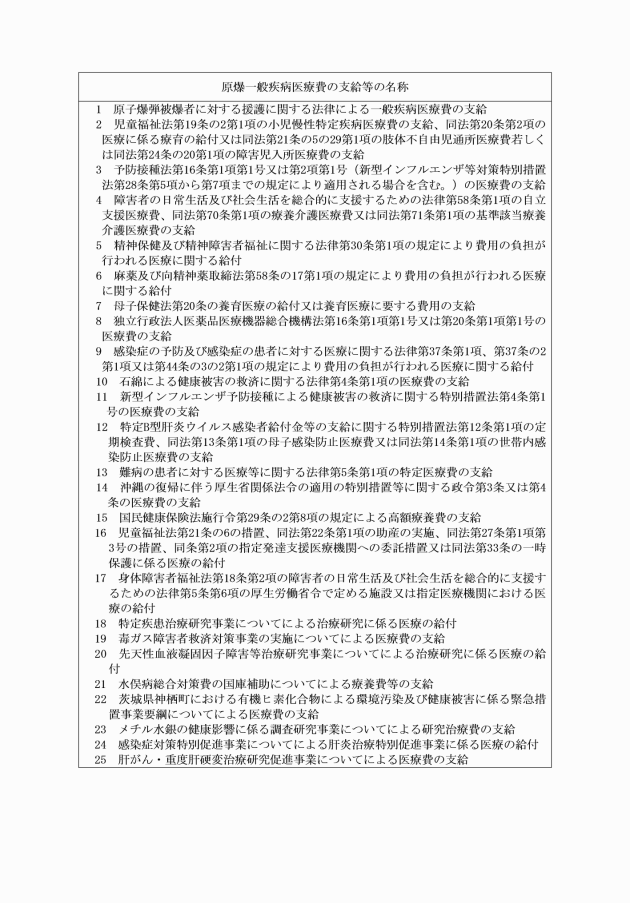

(2) その世帯に属する全ての被保険者が法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主

(国保税納付の勧奨等)

第4条 町長は、国保税滞納世帯主に対して行う国保税納付の勧奨等(国保税の納付の勧奨及び国保税の納付に係る相談の機会の確保その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の4の4第1項で定める保険料の納付に資する取組をいう。)については、次のとおり対応することとする。

(1) 国保税滞納世帯主に対して、電話、窓口等において、滞納している国保税の納付に係る相談に応じる機会を設ける。

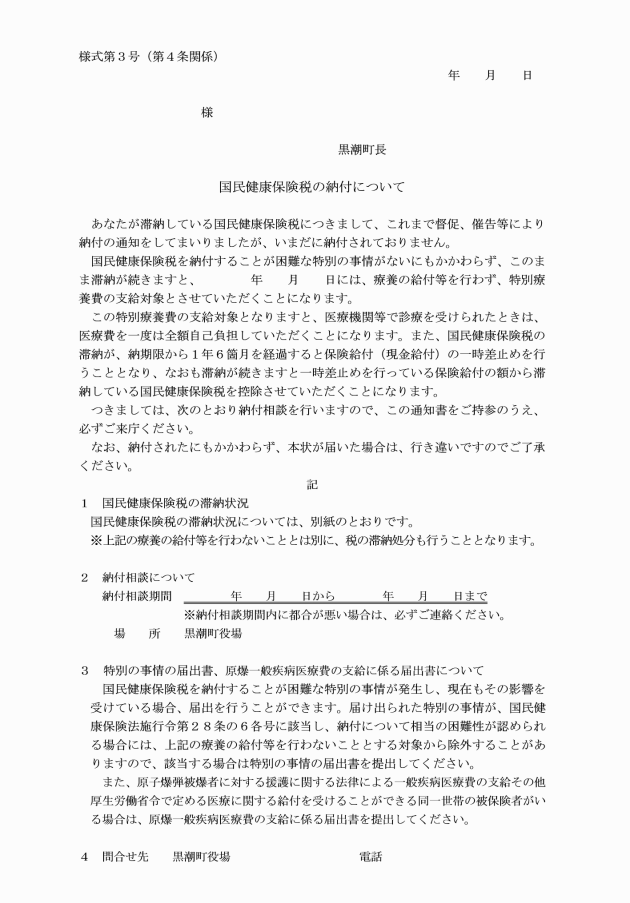

(2) 規則第27条の4の4第1項第1号に定める国保税納付の勧奨等として、国保税滞納世帯主へ国民健康保険税の納付について(様式第3号)により通知する。

(3) 前号に定める通知の送付は、国保税滞納世帯主との定期的な接触を確保する観点から、概ね6月に1回の頻度で行うとともに、法第54条の3第3項に定める事前通知を行う日の前6月間においては、概ね3月に1回の頻度で行うよう努める。

(4) 第2号に定める通知を送付してもなお国保税滞納世帯主が国保税の納付相談にも応じない場合は、電話、訪問等により滞納している国保税の納付を催促する。

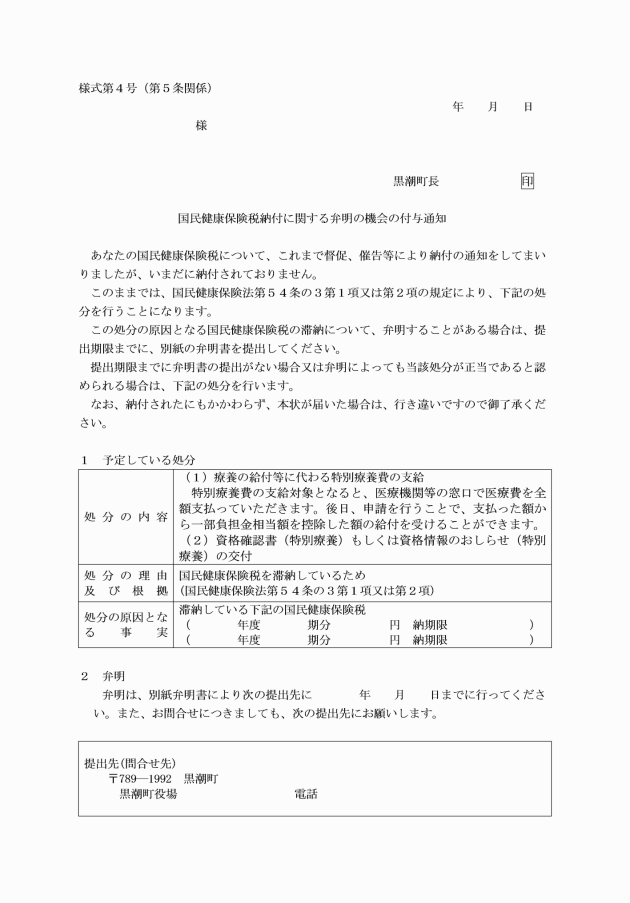

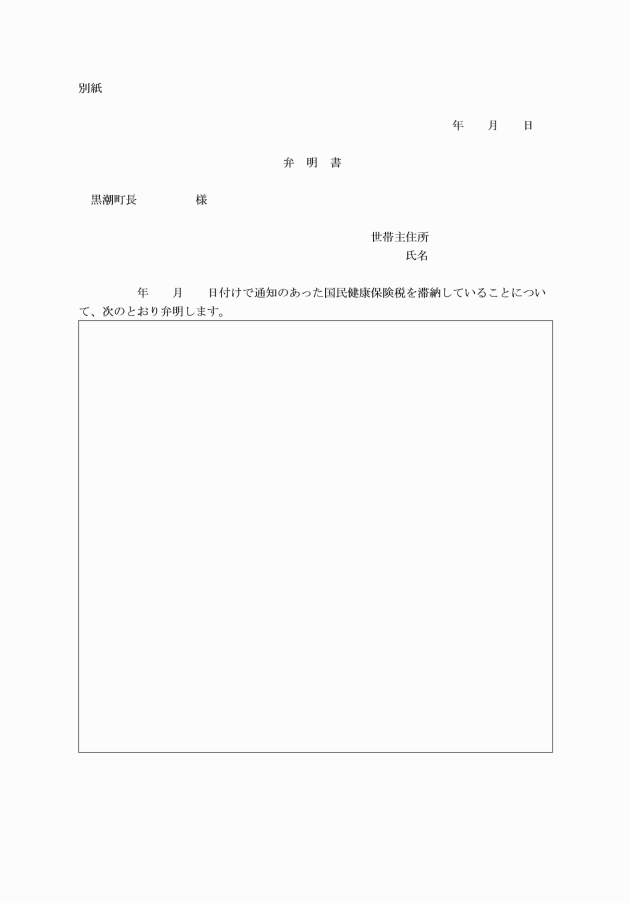

(弁明の機会の付与)

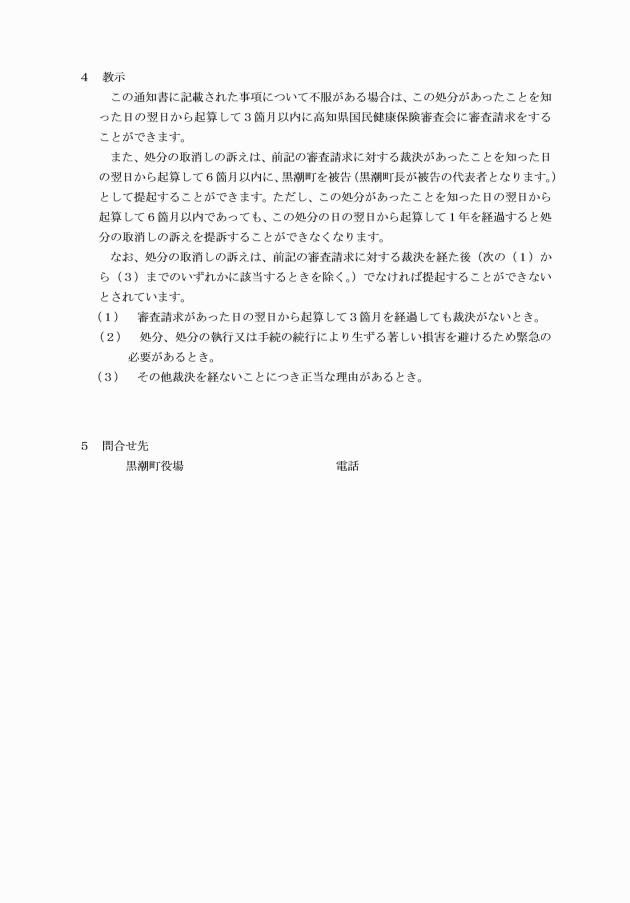

第5条 町長は、国保税の納期限から1年間が経過するまでの間に当該国保税を納付しない国保税滞納世帯主に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定により、国民健康保険税納付に関する弁明の機会の付与通知(様式第4号)により通知し、14日以内に弁明書の提出を求める。

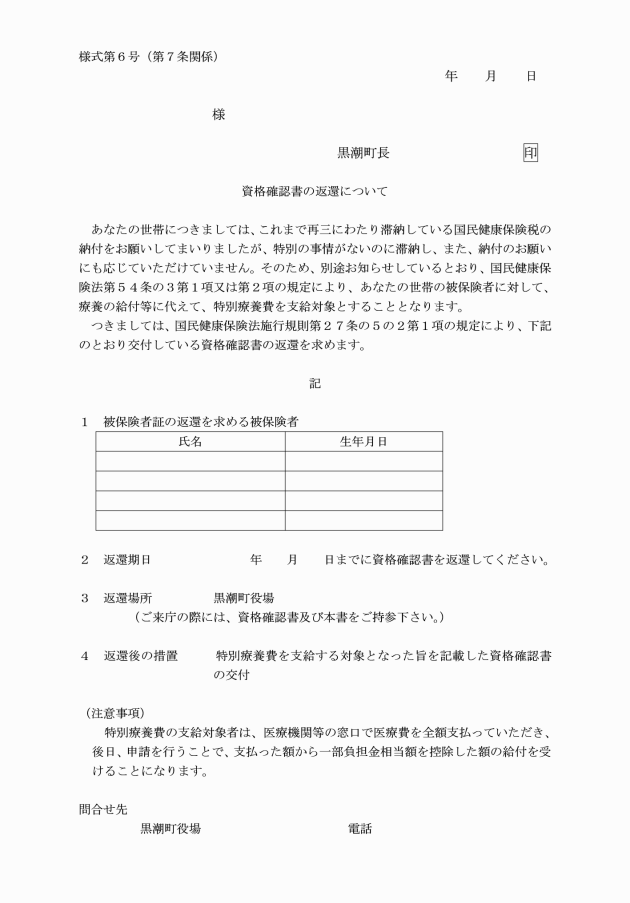

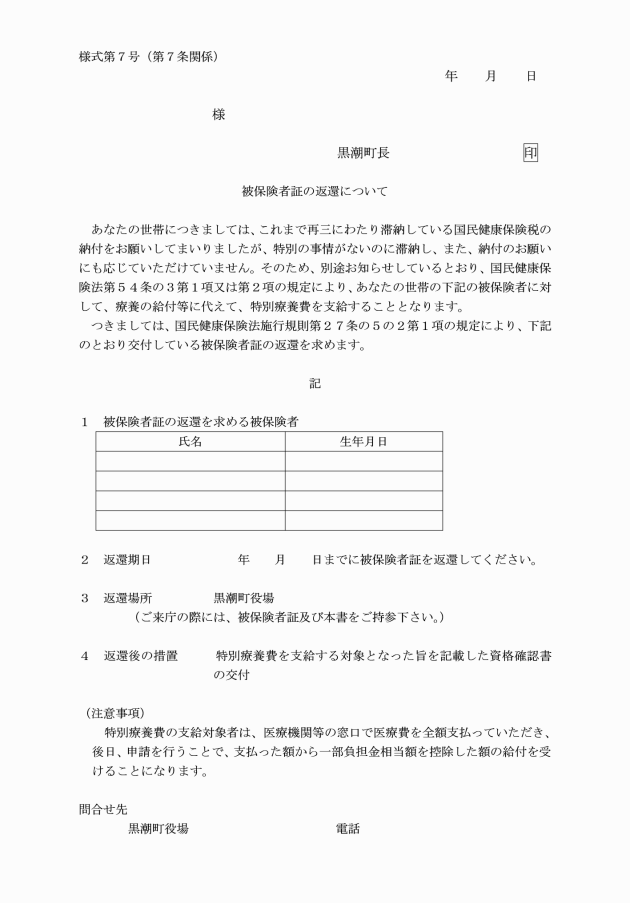

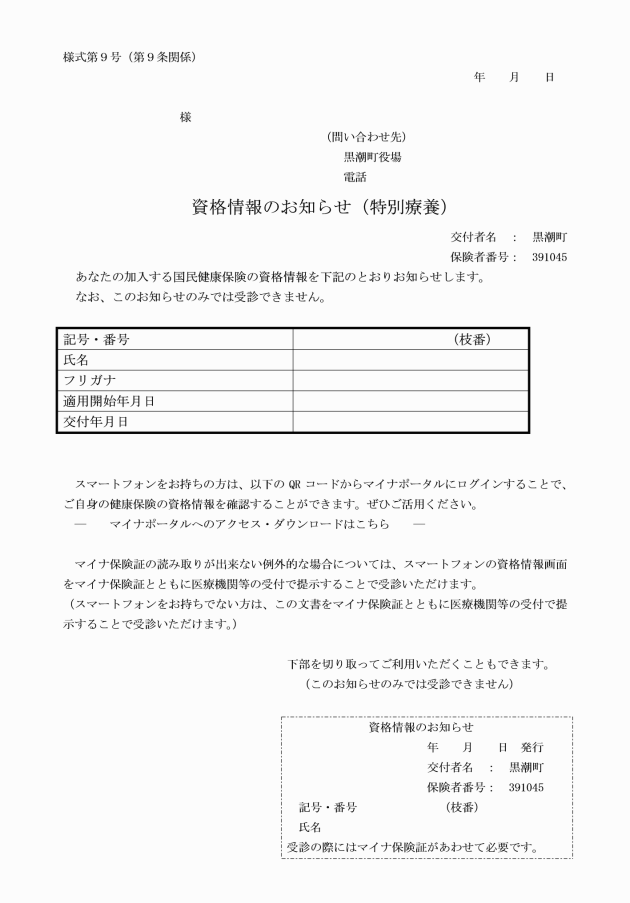

2 前項の規定により資格確認書の返還を求められた世帯主が資格確認書を返還したとき又は規則第7条の2第4項の規定により資格確認書が無効となり返還されたとみなされたときは、町長は、当該世帯主に対し、規則第27条の5の2第4項の規定により特別療養費を支給することとされている旨を記載した資格確認書(以下「資格確認書(特別療養)」という。)を交付する。

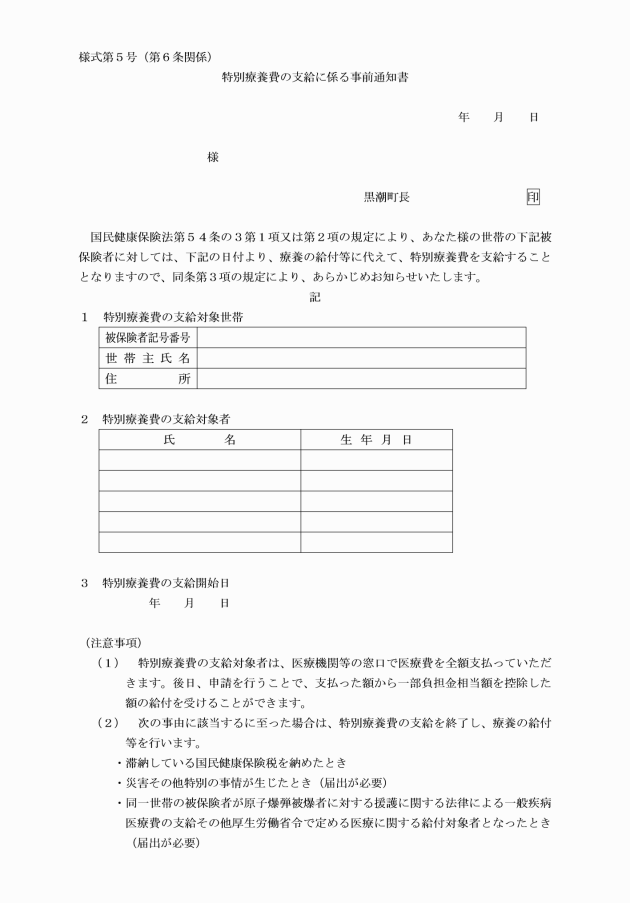

(特別療養費の支給)

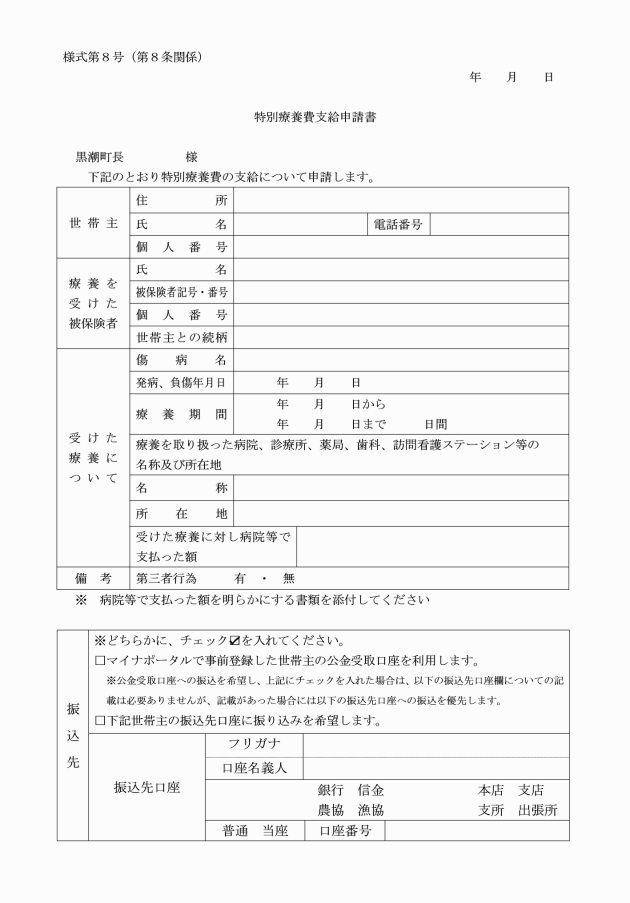

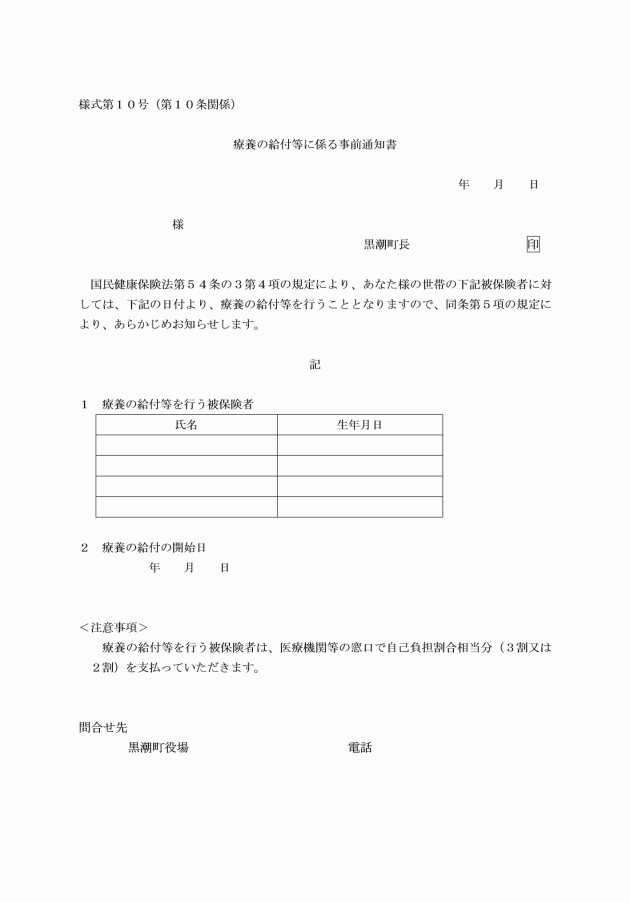

第8条 町長は、第6条に規定する事前通知を受けた国保税滞納世帯主と同一の世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)が、当該事前通知に記載した期日以降、保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業所で療養を受けたとき又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、その療養又は指定訪問看護に要した費用について、法第54条の3第1項の規定により、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給する。

(1) 氏名

(2) 被保険者記号・番号、交付者名及び保険者番号

(3) 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格情報のお知らせ(特別療養)の通知年月日

(4) 法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給することとされている旨

(1) 当該国保税滞納世帯主が滞納している国保税を完納又はその者に係る滞納額が著しく減少した場合

(2) 当該国保税滞納世帯主が特別の事情があると認められる場合

(3) その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となった場合

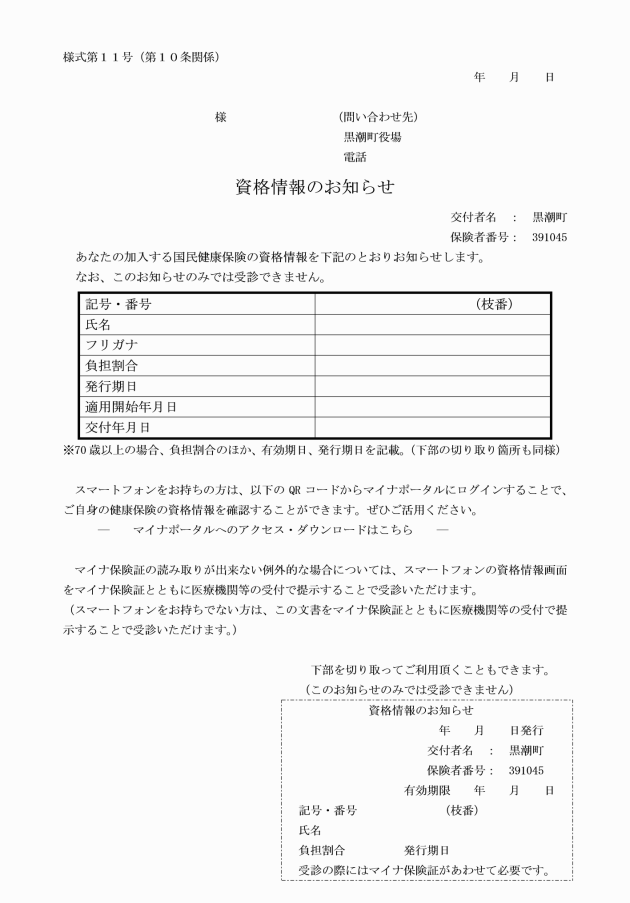

(1) 氏名

(2) 被保険者記号・番号、交付者名及び保険者番号

(3) 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格情報のお知らせの通知年月日

(4) 一部負担金の割合、有効期限及び発効期日(70歳に達する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後である被保険者に係るものに限る。)

(資格確認書の有効期限等)

第11条 資格確認書(特別療養)の有効期限は、規則第7条の2第1項の規定により定めた期日とする。

(世帯の異動及び変更)

第12条 第8条第1項の規定の適用を受けている国保税滞納世帯主の世帯に係る異動の届出があった場合において、その世帯に属する被保険者の資格に係る情報として次に掲げる事項に変更が生じるときは、当該世帯主から資格確認書の交付の申請がなされた場合を除き遅滞なく、規則第7条の3の規定により、その世帯に属する被保険者の資格に係る情報として、資格情報のお知らせ(特別療養)により通知する。

(1) 氏名

(2) 被保険者記号・番号

(3) 国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日

(保険給付の一時差し止め)

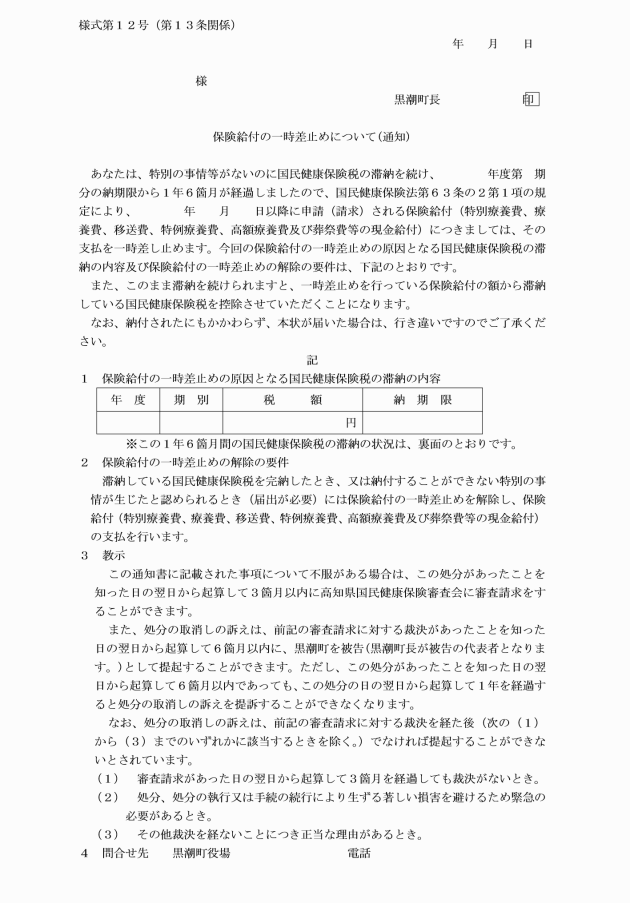

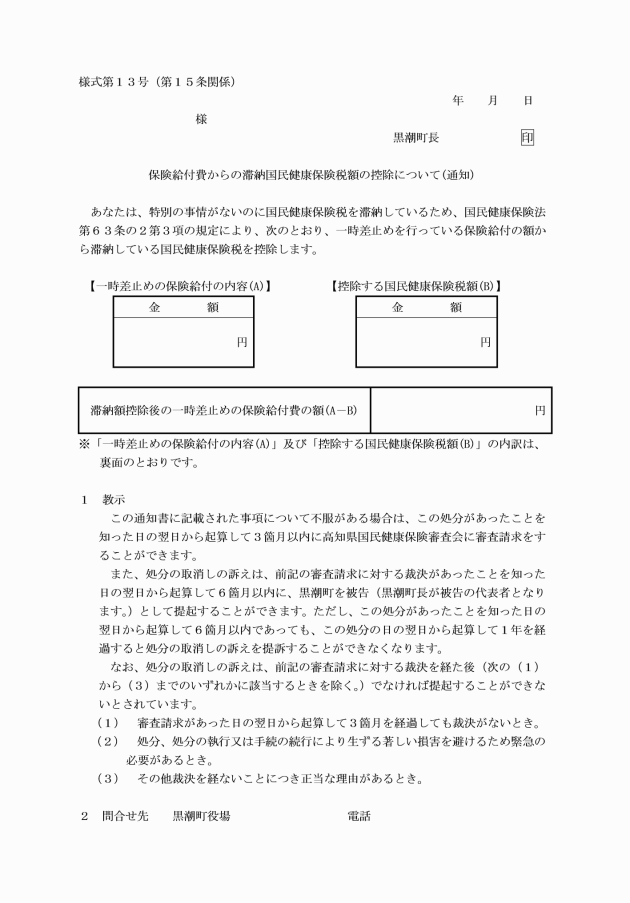

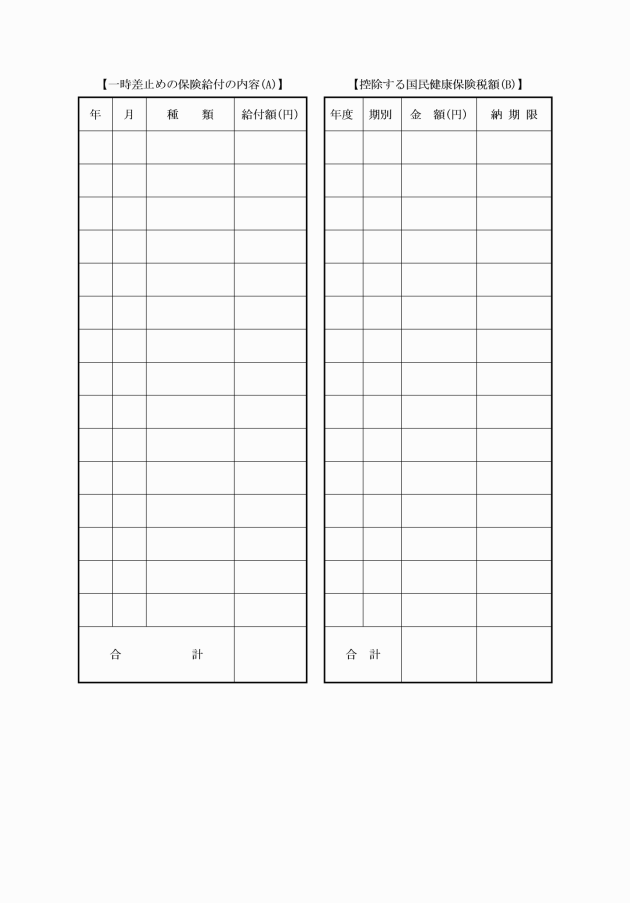

第13条 町長は、法第63条の2第1項の規定により、国保税の納期限から同項に規定する厚生労働省令で定める期間として規則第32条の2に規定する1年6月間が経過するまでの間に、当該国保税を納付しない国保税滞納世帯主に対し、特別療養費、療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。この場合において、当該国保税滞納世帯主に、保険給付の一時差止めについて(通知)(様式第12号)により通知する。

2 町長は、法第63条の2第2項の規定により、国保税滞納世帯主の滞納の状況によっては、納期限から前項に規定する1年6月間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。

3 前2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、規則第32条の4の規定により滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。

(納付相談の継続)

第16条 町長は、国保税滞納世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納国保税の自主的な納付を促進する。

(その他)

第17条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、公表の日から施行する。