○黒潮町脱炭素先行地域事業費補助金交付要綱

令和5年11月1日

告示第95号2

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「補助金」という。)の規定に基づき、黒潮町脱炭素先行地域事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 この補助金は、補助事業者が行う脱炭素先行地域事業に要する経費の一部を町が補助することにより、安定的かつ継続性ある事業とし、2050年のゼロカーボンに向けた取組を推進することを目的とする。

(補助事業者)

第3条 補助事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 町と脱炭素先行地域事業に係る協定を締結している法人

(2) 町内で脱炭素先行地域事業を実施する法人

ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税

イ アに附帯する延滞金

(4) 別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。

(補助率等及び補助要件)

第5条 補助率等及び補助要件は、別表第2に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)。

(2) 補助金額の増額又は補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(3) 事業実施箇所間において、補助対象経費の配分の変更(それぞれの配分額の30パーセント以内の変更を除く。)しようとするとき。

(4) 補助事業の期間を延長しようとするとき。

(5) その他町長が認める重要な変更をしようとするとき。

(状況報告)

第12条 補助事業者は、町長から要求があった場合は、黒潮町脱炭素先行地域事業費補助金補助事業状況報告書(様式第5号。以下「状況報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

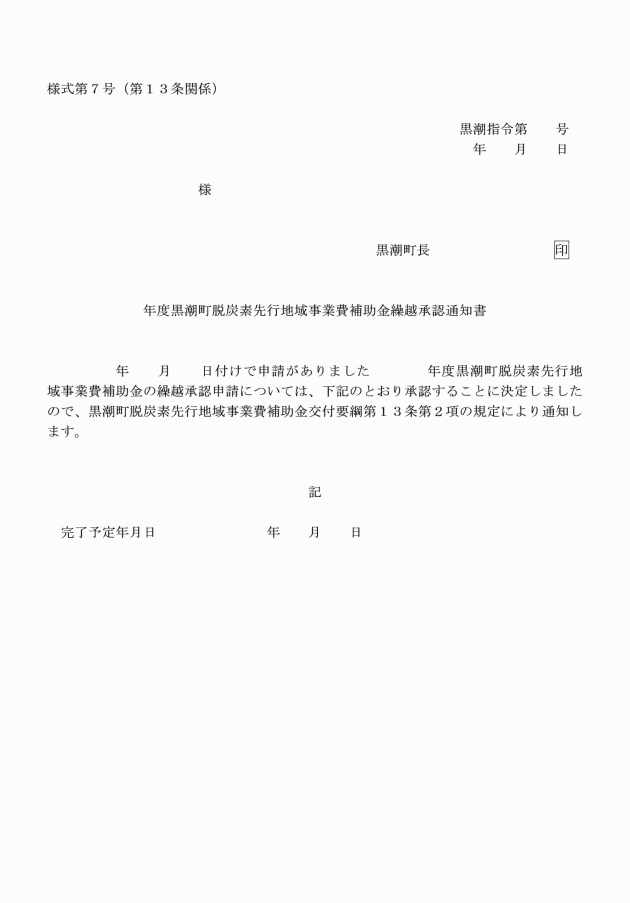

(繰越承認申請)

第13条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、事業を翌年度に繰り越す必要がある場合は、補助事業の年度の10月31日までに黒潮町脱炭素先行地域事業費補助金繰越承認申請書(様式第6号)により町長に申請し、承認を受けなければならない。

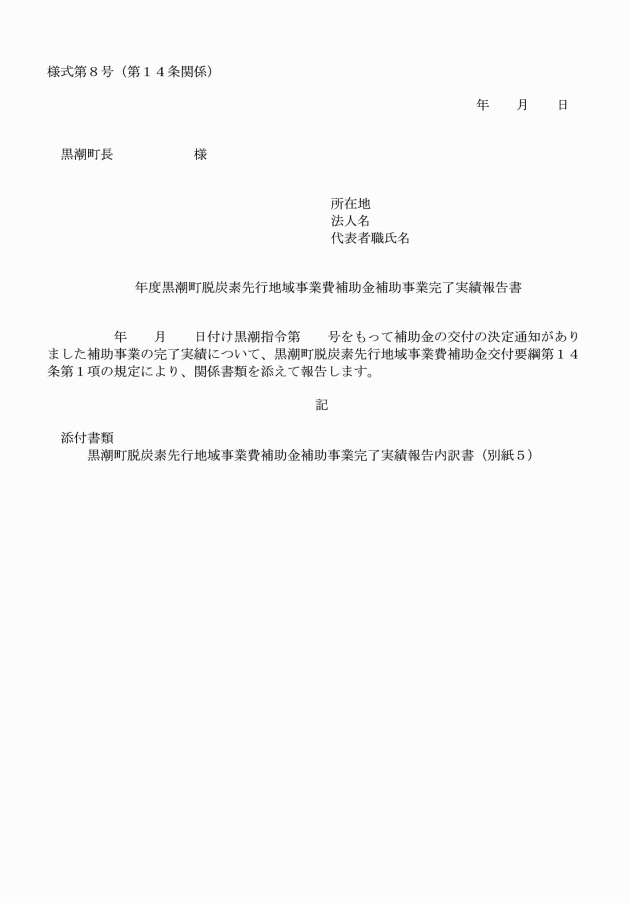

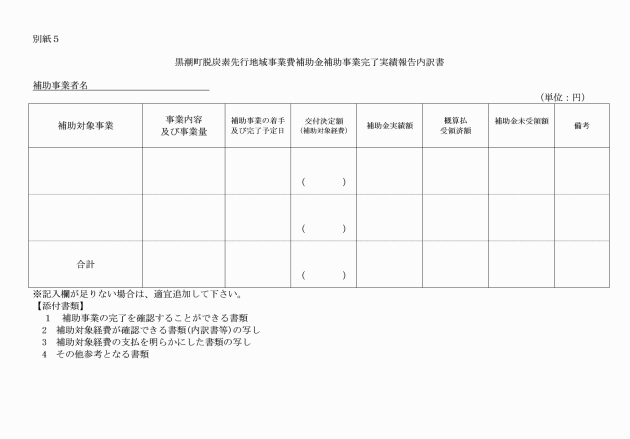

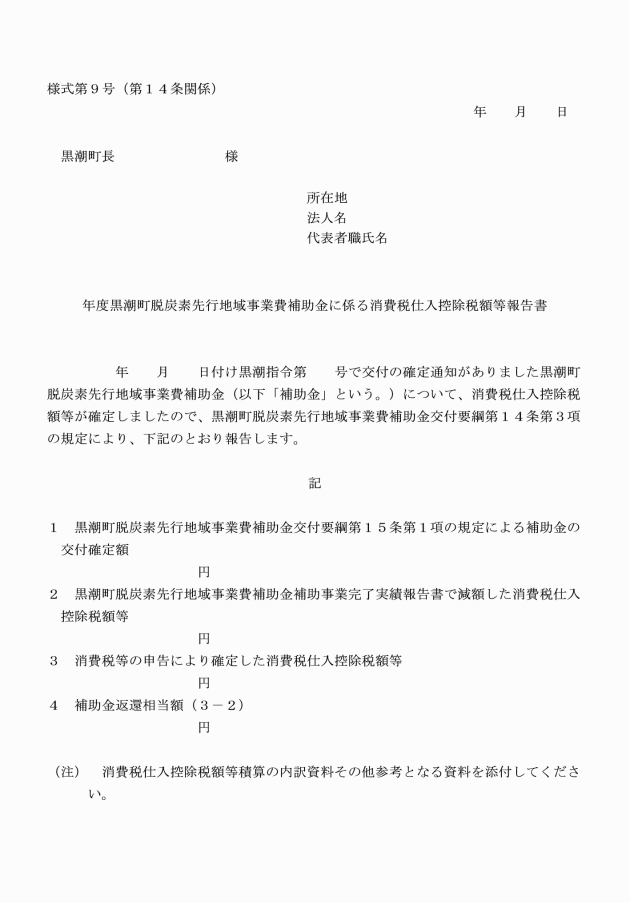

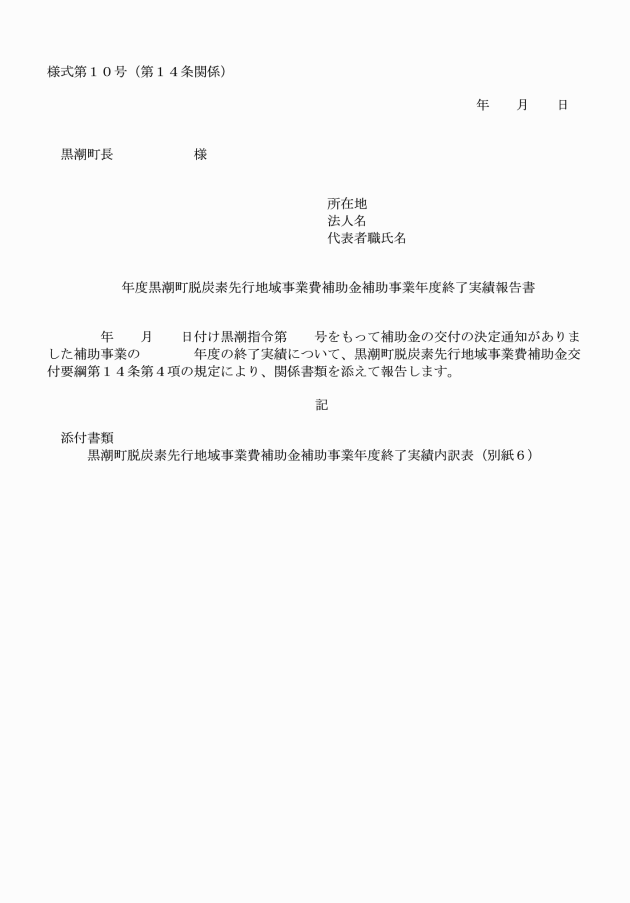

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、黒潮町脱炭素先行地域事業費補助金補助事業完了実績報告書(様式第8号。以下「完了実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、完了実績報告書及び第4項に規定する年度終了実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

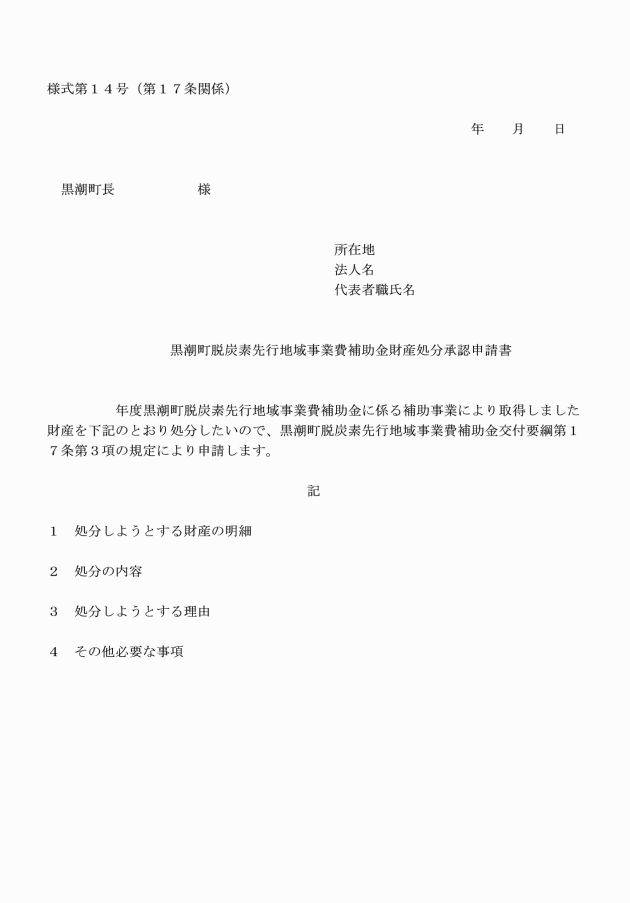

(取得財産等の処分の制限)

第17条 取得財産等のうち、規則第19条第1項第2号の規定により町長が定める機械及び重要な器具等は、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える機械及び重要な器具等とする。

2 補助事業者は、取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するときまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(補助事業の中止等)

第18条 補助事業者が補助金の交付の対象となる補助事業の中止、廃止又は譲渡を行おうとする場合は、その旨を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4) 補助事業者が別表第1に掲げるいずれかに該当したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当であると認めるとき。

(補助事業に関する書類等の保存)

第20条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類とともに補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(グリーン購入)

第21条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報公開)

第22条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく公開請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外の情報は、原則として公開を行うものとする。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和7年1月10日告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和7年3月31日告示第31号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第8条、第19条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |

別表第2(第4条、第5条関係)

ア 再エネ設備整備

(ア) 太陽光発電設備

補助率等 | 2/3以内 (ソーラーカーポートを導入する場合、補助対象事業費は上限3億円/件) |

補助要件 | a 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。 b 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 c 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 d 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)~(l)をすべて遵守していることを確認すること。 (a) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 (b) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 (c) 防災、環境保全、景観保全を考慮し補助対象設備の設計を行うよう努めること。 (d) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。 (e) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(補助対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本補助金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。 (f) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。 (g) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 (h) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 (i) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 (j) 補助対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。 (k) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、補助対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。 (l) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 e PPAの場合、PPA事業者(需要家に対してPPAにより電気を供給する事業者。以下同じ。)に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の9/10とすることができる)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 f リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 g 次の(a)~(c)のいずれかを満たすこと。 (a) 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。ただし、業務用については、当該需要家が消費する電力量を含めて50%以上を町内で消費することとし、当該需要家が消費しない再エネ電力については、(c)に準じること。 (b) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。 (c) 本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を提案者又は共同提案者である地方公共団体内の脱炭素先行地域内の需要家(高知県内の需要家に限る。)に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費すること((a)及び(b)の場合を除く。)。ただし、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力(※1)が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。 ※1 発電量の30%以内とする。 h ソーラーカーポートを導入する場合、補助対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(ソーラーカーポート事業))」を参考にすること。 i 建材一体型太陽光発電設備を導入する場合、補助対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(建材一体型太陽光発電事業))」を参考にすること。 |

(イ) その他再生可能エネルギー発電設備(風力・地熱・中小水力・バイオマス等)

補助率等 | 3/4以内 |

補助要件 | a 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。 b FITの認定又はFIP制度の認定を取得しないこと。 c 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 d PPAの場合、PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の9/10とすることができる。)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 e リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 f 風力発電については、発電出力7,500kW未満/事業であること。再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(風力発電施設)」(資源エネルギー庁)を参考に、事業実施主体において適切な事業実施のために必要な措置が取られていること。経済産業省の発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第53号)に準拠する風車であること。交付決定前に周辺住民の了解を得ていること。環境影響調査はNEDO作成の風力発電ガイドブック及び環境影響評価マニュアル又は、地方公共団体の定めた条例・指示等に準じて実施すること。 g 地熱発電については、再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(地熱発電施設)」(資源エネルギー庁)を参考に、事業実施主体において適切な事業実施のために必要な措置が取られていること。周辺への排気ガス、排水、騒音、振動の周辺環境への影響に関して、各種規制値を遵守していること。交付決定前に必要であれば地元住民等への説明の手続きを実施していること。 h 水力発電については、1,000kW未満/事業であること。再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(水力発電施設)」(資源エネルギー庁)を参考に、事業実施主体において適切な事業実施のために必要な措置が取られていること。交付決定前に環境影響調査を行い、関係機関、関係専門家、地域住民と協議・調整を行うこと。 i バイオマス(バイオガスを含む。以下同じ)発電については、バイオマス依存率(バイオマスの発熱量÷(バイオマスと非バイオマスの発熱量)×100))を60%以上とすること。副燃料として化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするものは対象としない(常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下に対応するための補助燃料として使用する場合は該当しない。)。ただし、家畜糞尿、食品残渣、下水汚泥等のみをバイオガスの原料にする場合は、バイオマス依存率を100%とする。原料として利用するバイオマスの調達手段の確保が見込まれること。再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(バイオマス発電施設)」(資源エネルギー庁)を参考に、事業実施主体において適切な事業実施のために必要な措置が取られていること。また、目標達成のために必要な場合に限り燃料製造設備(木質チップ化設備、ペレット化設備等)及びメタン発酵等の前処理設備も補助対象とする。 j 次の(a)~(c)のいずれかの要件を満たすこと。 (a) 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の30%以上とすること。ただし、業務用については、当該需要家が消費する電力量を含めて50%以上を町内で消費することとし、当該需要家が消費しない再エネ電力については、(c)に準じること。 (b) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。 (c) 本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を提案者又は共同提案者である地方公共団体内の脱炭素先行地域内の需要家(高知県内の需要家に限る。)に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費すること((a)及び(b)の場合を除く。)。ただし、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力(※)が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。 ※ 発電量の30%以内とする。 |

(ウ) 熱利用設備(再生可能エネルギー熱(太陽熱利用・バイオマス熱利用)・未利用熱利用設備(地下水熱、下水熱、河川熱、温泉熱、地中熱、雪氷熱等))

補助率等 | 3/4以内 |

補助要件 | a 太陽熱利用については、太陽集熱器は、JIS A 4112で規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能を有するものとすること。 b バイオマス熱利用については、バイオマス依存率(バイオマスの発熱量÷(バイオマスと非バイオマスの発熱量)×100))を60%以上とすること。副燃料として化石燃料(石油、石炭等)を常時使用することを前提とするものは対象としない(常時使用とは、常に燃料として使用することを指し、燃焼設備のスタートアップや急激な燃焼温度低下に対応するための補助燃料として使用する場合は該当しない。)。ただし、家畜糞尿、食品残渣、下水汚泥等のみをバイオガスの原料にする場合は、バイオマス依存率を100%とする。原料として利用するバイオマスの調達手段の確保が見込まれること。また、目標達成のために必要な場合に限り燃料製造設備(木質チップ化設備、ペレット化設備等)及びメタン発酵等の前処理設備も補助対象とする。 c 未利用熱利用については、熱供給能力が温水、冷水ともに0.10GJ/h以上(24Mcal/h)とすること。 d 温泉熱利用については、温泉を熱源とする設備であり、次のすべての要件を満たすこと。 (a) 温泉施設は、温泉法(昭和23年法律第125号)第15条の規定による温泉の利用の許可を受けたものであること。ただし、同法同条の適用を受けない施設においては、この限りでない。 (b) 利用する温泉は、現に湧出しているものであり、かつ、同法第14条の2の規定による温泉の採取の許可を受け、又は同法第14条の5の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認を受けて採取されているものであること。 e 地中熱利用については、暖気・冷気、温水・冷水、不凍液の流量を調節する機能を有すること。 f 雪氷熱利用については、冷気・冷水の流量を調節する機能を有する設備に限る。 |

イ 基盤インフラ整備

(エ) 蓄電池

補助率等 | 3/4以内 |

補助要件 | 【共通】 a 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 b 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 c PPAの場合、PPA事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA事業者が本事業により導入する蓄電池と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の9/10とすることができる。)。サービス料から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 d リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 【業務用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkwh以上):eを満たすこと】 e 各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。 【家庭用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkwh未満):f~kの全てを満たすこと】 f 蓄電池パッケージ (a) 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 g 性能表示基準 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 (a) 初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること) (b) 定格出力 定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。 (c) 出力可能時間の例示 ① 複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。 ② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MWのいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10分未満の場合は、1分刻みで表示すること。出力可能時間が10分以上の場合は、5分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MWのいずれかとする。 (d) 保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 (e) 廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記すること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」 (f) アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 h 蓄電池部安全基準 (a) JIS C 8715―2又はIEC62619の規格を満足すること。 i 蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (a) JIS C 4412の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が定めるJIS C 4412適用の猶予期間中は、JIS C 4412―1若しくはJIS C 4412―2※の規格も可とする。 ※JIS C4412―2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈 別表第八」に準拠すること。 j 震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (a) 蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に規定する国内登録検査機関であること、かつ、IECEE―CB制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。 k 保証期間 (a) メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。 【再エネ一体型屋外照明用蓄電池:lを満たすこと】 l JIS C 0920―1993における保護等級IP44相当以上の規格を満足すること。 |

(オ) その他基盤インフラ設備(自営線・蓄熱設備・熱導管・エネルギーマネジメントシステム等)

補助率等 | 3/4以内 |

補助要件 | a 地中化のための設備も補助対象とする。 b エネルギーマネジメントシステムについては、次の(a)又は(b)のいずれかを満たすこと。 (a) 平時に省エネ効果(運用改善によるものを含む)が得られるとともに、熱源・ポンプ・照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できる機器であること。 (b) システム内の発電量その他データに基づく需給調整の制御に必要不可欠な機器であること。また、エネルギーマネジメントに必要なソフトウェア等、需給調整制御に必要不可欠な最適化計算・制御を行うプログラム等も補助対象に含む。 |

(カ) 車載型蓄電池等(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)

補助率等 | ・電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(経済産業省「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」(以下「CEV補助金」という。)の「銘柄ごとの補助金交付額」を上限額とする。) ・燃料電池自動車 CEV補助金の銘柄ごとの補助金交付額を上限とする。 |

補助要件 | 【電気自動車・プラグインハイブリッド自動車:a・bを満たすこと】 a 原則として再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること。 b 通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)であること。 ※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。 【燃料電池自動車:c・dを満たすこと】 c 原則としてCO2排出実質ゼロ水素等を使用するものであること。(車両の導入前にCO2排出実質ゼロ水素等の調達方法を確認すること。) d 外部給電が可能な燃料電池自動車であること(「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)。 ※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。 |

(キ) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)

補助率等 | 3/4以内 |

補助要件 | a 充放電設備、充電設備について、原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る。ただし、ウ(セ)の付帯設備として導入する場合は、この限りではない。 b 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」で補助対象となる銘柄に限る。 |

(ク) 水素等関連設備

補助率等 | 3/4以内 |

補助要件 | a CO2排出実質ゼロ水素等を製造・貯蔵・運搬(又は一体となって使用)するものであること。 b CO2削減が図れる事業であることを前提として、設備における水素等の利用割合は問わない。 c 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。 |

ウ 省CO2等設備整備

(ケ) ZEB

補助率等 | 2/3以内 (上限5億円/棟/年、ただし延べ面積2,000m2未満は上限3億円/棟/年) (延べ面積2,000m2未満のZEB Readyは対象外) |

補助要件 | a 対象となる建築物は次の(a)・(b)のいずれかに該当すること。 (a) 地方公共団体等(地方独立行政法人、公営企業を含む。以下同じ。)の所有する新築又は既存の建築物等 (b) (a)以外の者が所有する新築又は既存の業務用建築物等(新築の場合は延べ面積10,000m2未満、既存建築物の場合は延べ面積2,000m2未満に限る。) b 環境性能に関する要件 (a) 建物(外皮)性能について建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第35条に規定する「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準等」における外皮性能基準に適合していること及びそれを証するに必要な資料を取得すること。 (b) 一次エネルギー消費量について以下のいずれかを満たすものとする(②は地方公共団体等のみ)。なお、建物の外皮性能や一次エネルギー消費量は、建築研究所計算支援プログラム(WEBプログラム)を使用して算出すること。 ① 建築物エネルギー消費性能基準における一次エネルギー消費量に関する基準において、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)を除く設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量より50%以上削減すること。 ② 延べ面積10,000m2以上の建築物のうち、建築物エネルギー消費性能基準における一次エネルギー消費量に関する基準において、建築物用途ごとに、再エネを除く設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量より30%以上(事務所等、学校等の場合は40%以上)の削減、かつ公益社団法人空気調和・衛生工学会において、省エネルギー効果が高いと見込まれ、公表されたエネルギー消費性能計算プログラム(非住宅部)における未評価技術15項目(環境省新築(既存)建築物のZEB化支援事業を参考にすること)のうち、1項目以上導入すること。 c エネルギー利用に関する要件 熱源(冷凍機、ヒートポンプ、冷却塔等)、ポンプ、照明等の計量区分ごとにエネルギーの計量・計測を行い、データを収集・分析・評価できるエネルギー管理体制を整備すること(BEMS装置等の導入)。なお、エネルギー計測システムは以下の(a)~(d)の要件を全て満たすものとする。 (a) 計測・計量装置、制御装置、データ保存・分析・診断装置を含むシステムであること。 (b) 1つのシステムで補助対象建築物1棟のエネルギー使用状況の一元的な把握・運転管理ができるシステムであること。 (c) 取得データについては、60分単位で計測することとし、計測項目や年月、日時がわかるようにすること。 (d) 導入するエネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)における未評価技術について、実施状況報告時に定量的な評価が可能となるエネルギー計測計画とすること。 d 建築物省エネ法第33条の2に基づく省エネルギー性能表示(BELS等、第三者認証を受けているものに限る。以下同じ。)において『ZEB』、Nearly ZEB、ZEB Ready、ZEB Orientedのいずれかの省エネルギー性能評価の認証を取得すること。 e その他の要件 (a) 技術や設計手法、コスト等の情報開示について本事業を通じて提出されたデータ等の事業成果については、他の事業者へのZEBの普及促進のため広く一般に公表することに同意すること。 (b) 本補助金により再エネに係る設備を当該建築物に導入する場合には、ア(ア)、ア(イ)又はア(ウ)によることとする。 f 補助対象となる建物の用途や導入する設備については環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)」の例を参考にすること。 g ZEBのエネルギー使用状況に関する調査・分析等のため、環境省に対する必要な情報提供に協力すること。 |

(コ) ZEH、ZEH+

補助率等 | ZEH+(Nearly ZEH+) 100万円/戸以内 ZEH(Nearly ZEH、ZEH Oriented) 55万円/戸以内 (補助対象住宅に対して直交集成板(CLT:Cross Laminated Timber)を導入する場合、90万円/戸を上限に上乗せ |

補助要件 | 【共通】 a 事業実施主体は、新築戸建住宅の建築主、又は新築戸建建売住宅(建売を前提に建築され、一度も登記されたことのない住宅)の購入予定者となる個人若しくは販売者となる法人とする。 b 補助対象は、事業実施主体(新築戸建建売住宅の販売者となる法人の場合を除く。)が常時居住する住宅であり、専用住宅であること(ただし、住宅の一部に店舗等の非住居部分がある場合は、住居部分がZEH又はZEH+を満たすこと)。 c 導入する設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業)」の例を参考にすること。 d ZEHのエネルギー使用状況に関する調査・分析等のため、環境省に対する必要な情報提供に協力すること。 【ZEH:e・fを満たすこと】 e ZEHロードマップにおける『ZEH』の定義を満たしていること。(※1※2) (a) 住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた強化外皮基準(UA値)以上であること。(建築物省エネ法の地域区分 区分1~2:0.40以下、区分3:0.50以下、区分4~7:0.60以下、区分8:なし) (b) 設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されていること。(※3) (c) 太陽光発電設備等の再エネ発電設備を導入すること。(※2) (売電を行う場合は全量買取方式ではなく、余剰買取方式によること。本補助金により再エネに係る設備を当該住宅に導入する場合には、ア(ア)、ア(イ)又はア(ウ)によることとする。) (d) 設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を加えて、基準一次エネルギー消費量から100%以上削減されていること。(※1※2※3※4) f 申請する住宅について、省エネルギー性能表示にて、『ZEH』であることを示す証書を取得すること。(※5) 【ZEH+のみ:g~iの全てを満たすこと】 g e、fの<ZEHの補助要件>を満たしていること。(※1※4※6) h 設計一次エネルギー消費量は、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から25%以上削減されていること。(※3) i 次の(a)~(c)のうち2つ以上を選択し導入すること[ZEH+の選択要件]。(※7) (a) 住宅の外皮性能は、地域区分ごとに定められた強化外皮基準(UA値)以上であること。(建築物省エネ法の地域区分 区分1~2:0.30以下、区分3~4:0.40以下、区分5~7:0.50以下) (b) HEMSにより、太陽光発電設備等の発電量等を把握した上で、住宅内の暖冷房設備、給湯設備等を制御可能であること。 (c) 再エネ発電設備により発電した電力を電気自動車若しくはプラグインハイブリッド車に充電を可能とする設備、又は電気自動車若しくはプラグインハイブリッド車と住宅間で電力を充放電することを可能とする設備を導入すること。(※8) ※1 本事業では、寒冷地(地域区分1又は2)、低日射地域(日射区分A1又はA2)又は多雪地域(垂直積雪量100cm以上)の場合に限り、Nearly ZEHも補助対象とする。この場合において、設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を加えて、基準一次エネルギー消費量から75%以上削減されている必要がある。なお、多雪地域は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量100cm以上に該当する地域とする。 ※2 本事業では、補助対象住宅がZEHの場合、北側斜線制限(2階建以上の住宅に影響が生じる場合)の対象となる用途地域等であって、敷地面積が85m2未満である土地に建築される住宅(平屋建ての場合を除く)及び多雪地域(垂直積雪量100cm以上)に建築される住宅に限り、ZEH Orientedも補助対象とする。この場合において、設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されている必要がある。 ※3 エネルギー計算は、建築物省エネ法に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。)」に準拠するものとする。また、エネルギー計算は空調(暖房・冷房)、給湯、換気、照明に係る各設備に関する一次エネルギー消費量に限定し、「その他一次エネルギー消費量」は除く。 ※4 再エネ等を加えて100%以上一次エネルギー消費量が削減されていることの計算においては、売電分の創エネルギーを計算に含む。 ※5 本事業では、「※1」に該当する場合に限りNearly ZEHを、「※2」に該当する場合に限りZEH Orientedであることも可とする。また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号。以下、「改正建築物省エネ法」という)の施行に伴い変更された地域区分及び日射地域区分については改正後の地域区分でのみ申請を可とする。 ※6 本事業では、「※1」に該当する場合に限りNearly ZEHであることも可とする。また、改正建築物省エネ法の施行に伴い変更された地域区分及び日射地域区分については改正後の地域区分でのみ申請を可とする。 ※7 区分8の地域については、[ZEH+の選択要件]のうち「外皮性能の更なる強化」は選択できない。 ※8 電気自動車又はプラグインハイブリッド車の保管場所を申請する住宅の敷地内に設ける必要がある。 【直交集成板(CLT)を導入する場合:j・kを満たすこと】 j 補助対象となるCLTは、次の(a)~(c)の要件を全て満たすこと。 (a) 補助対象住宅への導入箇所は、構造耐久力上主要な部分のうち、壁、床版又は屋根版に面的に使用されていること。 (b) 補助対象住宅におけるCLT総使用量は、延べ面積で除した単位面積あたりの当該CLTの使用量が0.1m3/m2以上であること。 (c) 工法は問わない。ただし、枠組壁工法を用いて工事を行う場合は、「枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成29年国土交通省告示第1540号)」に準拠すること。 k 国内製品においては、JAS認定工場で製造されたJAS製品であること。 (注) CLTの導入に際しては、仕上材の一部、又は化粧材や柱等への使用の場合は、補助対象とならない。 |

(サ) ZEH―M

補助率等 | ・低層:40万円/戸(上限) 住宅用途部分が3層以下である集合住宅 低層の場合の補助金額の上限は以下のとおりとする。 A 3億円/年 B 複数年度事業における事業全体:6億円 ・中層:2/3以内 住宅用途部分が4、5層以下である集合住宅 ・高層:2/3以内 住宅用途部分が6層以上20層以下である集合住宅 中層・高層の場合の補助金額の上限は以下のとおりとする。 A 3億円/年 B 複数年度事業における事業全体:8億円 C 補助対象事業の費用対効果に伴う補助金額の上限は、「二酸化炭素排出事業費補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)」の計算式によること。 ・低層・中層・高層ZEH―Mの補助対象住宅に対するCLTの導入 補助対象住宅に直交集成板(CLT)を導入する場合は、補助金額を以下のとおり加算する。 直交集成板(CLT)の補助額:1m3あたり10万円以内(地域区分・建物規模によらず全国一律) 直交集成板(CLT)の補助額上限:1棟あたり1,500万円 |

補助要件 | 【共通】 a 再エネ発電設備を導入する場合、売電を行う場合は全量買取方式ではなく、余剰買取方式によること。本補助金により再エネに係る設備を当該住宅に導入する場合には、ア(ア)、ア(イ)又はア(ウ)によることとする。 b ZEH―M設計ガイドライン作成及び普及に向けた施策のため、対象建築物となるZEH―Mに資する設計情報を開示することについて承諾していること。 c 対象建築物の住宅用途にかかる部分(全住戸及び住宅用途にかかる共用部)全てのエネルギー使用状況(エネルギー購入量・創エネルギー量・エネルギー消費量等)を計測・記録できること。 d 分譲集合住宅においては、住宅専有部及び住宅用途にかかる共用部について、各々又は共同で、計測データを基にした「エネルギー使用状況報告が可能なデータ管理体制」を有し、要件となるエネルギー使用状況の情報提供が可能となるようにすること。賃貸集合住宅においては、計測データ等を基にした「エネルギー使用状況報告が可能なデータ管理体制」を有すること。 e 入居者募集広告等において、建築物省エネ法第7条に基づく省エネ性能表示(簡易版)及びZEH―Mマークを原則として明示すること。 f 8地域においては主に夏期の冷房負荷軽減のため、次の(a)~(c)の要件のいずれか1つ以上を採用すること。 (a) 建設地風況や設置高低差を考慮した開口部配置、通風勝手口、欄間付き建具、格子戸等屋外の自然風を効果的に取り込み、住戸内の通風を促進する設計手法を取り入れること。 (b) 効果的な日射遮蔽庇や外付けルーバーによる日除け、日射反射、通気層の設置等による日射遮蔽効果を促進する設計手法を取り入れること。 (c) 最上階の屋上断熱強化屋根断熱、又は最上階の天井断熱により、屋上面からの貫流熱の軽減を図る設計手法を取り入れること。 ※複数の手法を導入した場合、組合せによっては個々の効果が軽減される可能性もあるので注意すること。 ※採用した技術の概要及び、定性・定量的効果を説明する資料を提出すること。 ※植栽等外構計画(屋上緑化、壁面緑化)による冷房負荷軽減策を行う場合も上記要件のいずれかを導入した上で行うこと。 g 事業実施主体は、補助事業の遂行能力(社会的信用、資力、執行体制等が整い、事業の継続性が担保されていること)を有すること。 h 導入する設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(集合住宅の省CO2化促進事業)」の例を参考にすること。 i ZEHのエネルギー使用状況に関する調査・分析等のため、環境省に対する必要な情報提供に協力すること。 【低層・中層:j~pの全てを満たすこと】 j 事業実施主体は、日本国内で事業を営んでいる個人、個人事業主又は法人等であって、低中層ZEH―Mの構成要素に必要なシステム・機器を国内の低中層集合住宅に導入する事業であること。(※1) k 住宅用途部分が5層以下であること。ただし、住宅用途部分の占める面積が半分未満となる階層は階数に算入しない。 l 住宅部分が1層以上3層以下の集合住宅は、集合住宅のZEHの定義における住棟の評価がNearly ZEH―M以上を達成すること。また、住宅部分が4層・5層の集合住宅は、集合住宅のZEHの定義における住棟の評価がZEH―M Ready以上を達成すること。 m 住棟を構成する複数の住戸のうち、1つ以上の住戸が分譲又は賃貸に供されること。 n 分譲、賃貸を問わず、一般消費者に対して入居者を募集すること。 o 省エネルギー性能表示により、住棟の評価として『ZEH―M』、Nearly ZEH―M、ZEH―M Ready(住宅部分が4層・5層の集合住宅のみ)のうちいずれかの省エネルギー性能評価の認証を取得すること(エネルギー計算は建築物エネルギー消費性能基準等による計算とする)。※2 p 省エネルギー性能表示により、全住戸の住戸評価書を取得すること (ZEHランクは問わない)。 【高層:q~tの全てを満たすこと】 q 事業実施主体は日本国内で事業を営んでいる個人事業主又は法人等であって、高層ZEH―Mの構成要素に必要なシステム・機器を国内の高層集合住宅に導入する事業であること。(※1) r 住宅用途部分が6層以上20層以下であること。ただし、住宅用途部分の占める面積が半分未満となる階層は階数に算入しない。 s 集合住宅のZEHの定義におけるZEH―M Oriented以上を達成すること。 t 省エネルギー性能表示により、補助対象建築物について、住棟の評価として『ZEH―M』、Nearly ZEH―M、ZEH―M Ready、ZEH―M Oriented等の省エネルギー性能評価の認証を取得すること(エネルギー計算は建築物エネルギー消費性能基準等による計算とする。)。※2 ※1 個人事業主は、原則、青色申告者であり、税務代理権限証書の写し、又は税理士・会計士等により申告内容が事実と相違ないことの証明(任意書式)、又は税務署の受領印が押印された確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出できること。 ※2 改正建築物省エネ法の施行に伴い変更された地域区分及び日射地域区分については、改正後の申請区分での申請のみ可とする。 【直交集成板(CLT)を導入する場合:u・vを満たすこと】 u 補助対象となるCLTは、次の(a)~(c)の全ての要件を満たすこと。 (a) 補助対象住宅への導入箇所は、構造耐久力上主要な部分のうち、壁、床版又は屋根版に面的に使用されていること。 (b) 補助対象住宅におけるCLT総使用量は、延べ面積で除した単位面積あたりの当該CLTの使用量が0.1m3/m2以上であること。 (c) 工法は問わない。ただし、枠組壁工法を用いて工事を行う場合は、「枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成29年国土交通省告示第1540号)」に準拠すること。 v 国内製品においては、JAS認定工場で製造されたJAS製品であること。 (注) CLTの導入に際しては、仕上材の一部、又は化粧材や柱等への使用の場合は、補助対象となりません。 |

(シ) ZEH(又はZEH+)を上回る、自治体独自の断熱性能の基準を満たす高性能住宅

補助率等 | 定額(A及びBの合計額とする。ただし、上限額を140万円/戸とする。) A ZEHを上回る場合 55万円/戸以内、ZEH+を上回る場合 100万円/戸以内 B 自治体独自の断熱性能の基準を満たす標準的な高性能住宅について、ZEH(又はZEH+)からのかかりまし費用に対して地方公共団体が行う給付額の1/2以内 ※ただし、[ZEH+の選択要件]として「外皮性能の更なる強化」を選択した場合は、当該外皮性能基準を上回る部分について補助対象とする。 |

補助要件 | a ウ(コ)の要件を満たし、かつ、自治体独自の断熱性能の基準を満たす住宅支援であること。 b 事業開始前に当該住宅支援制度について環境省の承認を得ること。 |

(ス) 既存住宅断熱改修

補助率等 | 2/3以内 ・高性能建材(ガラス・窓・断熱材・玄関ドア) 戸建住宅:上限120万円/戸(このうち、玄関ドアは上限5万円/戸) 集合住宅:上限15万円/戸(玄関ドアを改修する場合は上限20万円/戸 |

補助要件 | 【共通】 a 専用住宅であること。店舗、事務所等との併用は不可とする。 b 導入する製品については環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(既存住宅の断熱リフォーム支援事業)」、改修する居室等と部位については、同事業のエネルギー計算結果早見表を参考にすること。 c 居間又は主たる居室(就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等)を中心に改修すること。居間又は主たる居室を含まない改修を行う場合は、改修率要件を満たしていても補助対象とならない。 d 導入する断熱材及び窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分(外気に接する部分)全てに設置・施工すること。 e 玄関外皮の窓を改修する場合、玄関ドアと一体でない窓・ガラスは改修すること。ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部(袖ガラス・欄間ガラス等)は改修の対象外としてもよい。 f 断熱材及び窓・ガラスを改修する場合は、原則、外皮部分(外気に接する部分)のみ補助対象とする。 【戸建住宅・集合住宅(個別):g又はhを満たすこと】 g 事業実施主体が居住・所有する住宅の場合 (a) 事業実施主体自身が常時居住する住宅であること(住民票の写しに示す人物と同一であること)。ただし、改修後に居住予定の場合は、改修後に当該住宅に居住し、住民票の写しの提出により同一人物であることを確認すること。 (b) 事業実施主体自身が所有している住宅であること。ただし、今後に所有予定の場合は、当該住宅を所有後、登記事項証明書の写しを確認すること。 (c) 集合住宅(個別)において、区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、当該集合住宅の管理規約等で、申請者が共用部の改修を行うことを認められていることを確認すること。 h 事業実施主体が居住・所有しない(買取再販業者等)の場合 (a) 買取再販業者等が既存住宅を買い取り、本補助金によって、既存住宅断熱改修を行った住宅を住宅購入者に販売する場合、補助金額相当分が住宅購入者に還元されるものであること。 【集合住宅(全体):i~mの全てを満たすこと】 i 原則、当該集合住宅の全ての対象住戸を改修すること。ただし、管理組合総会等の決議がある場合、全戸改修でなくとも可とする。 j 対象となる改修について、当該集合住宅の管理組合総会等での承認決議を得ること。 k 区分所有法で共用部とみなされている窓等を改修する場合は、管理規約等で共用部であることが確認できること。内窓・断熱材を用いて改修する場合は特に注意すること。 l 本補助金の活用を前提とする改修の意思決定が議事録等で確認できること。 m 事業実施主体が買取再販業者等の場合、買取再販業者等が既存住宅を買い取り、本補助金によって、既存住宅断熱改修を行った当該集合住宅を集合住宅購入者に販売する場合、補助金額相当分が集合住宅購入者に還元されるものであること。 |

(セ) EV自動車(カーシェア)

補助率等 | ① 電気自動車カーシェア:上限100万円/台 ② プラグインハイブリッド自動車カーシェア:上限60万円/台 ※ただし、①、②について、車体価格の1/3の方が低い場合は、その額を上限とする |

補助要件 | a 拠点において、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。ただし再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来Jクレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。 b 通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車(「CEV補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)であること。 ※当該車両については、「CEV補助金」との併用は不可。 c 次の(a)~(e)の要件のいずれかを満たすカーシェア事業であること。 (a) 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、遊休時(業務に使用していない営業時間外や休日等の時間帯をいう。以下同じ。)に地域住民等に有償又は無償にて貸し渡しするものであること。 (b) 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、遊休時に社員等に有償又は無償にて貸し渡しするものであること。 (c) 平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するものであること。 (d) 平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有するものであること。 (e) (a)~(d)以外のカーシェア事業として環境省から事前に承認を得たものであること。 d 本補助金により充放電設備、充電設備又は外部給電器を導入する場合にはイ(キ)によること。 |

(ソ) EVバス

補助率等 | 2/3以内 |

補助要件 | a 拠点において、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。ただし再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来Jクレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。 b 定員11人以上のEVバス、PHEVバスであること。 c バスをベース車両として架装物等動力構造以外の部分を変更した特種車も含む。 d 自家用であること。 |

(タ) EV清掃車

補助率等 | 2/3以内 |

補助要件 | a 拠点において、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。ただし再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来Jクレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。 b 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。 |

(チ) グリーンスローモビリティ

補助率等 | 2/3以内 |

補助要件 | a 拠点において、車両の走行による想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続して、充電を行うものであること。ただし再エネ発電設備を設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来Jクレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。 b 走行経路に公道が含まれること。 c 設備導入時及び導入後における、持続的な運営体制と維持管理等が明確であること。なお、車両設備導入時には当該車両に関する安全走行教育を受けている又はその予定があること。 d グリーンスローモビリティ(時速20km未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービス)の車両の運行・運用に関し、当該区域での公道の走行、乗降場所等について、所管の警察署・地方運輸局(神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む)・道路管理者へ情報提供し、意見・助言を受けている又はその見込みがあること。 e グリーンスローモビリティの車両の運行における危機管理体制(事故の際の早急な対応や情報収集等の体制)が整えられていること。 f 「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域の公共交通×脱炭素化移行促進事業のうち、グリーンスローモビリティ導入促進事業)」においてグリーンスローモビリティ車両登録を行っている車両を参考に導入車両を検討すること。 g 原則として、登録車両の諸元から逸脱する改造をしないこと。 h エンクロージャー、レインガード、レインカバー等、雨や風をしのぐことが出来るものは補助対象とする。 i 脱炭素型地域交通モデル構築に必要なシステム・設備(例えば、オンデマンドサービスを行うための呼出・予約システム、運行状況把握・表示システム、乗降場等の整備に係る設備、有償運送事業に係る計器類等)は補助対象とする。 |

(ツ) 水素等利活用設備

補助率等 | 2/3以内 |

補助要件 | a CO2排出実質ゼロ水素等を使用して電気又は熱を先行地域内に供給する事業であること。 b CO2削減が図れる事業であることを前提として、設備における水素等の利用割合は問わない。 c 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。 |

(テ) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、高効率融雪設備、コージェネレーション等

補助率等 | 2/3以内 |

補助要件 | 【共通】 a 民生部門の電力需要家において、設備の稼働に伴い、電力を使用する場合は、当該設備における想定年間消費電力量をまかなうことができる再エネ発電設備と接続するものであること。ただし、再エネ発電設備が設置できない場合、又は想定年間消費電力量に対して設備容量が不足する場合については、その不足分について再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来Jクレジット又はいずれか一方)の購入又は再エネ電力メニューからの調達を行っても可とする。 【高効率空調機器:bを満たすこと】 b 従来の空調機器等に対して省CO2効果が得られるもの。 【高機能換気設備:cを満たすこと】 c 平時に活用するものであり、次の(a)~(c)の要件を全て満たすこと。 (a) 全熱交換器(JIS B 8628に規定されるもの)であること。 (b) 必要換気量(1人当たり毎時30m3以上※)を確保すること。 (c) 熱交換率40%以上(JIS B 8639で規定)であること。 ※建築物の構造上、一人あたり毎時30m3を満たすことが難しい場合は、当該建築物に合致する最大の換気量で設計すること。「換気の悪い密閉空間」を改善するための方法や、必要換気量については、「商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について」令和2年3月30日厚生労働省「商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について」を確認すること。 【高効率照明機器:dを満たすこと】 d 調光制御機能を有するLEDに限る。(ただし、地域防災計画により災害時に避難施設等として位置づけられた公共施設のLED照明、再エネ一体型屋外LED照明の場合はこの限りではない。) 【高効率給湯機器:eを満たすこと】 e 従来の給湯機器等に対して省CO2効果が得られるもの。 【高効率融雪設備:次のf又はgのいずれかを満たすこと】 f 従来の機器等に対して省CO2効果が得られるとともに、地中熱、地下水熱(散水方式、地下水還元方式を除く)、温泉熱や下水排熱等を熱源とする融雪のために使用できる設備を導入する事業であること。 g バイオマスのみを熱源とするボイラー熱等により発生した熱を用いた融雪の為に使用できる設備を導入する事業であること。 【コージェネレーションシステム:hを満たすこと】 h 都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置又は燃料電池であること。温泉付随ガスを燃料とする場合は、温泉法第14条の2の規定による温泉の採取の許可を受け、又は同法第14条の5の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認を受けて採取されているものであること。 |

エ 効果促進事業

(ト) 効果促進事業

補助率等 | 2/3以内 ただし、効果促進事業に係る事業費の合計額は、地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画のア、イ、ウ及びオ(ナ)の補助対象事業の事業費並びに特定地域脱炭素移行加速化事業計画のア、イ及びウの補助対象事業の事業費の合計の10/100を上限とする。 |

補助要件 | a CO2排出削減に向けた設備導入事業と一体となって、その効果を脱炭素先行地域内外に一層高めるために必要な事業等(次の(a)~(d)に掲げるものを除く。)。 (a) 補助金事業者の運営に必要な人件費、賃借料その他の経常的な経費への充当を目的とする事業等。 (b) この効果促進事業による定量的なCO2の削減効果が確認できないもの。 (c) ランニングコストに充当するもの。 (d) 基本構想の策定に該当するもの。 |

オ その他

(ナ) その他事業を実現する上で必要と認められる設備

補助率等 | 2/3以内 |

補助要件 | a 別途、町長に協議すること。 |

(ニ) 執行事務費

補助率等 | 定額 |

補助要件 | a 脱炭素先行地域づくり事業の施行に伴い必要な事務費に限る。 |