○黒潮町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年12月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項及び黒潮町国民健康保険規則(平成18年黒潮町規則第83号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、国民健康保険の一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担限度額をいう。以下「一部負担金」という。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費で、金銭給付を目的とする扶助のうち、一時扶助を除く生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準の合計額をいう。

(申請書類)

第3条 規則第21条第1項に規定する国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予申請書(以下「申請書」という。)には、次の書類を添付するものとする。

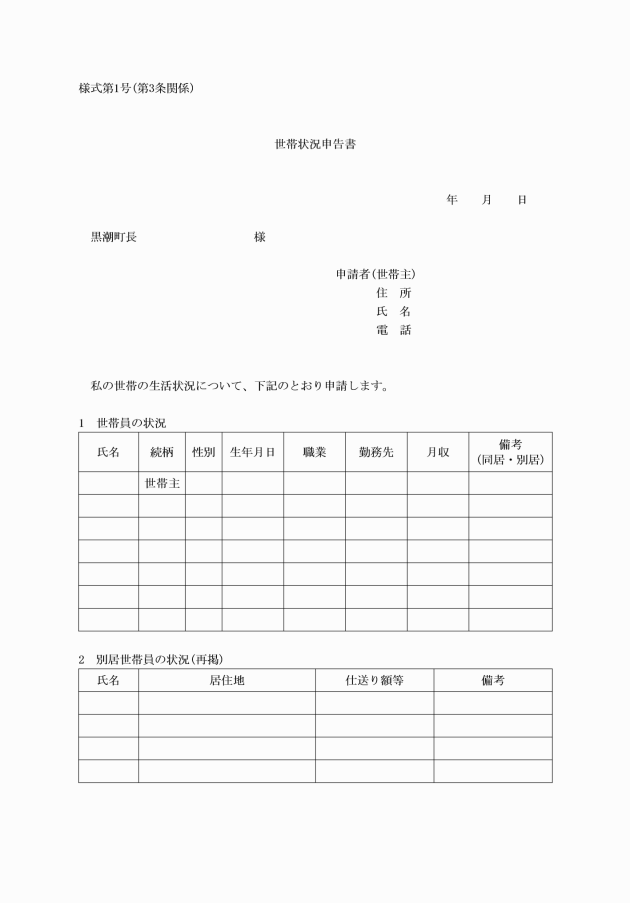

(1) 世帯状況申告書(様式第1号)

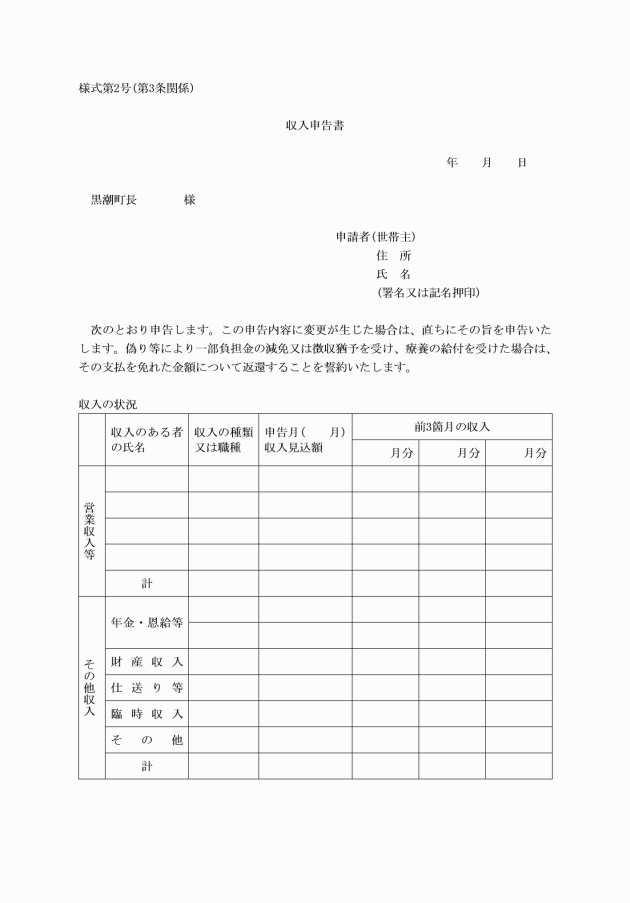

(2) 収入申告書(様式第2号)

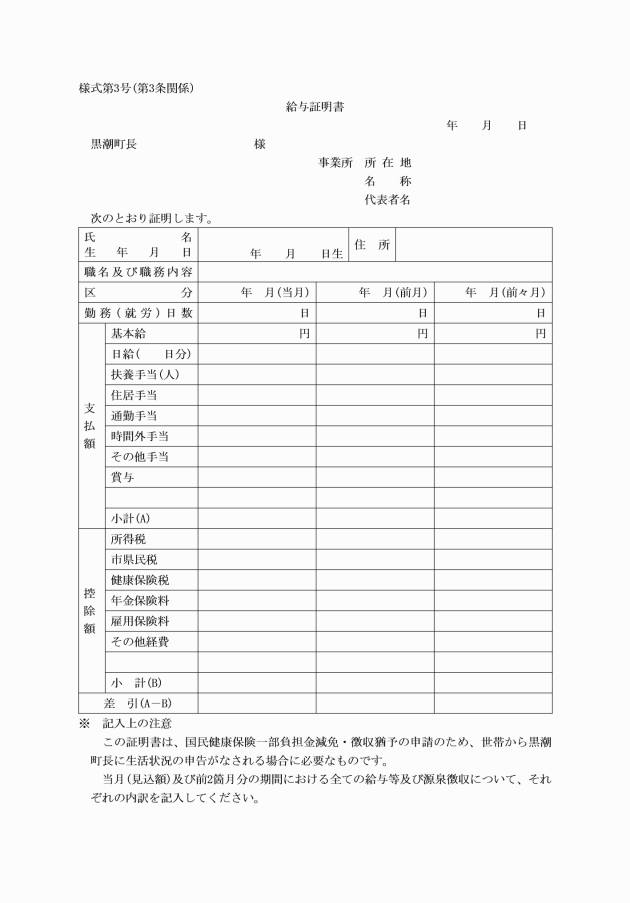

(3) 給与証明書(様式第3号)

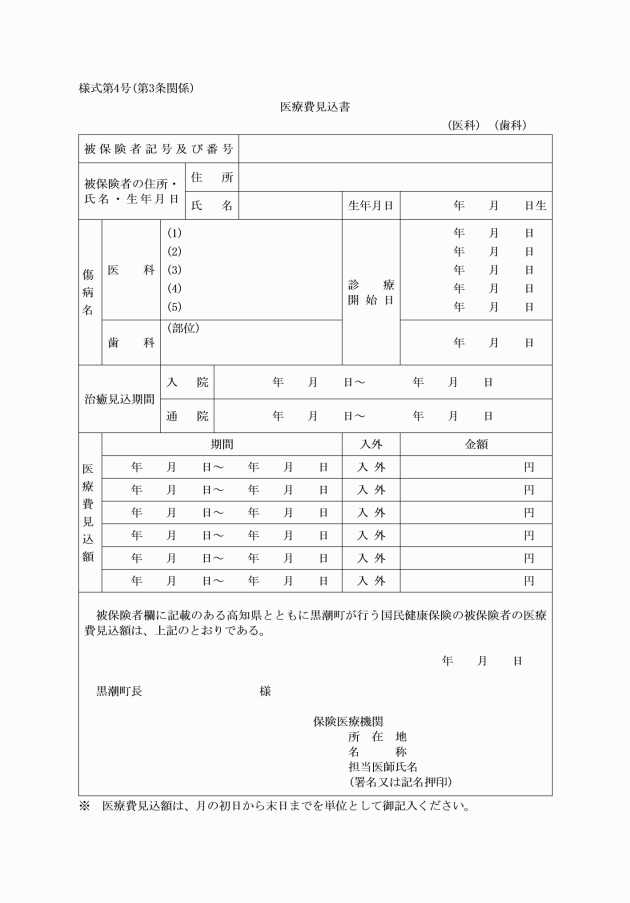

(4) 医療費見込書(様式第4号)

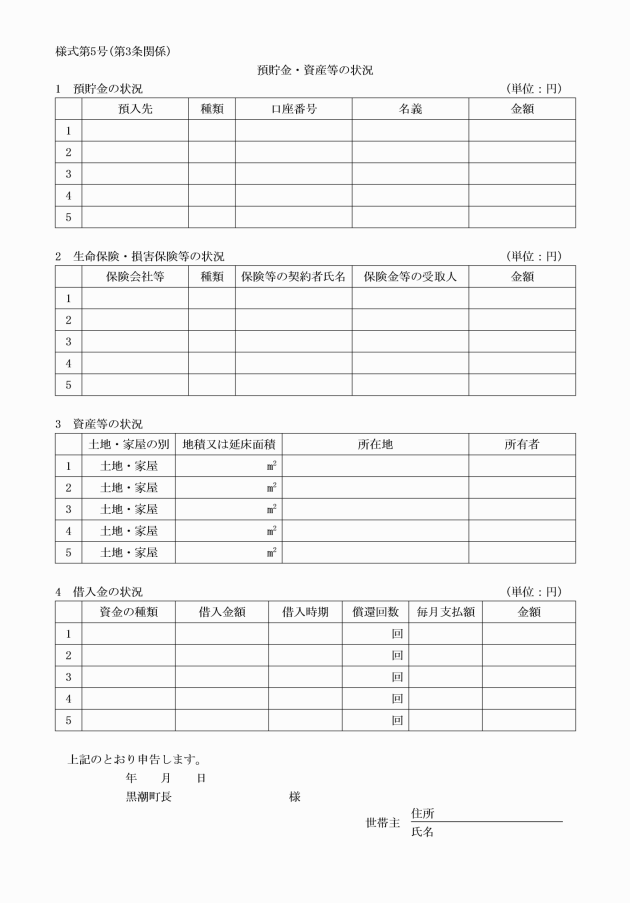

(5) 預貯金・資産等の状況(様式第5号)

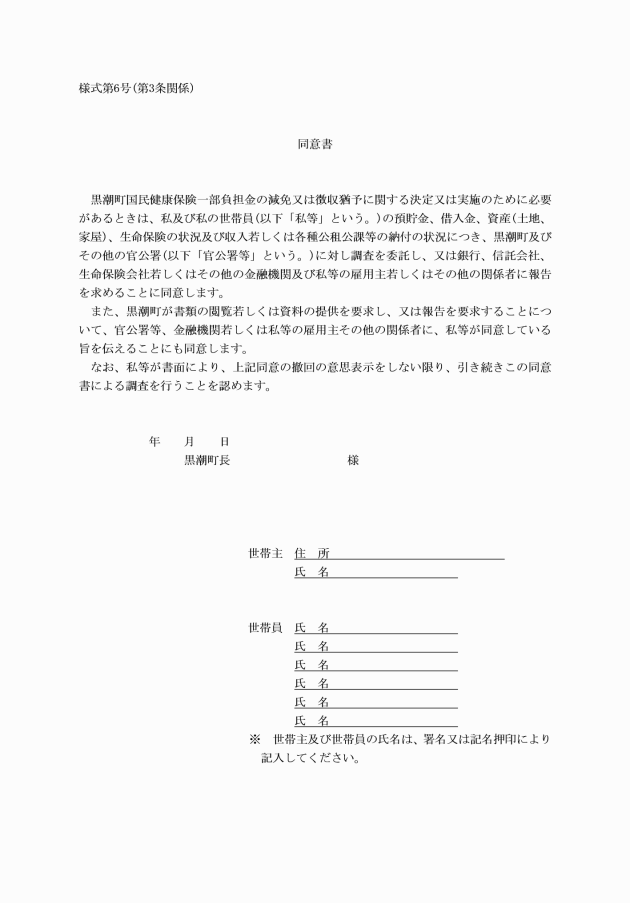

(6) 同意書(様式第6号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の調査において、当該世帯主が非協力的又は消極的であり、事実について確認することができないときは、申請を却下することができる。

(生活保護法の適用の指導)

第5条 申請の内容において、当該世帯主及びその世帯に属する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、生活保護法の適用について指導を行うものとする。

(1) 当該申請において、無収入の収入申告書が提出され、事実調査の結果明らかに医療扶助の適用を受けることができると認められるとき。

(2) 当該申請に係る疾病の期間があらかじめ3箇月以上にわたるものと見込まれ、かつ、明らかに医療扶助の適用を受けることができると認められるとき。

2 規則第19条第1項第2号及び第3号における「収入が著しく減少したとき」とは、その年の収入が当該年の前年の収入に比べ30パーセント以上減少した場合とする。

3 前項において求めた収入の減少率が30パーセントに満たない場合であっても、当該世帯の実収入月額が生活保護基準以下の場合は、収入の減少状況や現在の生活状況を総合的に判断し、特別の事由があったものとすることができる。

(減額又は免除の基準)

第7条 一部負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の対象となる世帯は、規則第19条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当したことによりその生活が著しく困難となった世帯であって、当該世帯の実収入月額が基準生活費の130パーセント以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3箇月以下のものとする。

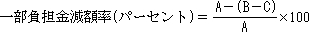

2 一部負担金の減免の割合は、次の算式により算定した一部負担金の減額率(以下「一部負担金減額率」という。)に応じた区分とする。

算式

算式の符号

A 一部負担金所要見込額

B 実収入月額

C 基準生活費

一部負担金減額率 | 減免の割合 |

20パーセント以下のとき | 2割 |

20パーセントを超え40パーセント以下のとき | 4割 |

40パーセントを超え60パーセント以下のとき | 6割 |

60パーセントを超え80パーセント以下のとき | 8割 |

80パーセントを超えるとき | 免除 |

(徴収猶予の基準)

第8条 一部負担金の徴収猶予は、規則第19条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当したことによりその生活が著しく困難となった世帯であって、当該世帯の実収入月額が基準生活費の150パーセント以下であり、次の各号のいずれかに該当する場合に対象とするものとする。

(1) 猶予すべき期間内に別の収入が生ずることが確実であるが、現在一部負担金の支払が困難であるもの

(2) 傷病が治癒又は軽快等にいたれば資力が回復し、一部負担金の徴収が可能なもの

(3) その他第1号の事由に類するもので猶予が適当と認められるもの

(減免等の期間)

第9条 一部負担金の減免等は、減免等の申請月から行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない特別の理由がある場合においては、当該申請月の1箇月前を限度として減免等を行うことができる。

2 減免等の期間の算定は暦月を単位とし、1箇月に満たない月がある場合は1箇月とみなす。

3 一部負担金の減免の期間は、原則として1箇月を単位とし、3箇月を限度とする。

5 一部負担金の徴収猶予の期間は、6箇月(急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限って行うものとする。

(証明書の交付等)

第10条 規則第21条第3項に規定する国民健康保険一部負担金減額免除徴収猶予証明書(以下この条において「証明書」という。)は、1箇月ごとに作成し、交付するものとする。ただし、減免等の開始日から当該月の末日までの期間が短いときは、翌月分の証明書を同時に交付することができる。

2 町長は、徴収猶予に係る証明書を交付するときは、世帯主から徴収を猶予した金額及び納入期日を記載した誓約書を提出させるものとする。

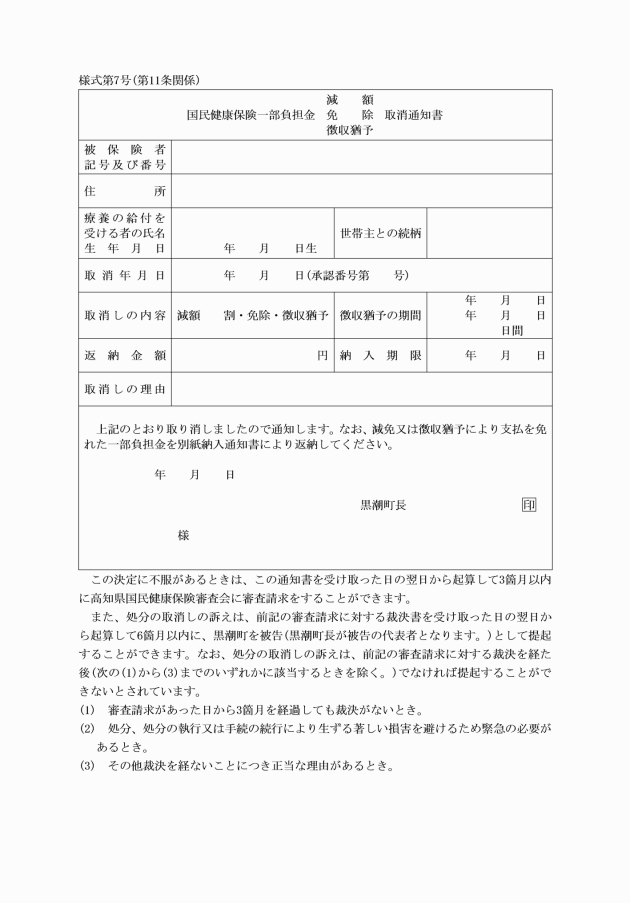

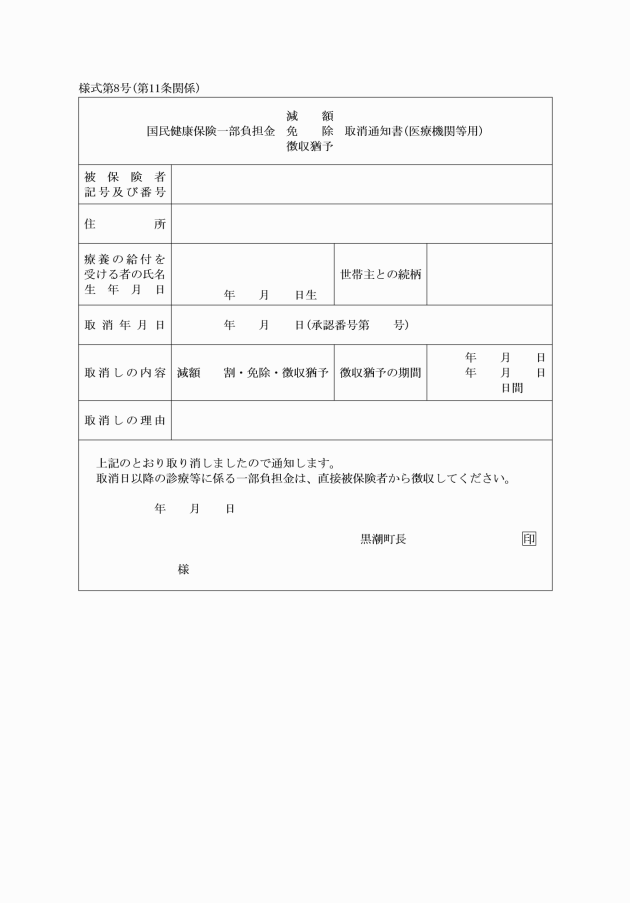

(減免等の取消し)

第11条 町長は、一部負担金の減免等を受けた世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免等を取り消し、一部負担金を一括して徴収することができる。

(1) 資力の回復その他の事情により一部負担金の減免等を受けることが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の方法により一部負担金の減免等を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

3 前項の場合において、当該減免を取り消された世帯主は、当該減免によりその支払を免れた額を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

附則(平成26年3月19日告示第20号2)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の黒潮町後援等に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の黒潮町町税延滞金の減免取扱要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町税外収入の督促手数料、延滞金及び滞納処分費等の徴収条例及び黒潮町後期高齢者医療に関する条例に規定する延滞金の減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の黒潮町立保育所延長保育実施要綱、第5条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置に関する要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の黒潮町介護保険受領委任払実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成31年3月28日告示第23号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和6年7月4日告示第67号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和6年11月22日告示第90号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。