○黒潮町自立支援対策事業基金遅延損害金免除(徴収猶予)取扱要綱

平成22年4月1日

訓令第15号

(趣旨)

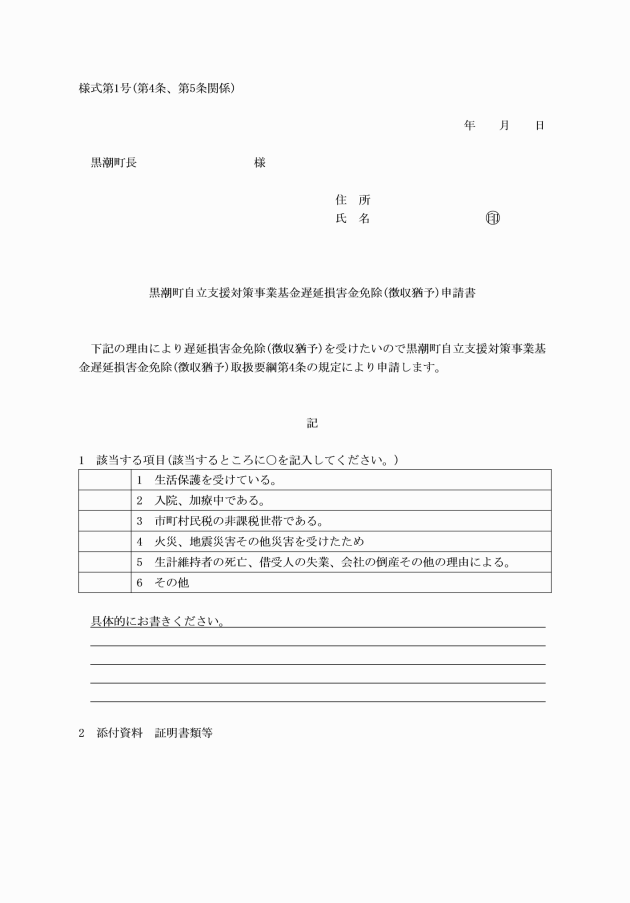

第1条 この訓令は、黒潮町自立支援対策事業基金管理運用規程(平成18年黒潮町告示第11号)第15条に規定する、遅延損害金の免除(徴収猶予)を行う場合の基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 借受人の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定を受けているとき。

(2) 借受人が疾病等による入院加療中(1箇月以上)であるとき。

(3) 借受人の世帯が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条に規定する市町村民税の非課税世帯に該当するとき。

(4) 借受人の世帯が火災、震災その他災害により著しい損害を受けたとき。

(5) 借受人の世帯の生計維持者の死亡、借受人の失業又は勤めていた会社の倒産・廃業その他借受人の責めによらない事由により収入が著しく低額となり、その収入が当該世帯に応じた生活保護法の最低生活基準額相当の額以下と認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別に免除(徴収猶予)が必要と認めたとき。

(延滞利子の免除)

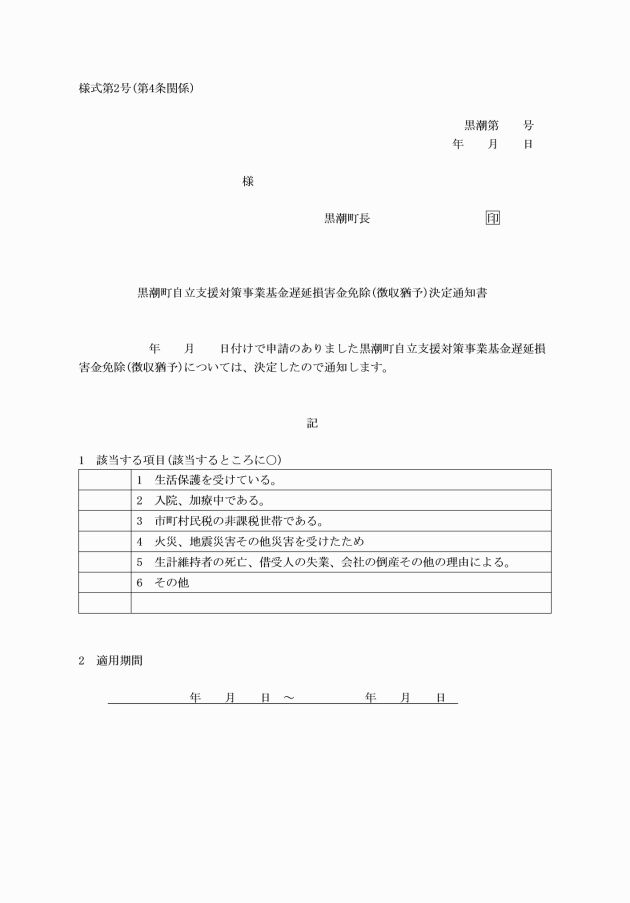

第3条 遅延損害金の免除(徴収猶予)は、次に定めるところにより行う。

(2) 前条第2号に該当する者については、その期間、当該遅延損害金の徴収を猶予する。

(4) 前条第6号に該当する者については、町長が必要と認めた額を免除(徴収猶予)する。

(5) 前各号の規定により免除(徴収猶予)を行った場合において、免除(徴収猶予)後の遅延損害金に100円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額をもって免除(徴収猶予)後の遅延損害金とする。

(1) 第2条第1号に該当する場合にあっては、福祉保健所等の発行する証明する書類

(2) 第2条第2号に該当する場合にあっては、医療機関等が発行する証明する書類

(3) 第2条第3号に該当する場合にあっては、世帯員全員の住民票、市町村の発行する市町村民税を証明する書類及び年金又は納付金を受けている者は、最近の受給額を明らかにする書類

(4) 第2条第4号に該当する場合においては、公的機関が発行するり災証明書及び被害が確認することができる書類

(5) 第2条第5号に該当する場合にあっては、死亡診断書の写し、失業の場合は離職票その他の事由による場合は当該事由を証明することができる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

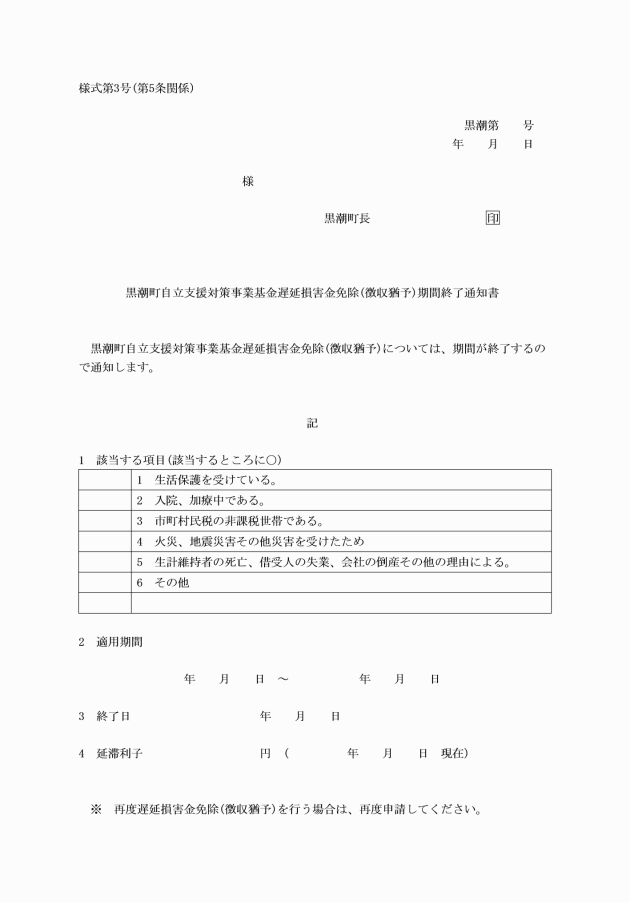

(遅延損害金の免除期間等)

第5条 遅延損害金の免除(徴収猶予)をする期間は、申請の日の属する月の翌月から同月以後の最初の3月31日までの間において1年間を基本とする。ただし、必要と認めるときは、この期間を遡及し、又は更新することができる。

3 第1項ただし書の規定により免除(徴収猶予)の期間を更新しようとする者は、黒潮町自立支援対策事業基金遅延損害金免除(徴収猶予)申請書を準用し、申請するものとする。

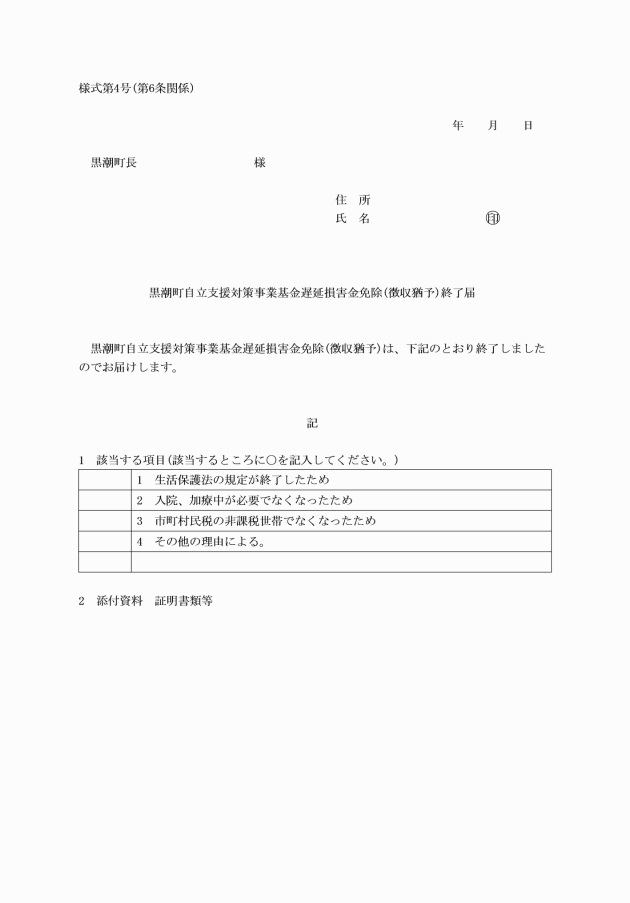

(届出義務等)

第6条 遅延損害金の免除(徴収猶予)を受けた者は、当該理由が消滅したときは、速やかに黒潮町自立支援対策事業基金遅延損害金免除(徴収猶予)終了届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、届出の日の属する月の翌月から免除(徴収猶予)を廃止し、免除期間を終了するものとする。

3 借受人は、前項の規定により免除期間が終了した後は、その遅延損害金を町長の指示に従い、納付しなければならない。

(免除の取消し等)

第7条 虚偽の申請により免除(徴収猶予)の決定を受けた場合又は免除(徴収猶予)の理由が消滅したにもかかわらず、前条第1項の規定による届出をせず、引き続いて免除(徴収猶予)を受けた場合は、その決定を取り消し、その額を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、この運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、公表の日から施行する。

附則(令和6年3月19日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。