○黒潮町国民健康保険被保険者資格の喪失確認に係る事務取扱要領

平成18年3月20日

訓令第56号

(目的)

第1条 この訓令は、国民健康保険被保険者資格の喪失を確認する際の取扱いを定め、被保険者資格の適正な事務処理を図り、国民健康保険事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(調査対象者)

第2条 調査対象者は、次の各号に掲げる者のうち、被保険者資格の確認を要するものとする。

(1) 資格確認書又は資格情報のお知らせ、国民健康保険納税通知書、督促状及び催告状の返送者

(2) 訪問時の常時不在者

(3) その他所在等の確認ができない者

(1) 資格確認書の更新状況

(2) 国民健康保険税の納付状況

(3) 保険給付費の状況

(4) 住民基本台帳の異動状況等

(5) 町税及び国民年金の賦課及び納付状況

(6) 水道の使用状況

(7) 現地の居住状況

(8) その他被保険者資格の確認に関する事項

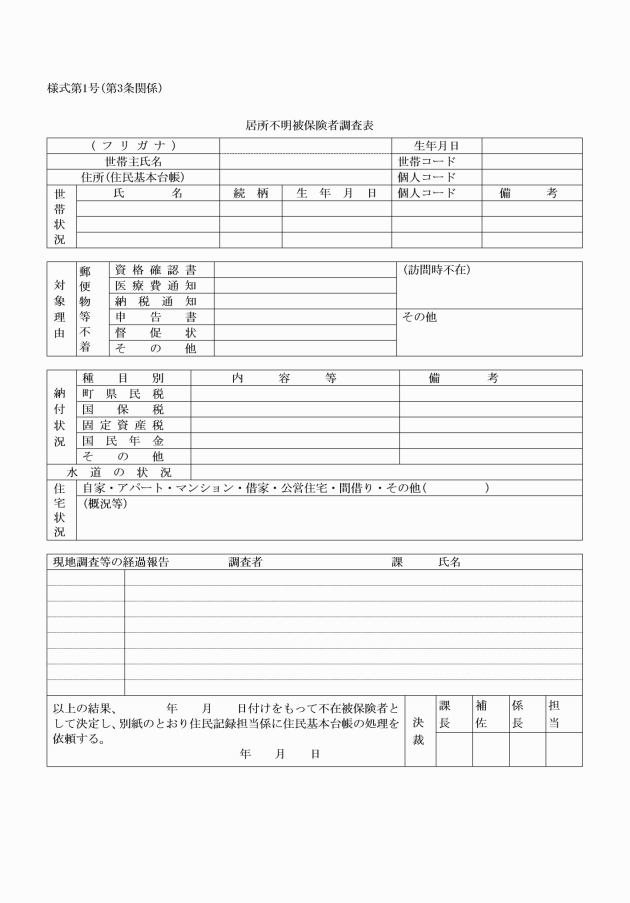

(不現住被保険者の認定)

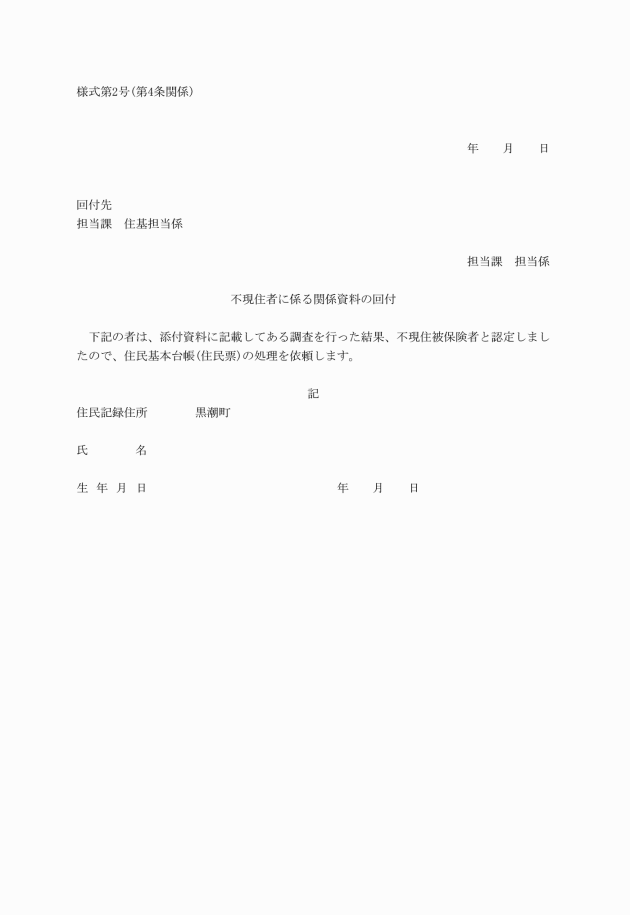

第4条 調査の結果、不現住被保険者と認定した者は、「調査表」により決裁後、不現在者に係る関係資料の回付(様式第2号)により住民記録担当係に回付し、住民票の職権削除を依頼する。

(不現住と確定する日)

第5条 被保険者を不現在と確定する日は、次の各号のとおりとする。

(1) 転出し、又は居住していない事実が資料等から確認できた場合は、その日とする。

(2) 居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料から客観的にみて判断することができる日とする。

(国民健康保険被保険者の資格喪失処理)

第6条 国民健康保険被保険者の資格喪失処理は、不現住被保険者に係る住民票が削除されたことを確認した後に行うものとする。

(調査資料の保管)

第7条 不現住被保険者に係る職権抹消資料の保管期間は、5年間とする。

附則

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

附則(令和6年11月22日訓令第19号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

参考

Ⅰ 住民票の職権消除について

1 事務手順

(1) 調査対象者

文書不達の者、長期滞納者、資格疑義者その他

文書不達となり、調査不明の場合は、この時点で「調査表」を起票する。

(2) 台帳・公簿調査

ア 給付状況、町税納付状況、住民基本台帳異動状況、水道使用状況

イ 町営住宅入居者は家賃納付状況

(3) 現地調査

ア 家屋、家財、生活気配等の調査(表札、郵便受け)

イ 同居人、家主、アパート管理人、近隣者からの事情収集

ウ 勤務先の調査

(4) 立案、決裁

(1)、(2)の調査により居所不明と認定される者は、「調査表」を立案し決裁を受ける。

(5) 資格喪失の年月日

ア 隣人等の証言により引越日を特定することができる場合は、引越日

イ 引越日が特定できないが文書不達の場合は、最も早い文書返戻日

ウ 上記のア及びイの日以降に給付がある場合は、ア及びイにかかわらず、給付のあった日以降の特定日(現地調査、文書不達日等)

エ 給付がない場合でもア及びイの日が前年度に遡る場合は、年度の初日

(6) 事務処理の流れ

ア 調査表記載

イ 住民記録担当係への住民票の職権削除の依頼

ウ 住民記録担当係による職権削除

エ 国民健康保険被保険者資格の異動

Ⅱ 被保険者資格に関する住所認定について

1 根拠法令

ア 国保の被保険者は、市町村の区域内に住所を有し、他の保険等の適用を受けていない者が対象となる。(国保法第5条~6条)

イ 住所を有するか否かは、一般的には「各人の生活の本拠地」とされている。(民法第22条)

ウ 「生活の本拠」の認定について画一的な基準はなく、それぞれのケースによって判断せざるを得ない。

エ 住民基本台帳法との関係

◎ 国保の住所認定については、公職選挙法のように住民基本台帳の記録が優先するという規定はなく、住民基本台帳の記録に国保が絶対的に引きずられるものではない。

◎ ただ、国保も住民基本台帳も「個人の生活の本拠」を決めるものであり、本来は同じものであるので、相互の緊密な連携が必要である。